Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» (2021) - Про Что Фильм

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021) — это продолжение популярной хоррор-франшизы о паре исследователей паранормальных явлений Эде и Лоррейн Уорренах. В основе картины лежит одно из самых обсуждаемых дел, с которыми связывали имя Уорренов в реальной жизни: судебный прецедент начала 1980-х годов, когда обвиняемый заявил, что на него воздействовала демоническая сила. Именно юридический аспект дела делает эту часть заметно отличной от предыдущих фильмов серии: здесь ужас сочетается с элементами детективного расследования и судебной драмы, а центральный вопрос — можно ли юридически доказать влияние сверхъестественного — становится краеугольным для сюжета.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» (The Conjuring: The Devil Made Me Do It, 2021) — это продолжение популярной хоррор-франшизы о паре исследователей паранормальных явлений Эде и Лоррейн Уорренах. В основе картины лежит одно из самых обсуждаемых дел, с которыми связывали имя Уорренов в реальной жизни: судебный прецедент начала 1980-х годов, когда обвиняемый заявил, что на него воздействовала демоническая сила. Именно юридический аспект дела делает эту часть заметно отличной от предыдущих фильмов серии: здесь ужас сочетается с элементами детективного расследования и судебной драмы, а центральный вопрос — можно ли юридически доказать влияние сверхъестественного — становится краеугольным для сюжета.

Сюжет развивается вокруг случая, который начинается как типичная для франшизы история оккультизма и изгнания. Молодая семья сталкивается с серией пугающих событий, связанных с возможной демонической одержимостью. Когда ситуация достигает апогея, один из участников конфликта совершает убийство, после чего следствие выходит на след более масштабной истории: оказывается, что перед преступлением имел место ритуал или влияние, которое, по утверждению обвиняемого и его близких, не поддавалось человеческому контролю. Эд и Лоррейн Уоррены, которых снова играют Патрик Уилсон и Вера Фармега, берутся расследовать обстоятельства дела, пытаясь выяснить, была ли за преступлением именно сверхъестественная сила, и если да — как это соотнести с законом и общественной моралью.

Фильм медленно переводит зрителя от узкой семейной трагедии к масштабной истории, где на кону стоят вера и сомнение. Камера фиксирует не только пугающие эпизоды и экзорцизм, но и многочасовые интервью, свидания с очевидцами, походы в архивы и беседы с адвокатами. Такой подход делает «Заклятие 3» менее зависимым от постоянных джамп-скэров и больше ориентированным на атмосферное нагнетание и постепенное раскрытие тайны. Режиссёр Майкл Чэйвз использует классические элементы хоррора: провокационное освещение, звуковые акценты и продуманную работу с пространством, чтобы создать ощущение неизбежности и надвигающейся угрозы, одновременно не теряя привязки к реальному процессу и судебной хронике.

Одной из ключевых тем фильма становится вопрос ответственности. Сценарий ставит перед зрителем сложную моральную дилемму: может ли человек быть освобожден от вины, если его поступки были навязаны извне, и каким образом общество и суд должны реагировать на подобные утверждения. Эта тема переплетается с личной историей Лоррейн Уоррен, чей дар распознавания сверхъестественного постоянно подвергается сомнению, а также с тревогой Эда, который, будучи скептиком по характеру, вынужден признавать растущее количество необъяснимых свидетельств. На экране разворачивается не просто битва с демоном, а спор о природе зла и способах его доказательства в мире, где весомыми считаются лишь документальные факты и доказательства по стандартам суда.

Фильм также исследует природу свидетельских показаний и общественной истерии. Публика и СМИ, узнав о необычной защите обвиняемого, разгораются интересом, что создает дополнительное давление на расследование. Это обстоятельство усиливает драму: Уоррены пытаются не только найти истинную причину трагедии, но и защитить близких от огласки, которая может повредить и делу, и людям. В картине показано, как легко мифы и страхи распространяются, создавая ложное ощущение очевидности и мешая трезвому анализу событий.

Что касается привязки к реальным событиям, фильм вдохновлён известным делом Арна Чайенн Джонсона (Arne Cheyenne Johnson), произошедшим в 1981 году в США. Тогда молодой человек признался в том, что обвиняет демона в совершении убийства, и это заявление стало первым публичным случаем в американской истории, когда утверждение о демоническом влиянии использовалось в качестве юридической защиты. Фильм не претендует на точную документальную реконструкцию, но берёт за основу ключевые факты и затем развивает их в драматическом и мистическом ключе, добавляя элементы, типичные для вселенной «Заклятия»: экзорцизмы, расследования Уорренов и скрытые ритуалы. Такое художественное переосмысление позволяет создателям углубиться в тему и поставить более универсальные вопросы о природе зла и границах человеческого понимания.

Визуально и стилистически картина продолжает эстетику франшизы, но стремится к большей сдержанности в использовании пугающих приёмов. Режиссёр делает акцент на психологическом воздействии и постепенном накоплении напряжения: долгие сцены в полутемных комнатах, усталые лица героев, звук шагов и скрипы, которые рано или поздно превращаются в нечто зловещее. Сюжет похож на детектив, где подсказки и косвенные улики складываются в мозаичную картину, и только в финале зритель получает полный набор объяснений. При этом финал оставляет пространство для интерпретации: фильм не стремится дать однозначный ответ на каждый вопрос, предпочитая усилить ощущение тайны и тревоги.

Актёрские работы, особенно Патрика Уилсона и Веры Фармеги, играющих Эда и Лоррейн Уоррен, считаются одной из сильных сторон картины. Их взаимодействие добавляет человечности и эмоциональной глубины повествованию: перед зрителем не просто пара охотников за привидениями, а супружеская пара с личными сомнениями, страхами и прошлым, которое влияет на их решения. В фильме показано, что расследование подобных дел не оставляет их равнодушными: каждое вмешательство в жизнь людей откладывает след на психике героев, что делает историю более пронзительной и правдоподобной.

Фильм также расширяет мифологию вселенной «Заклятия», вводя новые элементы оккультной практики и демонологической символики. Эти вставки служат не только для пугающего эффекта, но и для построения логической линии: зло имеет исторические корни и сетевые связи, которые герой и героиня должны раскрыть. Такое расширение мифа создаёт ощущение, что каждое новое дело — это не отдельный случай, а звено в цепи явлений, которые сложно толком объяснить обычными методами. В то же время картина избегает перегруженности деталями, оставляя аудитории пространство для воображения и самостоятельного сопоставления фактов.

Критики и зрители по-разному восприняли фильм: одни оценили смелость смены тона и попытку совместить хоррор с юридической драмой, другие указали на утрату традиционной пугающей интенсивности, свойственной первым частям франшизы. Тем не менее большинство согласны с тем, что «Заклятие 3» предлагает свежий взгляд на тему, задаёт философские вопросы и даёт возможность увидеть Уорренов в новой роли — не только как экзорцистов, но и как свидетелей, экспертов и участников правовой системы. Для тех, кто следил за серией, фильм становится важной вехой, показывающей эволюцию повествовательной линии и расширение жанровых границ.

В итоге «Заклятие 3: По воле дьявола» — это фильм о противостоянии человеческой системе доказательств и иррациональному, о попытках измерить немеряемое. Это история про то, как вера и наука сталкиваются в условиях трагедии, и как общество пытается найти ответ на вопрос, возможна ли юридическая защита, основанная на сверхъестественных претензиях. Для поклонников серии картина предлагает новый формат психологического ужаса с элементами триллера и судебной драмы, для новых зрителей — интригующее сочетание мрачного мистицизма и реальной криминальной истории.

Главная Идея и Послание Фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает франшизу, опираясь на сочетание классического хоррора и реального криминального сюжета, и его главная идея сконцентрирована на исследовании границы между видимым и невидимым, между законностью и моральной ответственностью. В центре повествования — не только противостояние с демоническим злом как таковым, но и конфликт институтов: религиозной практики, юридической системы и человеческой эмпатии. Послание фильма многослойное: злу не всегда можно противостоять чисто процедурными средствами, вера проверяется в стрессе, а человеческая ответственность сложнее однозначных определений.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает франшизу, опираясь на сочетание классического хоррора и реального криминального сюжета, и его главная идея сконцентрирована на исследовании границы между видимым и невидимым, между законностью и моральной ответственностью. В центре повествования — не только противостояние с демоническим злом как таковым, но и конфликт институтов: религиозной практики, юридической системы и человеческой эмпатии. Послание фильма многослойное: злу не всегда можно противостоять чисто процедурными средствами, вера проверяется в стрессе, а человеческая ответственность сложнее однозначных определений.

Первая мысль, которую режиссура и сценарий передают зрителю, — это то, что зло часто маскируется под бытовое, привычное и поэтому особенно опасно. Сюжет, основанный на деле, где обвиняемый утверждает, что во время убийства им управляли внешние, нечеловеческие силы, ставит вопрос о том, как общество реагирует на феномены, выходящие за рамки научного объяснения. Кино показывает, что когда событие попадает в поле зрения закона, оно автоматически упрощается до перечня улик и мотиваций, в то время как глубинные причины — травмы, сверхъестественное вмешательство, духовная борьба — оказываются вне арен. Именно это соотношение процедурной логики и иррационального страха становится центральной проблемой картины.

Вторая значимая идея — трудность признания личной ответственности в условиях, где агент действия утверждает, что он лишь инструмент. Фильм заставляет задуматься над вопросом: можно ли снять с человека вину, если он утверждает, что преступление совершил под влиянием внешней сущности? Здесь поднимается этическая дилемма: как определить границы свободы воли и насколько уважать показания о демоническом владычестве. Картина демонстрирует, что ответ на этот вопрос не даёт односложного освобождения и не укладывается в стандартные формулы юриспруденции. Суд и общество требуют конкретных доказательств — и в отсутствии научно верифицируемых данных человек остаётся один на один со своей виной и страхом.

Третья ключевая мысль связана с ролью веры и сомнения. Герои фильма, особенно пара исследователей паранормального, сталкиваются с испытанием убеждений: вера проверяется не только результатами обрядов, но и моральной готовностью защищать тех, кого общество быстро осуждает. Фильм подчёркивает, что вера не является автоматическим объяснением или облегчением; это процесс, который требует доказательств, терпения и способности видеть за пределы очевидного. В этом смысле послание картины — призыв к состраданию и вниманию. Именно внимание к деталям, к истории человека, к его переживаниям, позволяет обнаружить глубже спрятанную трагедию, и, возможно, — более humane подход к расследованию и суду.

Нельзя обойти тему травмы и её трансляции. Фильм показывает, как травматические события и семейные драмы могут стать почвой для возникновения или усиления воспринимаемого «зла». Истории детей, свидетелей и близких добавляют слою реалистичности и психологизма: демоническое вмешательство часто сопровождается разрушением семейных связей, усилением чувства вины и бессилия. Кинематографическая атмосфера усиливает ощущение, что зло — это не только внешняя сущность, но и внутреннее состояние, вызванное потерями, страхом и отчуждением. Таким образом «Заклятие 3» утверждает, что борьба с злом требует не только экзорцизма, но и работы с последствиями травмы: восстановить доверие, дать помощь и признание пострадавшим.

Фильм также не оставляет без внимания тему публичного восприятия и медийной сенсационности. Дело, на котором строится сюжет, легко становилось объектом спекуляций, и картина показывает, как информация может искажать суть происходящего, превращая человеческую трагедию в шоу. Это послание особенно актуально в эпоху, когда криминальные истории быстро распространяются и превращаются в причину для моральной паники. «Заклятие 3» напоминает, что за громкими заголовками стоят реальные люди с тяжёлыми судьбами, и что внимательное, ответственное освещение — важный элемент справедливого восприятия.

Важной составляющей послания является идея о лимитах научного подхода. Фильм демонстрирует, что наука и закон имеют свою ценность, но они не всегда способны дать ответ на все человеческие вопросы. Это не призыв отвергнуть рациональность, а скорее напоминание о необходимости гибкости мышления: признавая достижения науки, общество не должно автоматически маргинализировать религиозные и духовные практики, если те помогают людям переживать кризисы. Картина подводит к мысли, что лучшее решение лежит в диалоге между разными подходами к истине — юридическим, психологическим, духовным — а не в их противопоставлении.

Темы искупления и милосердия тоже присутствуют в фильме. Герои сталкиваются с необходимостью принимать решения, которые выходят за рамки буквы закона, руководствуясь состраданием и пониманием. Здесь послание чётко направлено на ценность человеческого подхода: иногда оправдание или осуждение должны основываться не только на доказательствах, но и на стремлении уменьшить страдание. Кино подчёркивает, что милосердие не означает слабость, а является проявлением зрелой морали, способной учитывать сложность человеческой природы.

Эстетически фильм использует элементы классического хоррора, чтобы усилить эмоциональное воздействие и направить внимание зрителя на внутренний мир персонажей. Это не просто стремление напугать: страх служит инструментом для погружения в моральную и психологическую проблему. Страх делает нас внимательнее к деталям поведения, к сломанным отношениям, к невербализированным травмам. Такое использование жанровых средств усиливает и уточняет основную идею: зло — многообразно, и его проявления нужно видеть как в мистическом, так и в бытовом измерении.

Наконец, фильм обращается к проблеме ответственности общества за уязвимых. История показывает, что часто именно те, кто оказался в эпицентре мистических или трагических событий, остаются без поддержки — их обвиняют, не выслушав, или не признают глубину переживаний. «Заклятие 3» даёт послание о необходимости коллективного участия: борьба со злом и восстановление справедливости требуют участия не только специалистов, но и сообщества, способного выслушать, поддержать и защищать. Это послание перекликается с более широкой социально-культурной дискуссией о том, как общество относится к тем, кто находится на грани.

В заключение можно сказать, что главная идея и послание фильма «Заклятие 3: По воле дьявола» — это призыв к более глубокой, многослойной интерпретации зла и справедливости. Картина предлагает отказаться от упрощённых ответов и ярлыков в пользу сочувственного, внимательного и всестороннего подхода, признающего и юридическую, и психологическую, и духовную сторону человеческих трагедий. Через сочетание хоррора и криминальной драмы фильм побуждает зрителя задуматься о том, как общество распознаёт, понимает и реагирует на катастрофы, которые выходят за пределы обычного объяснения. Это послание остаётся актуальным не только для поклонников жанра, но и для всех, кто размышляет о природе зла, ответственности и ценности человеческого сострадания.

Темы и символизм Фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает традицию франшизы, сочетая напряжённый хоррор с социально-психологическим подтекстом. Уже в самом заголовке — «По воле дьявола» — заложено важное семантическое направление: вопрос о свободе воли, о границах ответственности и о том, как понятия зла и невиновности пересекаются с правовой и моральной сферами. Центральная тема фильма разворачивается вокруг противостояния рационального и иррационального: судебные процессы, адвокатские аргументы и свидетельства сталкиваются с необъяснимыми событиями, которые невозможно уместить в привычные юридические категории. Это противостояние становится отправной точкой для символического слоя картины, где демоническое выступает не только как сверхъестественная угроза, но и как метафора скрытых человеческих мотивов, общественного страха и механизмов вины.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает традицию франшизы, сочетая напряжённый хоррор с социально-психологическим подтекстом. Уже в самом заголовке — «По воле дьявола» — заложено важное семантическое направление: вопрос о свободе воли, о границах ответственности и о том, как понятия зла и невиновности пересекаются с правовой и моральной сферами. Центральная тема фильма разворачивается вокруг противостояния рационального и иррационального: судебные процессы, адвокатские аргументы и свидетельства сталкиваются с необъяснимыми событиями, которые невозможно уместить в привычные юридические категории. Это противостояние становится отправной точкой для символического слоя картины, где демоническое выступает не только как сверхъестественная угроза, но и как метафора скрытых человеческих мотивов, общественного страха и механизмов вины.

Одним из ключевых лейтмотивов является тема доверия — к вере, к науке, к закону и к ближнему. Герои фильма постоянно испытывают необходимость выбирать: поверить очевидному, что объясняется демоническим влиянием, или искать рациональное, социально приемлемое объяснение. Этот выбор отображается и в визуальном ряде: сцены судебного заседания сняты сухо, со строгой геометрией кадра, подчёркивая прагматизм и формальную сторону правосудия, тогда как эпизоды экзорцизма и сверхъестественных явлений органично построены через динамическую операторскую работу и подчёркнутую игру светотени. Такой контраст символизирует разрыв между тем, что можно доказать в суде, и тем, что остаётся за пределами юридических категорий, где действуют иные — метафизические — законы.

Символизм религиозных атрибутов в фильме работает на нескольких уровнях. Крест, иконы, молитвы и ритуальные предметы представляют не только традиционные средства защиты, но и нагружены историей взаимоотношений персонажей с верой. Для одних героев религия — спасение и утешение, для других — последняя опора, которая может оказаться иллюзорной. Часто сцены с крестом и молитвой сопровождаются близкими планами лиц, где выражение страха или сомнения подчёркивает, что символы сами по себе бесполезны без искренней веры. В этом смысле религиозная символика становится барометром душевного состояния персонажей: чем глубже внутренний кризис, тем меньшую силу имеют обрядовые знаки. Одновременно режиссёр мастерски использует религиозные образы как средство иронии, когда институты, призванные защищать, оказываются бессильны перед человеческой жестокостью и манипуляцией.

Важной темой фильма является также манипуляция правдой и историей. Картина исследует, как рассказы о чуде или демоне могут трансформироваться в медийный миф, влияющий на общественное мнение и ход правосудия. Символически это выражается через повторяющиеся мотивы зеркал и отражений: образ, который кажется знаком истинности, на деле искажается. Зеркала в фильме часто фрагментированы, покрыты пятнами или запылены, что визуально намекает на то, что истина редко приходит к нам в чистом виде. Медийная экспозиция и народный интерес к «демоническим» историям показаны как ускорители моральной паники, где личные трагедии превращаются в спектакль, а символы обретают самостоятельную жизнь, отторгая первоначальный смысл.

Тема вины в «Заклятие 3» рассматривается в нескольких плоскостях. С одной стороны, это юридическая вина — вменённая ответственность за действие, которое может иметь природное, психическое или сверхъестественное объяснение. С другой стороны, это внутренняя вина персонажей, связанная с семейными секретами, стыдом и неразрешёнными конфликтами. Демоническое в фильме часто выступает как катализатор для выворачивания на свет этих глубоко личных вины и страданий. Когда внешний злой фактор «озвучивает» внутреннюю боль, зрителю остаётся догадываться, кто действительно подвержен влиянию: человек или притча о демоне, используемая для оправдания неприемлемых поступков. Такое смешение слоёв делает символизм богатым: дьявол одновременно реальный антагонист и психосоциальная метафора для объяснения человеческих слабостей.

Образ демона в фильме намеренно неоднозначен. Он не столько монументальное злое существо с одним набором характеристик, сколько многослойная фигура, меняющаяся в зависимости от зрительской интерпретации. В визуальной реализации демоническая сила часто сливается с тенью, шёпотом, движением камеры и шумом в саунд-дизайне. Тишина, внезапно прерываемая тихим звуком или шорохом, становится частью символики: зло не обязательно громко заявляет о себе, оно внедряется через мелкие, почти незаметные трещины в восприятии реальности. В этом контексте демон — это и неспокойная совесть, и общественное давление, и страх неизвестного, и, наконец, юридическое утверждение о том, кто несёт ответственность за преступление. Такая многозначность усиливает эмоциональный отклик зрителя и заставляет пересмотреть шаблоны восприятия мультимодального зла.

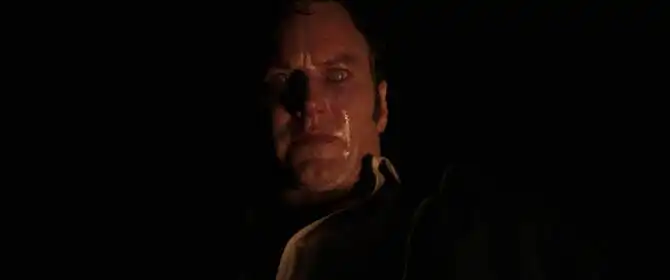

Кинематографический язык фильма наполняет символику дополнительными смыслами. Цветовая палитра строится на контрасте холодных, приглушённых тонов с редкими вспышками насыщенных красных или тёмно-зелёных оттенков. Этот контраст символизирует вторжение аномального в монотонную повседневность. Свет в кадре используется не только для создания жуткой атмосферы, но и как метафора просветления или, напротив, духовной слепоты. Герои, чьи лица освещены мягким, тёплым светом, воспринимаются как более человечные и уязвимые; те, кто скрыт в полумраке, ассоциируются с тайной и угрозой. Камера часто опускается низко или использует резкие углы, чтобы подчеркнуть диспропорцию силы и беззащитность персонажей, что служит визуальной метафорой их морального положения.

Звук и музыка в фильме — это отдельный символический инструмент. Использование низкочастотного гула, неочевидных шумов и приглушённых голосов создаёт ощущение постоянного фонового давления, которое можно интерпретировать как метафору страха или вина, копящихся в душе. Музыкальные акценты появляются в моменты, когда рациональное объяснение рушится, что подчеркивает переход от логики к метафизике. Нередко тишина перед кульминацией работает как предвосхищение неизбежного, а шумовые вставки используются для «воскрешения» историй, о которых герои пытались забыть. Таким образом звуковой ландшафт фильма действует на подсознание, усиливая символическое восприятие сцен.

Темы семьи и защиты особенно остро звучат в контексте исповедуемого фильма. Семейные узы изображаются как одновременно источник силы и уязвимости. Дом в картине — не просто место действия, он становится символическим пространством, в котором спрятаны личные трагедии, тайны и травмы. Часто домашняя обстановка, с её повседневными предметами, превращается в арену сверхъестественного вмешательства, подчёркивая хрупкость ощущаемой безопасности. Такое использование бытовых деталей делает ужас ближе к зрителю: символы домашнего уюта оборачиваются против героев, и в этом перевёрнутом образе кроется критика иллюзии контроля над жизнью.

Фильм также обращается к теме судебной и общественной ответственности за рассказ. Судебная сцена становится символом попытки института залатать трещины, которые вызваны чем-то большим, чем преступление одного человека. Когда юридические процедуры сталкиваются с чудом или псевдочудом, общество вынуждено пересмотреть свои критерии доказательств, а символы правосудия — молоток, весы, прокурорский стол — выглядят не столько как инструмент справедливости, сколько как сценическое оформление, в котором разыгрывается конфликт между верой и скептицизмом. Это поднимает вопрос: может ли коллективная вера в сверхъестественное ослабить или усилить правовую грань ответственности? Фильм оставляет этот вопрос открытым, что делает символизм особенно мощным и провоцирующим на размышления.

Важным аспектом символики является использование детских образов и свойства детского восприятия. Дети в ленте часто символизируют уязвимость и невинность, но их присутствие также подчеркивает трагическую неспособность взрослых защитить самое главное. Игрушки, рисунки и голоса детей трансформируются в тревожные знаки: вроде бы безопасные, но искажённые страхом или внешним влиянием. Такой приём усиливает эмоциональную составляющую и ставит символический вопрос о том, как общество передаёт свои страхи новым поколениям.

Наконец, фильм работает с идеей истории и памяти как символического пространства борьбы. Прошлое персонажей возвращается не как архив данных, а как активная сила, способная изменять настоящее. Память представлена не статически, а как процесс, который можно трактовать по-разному: это и опыт, и травма, и инструмент манипуляции. Символически это выражается в повторяющихся мотивах старых фотографий, телепередач и газетных вырезок, которые появляются в кадре как фрагменты, указывающие на множественность возможных интерпретаций произошедшего.

В сумме «Заклятие 3: По воле дьявола» использует богатую палитру тем и символов, создавая не только пугающий хоррор, но и глубокую медитацию на темы ответственности, веры, манипуляции и природы зла. Демоническое в фильме выступает одновременно как буквальная угроза и как метафора социальных и психических процессов, а символика религиозных знаков, судебных ритуалов и бытовых предметов превращает картину в сложную мозаику, вызывающую вопросы, а не дающую готовых ответов. Именно такая многослойность обеспечивает фильму устойчивый интерес и делает его объектом анализа как в рамках жанра, так и в более широком культурном контексте.

Жанр и стиль фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

«Заклятие 3: По воле дьявола» занимает особое место в серии фильмов о паранормальных расследованиях Эда и Лоррейн Уорренов: это не просто очередной фильм об одержимости и изгнании демонов, но и попытка соединить классические элементы сверхъестественного хоррора с чертами правового триллера и биографической драмы. Жанровая гибридность картины задаёт тон всей её эстетике и формирует уникальный стиль, который отличает третью часть от предыдущих фильмов франшизы. В этой статье мы подробно рассмотрим жанровую принадлежность и стилистические решения, определяющие восприятие «По воле дьявола», и объясним, почему фильм интересен не только поклонникам хоррора, но и зрителям, увлекающимся психологическими и социальными аспектами преступлений.

«Заклятие 3: По воле дьявола» занимает особое место в серии фильмов о паранормальных расследованиях Эда и Лоррейн Уорренов: это не просто очередной фильм об одержимости и изгнании демонов, но и попытка соединить классические элементы сверхъестественного хоррора с чертами правового триллера и биографической драмы. Жанровая гибридность картины задаёт тон всей её эстетике и формирует уникальный стиль, который отличает третью часть от предыдущих фильмов франшизы. В этой статье мы подробно рассмотрим жанровую принадлежность и стилистические решения, определяющие восприятие «По воле дьявола», и объясним, почему фильм интересен не только поклонникам хоррора, но и зрителям, увлекающимся психологическими и социальными аспектами преступлений.

С жанровой точки зрения фильм однозначно относится к сверхъестественному хоррору — центральная сюжетная ось строится вокруг возможного вмешательства демонических сил в реальные события. Тем не менее сценарий и режиссура вводят элементы криминальной драмы и судебного триллера: расследование убийства и защита обвиняемого превращают историю в практически детективный нарратив, где факты и свидетельства сопоставляются наравне с паранормальными проявлениями. Такой синтез жанров усиливает напряжение тем, что постоянно ставит под сомнение границу между религиозным и юридическим, мистическим и материальным. В результате зритель одновременно наблюдает за классическими приемами хоррора — внезапные вспышки ужаса, атмосферные видения, ритуалы изгнания — и за процедурными элементами, характерными для court drama: допросы, экспертные заключения, публичные слушания и моральные дилеммы адвокатов и судей.

Стилевое решение режиссёра Майкла Чейвза основывается на контрасте обыденного и потустороннего. Визуальная палитра фильма умышленно держится в рамках естественных, немного приглушённых тонов, что придает бытовым сценам ощущение правдоподобия и реализма. Это помогает сделать сверхъестественные эпизоды более резкими и шокирующими: когда мир до этого выглядел совершенно "реальным", исчезающее или искажающееся пространство демонических проявлений воспринимается как более угрожающее. Камера часто работает с умеренно длинными планами, давая зрителю время "войти" в сцену, установить эмоциональную привязку к персонажам, прежде чем рушить спокойствие резким монтажным ударом или неожиданным визуальным эффектом. Такое сочетание размеренности и внезапности усиливает эффект погружения и делает страх не просто внешним событием, а личной, интимной угрозой для каждого героя.

Звуковая картина в фильме играет не менее важную роль. Саунд-дизайн использует низкочастотные басы, приглушённые шёпоты и реверберационные эффекты, чтобы создать постоянный фон тревоги. Музыкальное сопровождение, хотя и сдержанное, привносит в моменты кульминации органные или хоровые мотивы, которые ассоциируются с религиозными практиками и древними обрядами. В сочетании с тишиной, разрезающей сцену в самый неподходящий момент, это позволяет режиссёру манипулировать вниманием зрителя: страх не всегда объясняется видимыми образами, часто он рождается в паузах, в шорохах, в том, что оставлено за кадром.

Хореография кошмарных эпизодов и работа с практическими эффектами также подчёркивают стиль фильма. В отличие от картин, полагающихся преимущественно на компьютерную графику, «Заклятие 3» делает ставку на грим, протезы и физические взаимодействия актёров с реквизитом, что добавляет на экране ощущения материальности ужаса. Это важно для того, чтобы демоническое влияния выглядело не как абстрактный спецэффект, а как нечто, реально действующее в мире героев. Однако использование CGI не игнорируется полностью: цифровые эффекты аккуратно встраиваются в сцену, поддерживая иллюзию и дополняя практические решения в те моменты, где реализация исключительно физическими средствами затруднительна.

Актёрская игра в фильме также определяет его стиль. Патрик Уилсон и Вера Фармига в ролях Эда и Лоррейн сохраняют драматическую глубину и эмоциональную сложность своих персонажей. Их взаимодействие, баланс между скептицизмом и верой, заботой и профессиональной обязанностью придает фильму человечность и помогает избежать шаблонного подзаголовка "ещё один хоррор". Особенно важна линия Лоррейн, чья экстрасенсорная чувствительность и видения служат не только триггером для пугающих сцен, но и ключевым элементом сюжетного напряжения: когда возможности Лоррейн вводят неопределённость в судебный процесс, начинается конфликт мировоззрений. Подход актёров к своим ролям — сдержанный, но эмоционально насыщенный — помогает стилизовать фильм в сторону интимной, психологически ориентированной драмы, где даже сцены ужаса подчинены внутреннему состоянию персонажей.

Режиссёрская работа Майкла Чейвза отмечается более приземлённым, документальным тоном по сравнению с готическими и идентичными Джеймсу Вану пристрастиями предыдущих частей. Чейвз стремится к более "реалистичному" изображению расследования, что отражается в композиции кадров, в работе оператора и в монтаже. Камера часто следует за героями на уровне глаз, ретушируя сцену минимумом эффектного визуального стиля и отдавая приоритет повествовательной ясности. Это решение усиливает ощущение, что события могли произойти в реальном мире, и делает демонстрацию сверхъестественного контраста тем более резкой и внезапной.

Тематика фильма также тесно связана со стилевыми решениями: рассуждения о свободе воли, ответственности и влиянии невидимых сил предопределяют психологический накал картины. Вместо того чтобы просто пугать зрителя, фильм поднимает вопросы морального выбора и юридической ответственности, что придаёт ему интеллектуальную глубину. Именно это сочетание моральной дилеммы и визуальной напряжённости делает картину привлекательной для широкой аудитории: поклонники жанра находят привычные элементы ужаса, а зрители, предпочитающие драму и триллеры, получают интересную, интеллектуально стимулирующую историю.

Кинематографическими приёмами, используемыми для создания атмосферы, являются работа с освещением и контрастами. В сценах повседневной жизни свет мягкий, естественный, часто источником служит бытовая лампа или свет из окна, тогда как сцены одержимости или ритуалов часто освещены резкими направленными лучами, бросающими длинные тени и искажающими пропорции. Такой подход не только усиливает визуальную драматургию, но и символически отделяет "нормальное" от "аномального". Контраст между тёплыми семейными интерьерами и холодными, стерильными пространствами судебных залов или больниц также подчёркивает двойственность мира фильма: человеческое тепло и стабильность постоянно подвергаются вторжению чуждого и разрушительного начала.

Монтаж в значительной степени ориентирован на поддержание темпа, необходимого для смешения жанров. Длительные экспозиционные сцены, где выстраивается юридическая аргументация или готовится экзорцизм, сменяются короткими, резкими эпизодами страха. Такой ритм позволяет избегать монотонности и удерживать внимание зрителя, одновременно создавая эффект накопления тревоги. Переходы между реальностью и видениями часто осуществляются через тонкие визуальные или звуковые сигнатуры, что помогает зрителю оставаться вовлечённым и не терять нити повествования.

Влияние классики жанра заметно, но инкорпорировано в более современную рамку. Отсылки к "Изгонянию дьявола" и другим фильмам об экзорцизме видны в образах, символике и ритуалах, однако «Заклятие 3» избегает прямого копирования и предпочитает использовать элементы этих фильмов как культурный фон для собственной истории. Судебная линия вводит новый контекст, где борьбы с демоном сопоставляются с борьбой за закон и правосудие, а это расширяет тематическое поле картины и делает её более релевантной для зрителя, интересующегося не только мистикой, но и общественными проблемами.

Наконец, важным аспектом стиля является работа с ожиданием зрителя. Фильм использует узнаваемые штампы жанра, но делает это осознанно: зритель ожидает определённых пиков ужаса, и режиссёр время от времени удовлетворяет это ожидание, но чаще играет с ним, откладывая и растягивая пугающие моменты, возвращаясь к кажущейся бытовой нормальности. Такое манипулирование ожиданиями усиливает психосоциальный эффект — страх становится не столько ответом на внешнюю угрозу, сколько следствием постоянной неопределённости и сомнений.

В сумме жанр и стиль «Заклятие 3: По воле дьявола» формируют сложный, многослойный фильм, который сочетает элементы сверхъестественного хоррора с чертами судебного триллера и психологической драмы. Визуальная сдержанность, акустическая напряжённость, драматическая игра актёров и внимательная режиссура делают картину не просто сборником пугающих сцен, а продуманным повествованием о конфликте веры и закона, душе и обществе. Такое сочетание жанровых кодов и эстетических решений помогает фильму удерживать баланс между зрелищностью и смысловой насыщенностью, что делает его интересным объектом анализа как для киноманов, так и для исследователей современного жанрового кино.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» - Подробный описание со спойлерами

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает историю Эда и Лоррэйн Уоррен, опираясь на один из самых спорных реальных дел, связанных с паранормальными явлениями и криминальным правосудием. Центральный конфликт картины строится вокруг происшествия, в котором в результате жестокого преступления оказывается вовлечён молодой человек по имени Арне Чейенн Джонсон, а предыстория преступления связана с проявлениями, похожими на демоническое преследование в семье Глатцель. Картина сочетает элементы классического хоррора, процедурного триллера и судебной драмы, перемежая документальные вставки и религиозные мотивы, чтобы показать, как сверхъестественное пересекается с миром законов и человеческой ответственности.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает историю Эда и Лоррэйн Уоррен, опираясь на один из самых спорных реальных дел, связанных с паранормальными явлениями и криминальным правосудием. Центральный конфликт картины строится вокруг происшествия, в котором в результате жестокого преступления оказывается вовлечён молодой человек по имени Арне Чейенн Джонсон, а предыстория преступления связана с проявлениями, похожими на демоническое преследование в семье Глатцель. Картина сочетает элементы классического хоррора, процедурного триллера и судебной драмы, перемежая документальные вставки и религиозные мотивы, чтобы показать, как сверхъестественное пересекается с миром законов и человеческой ответственности.

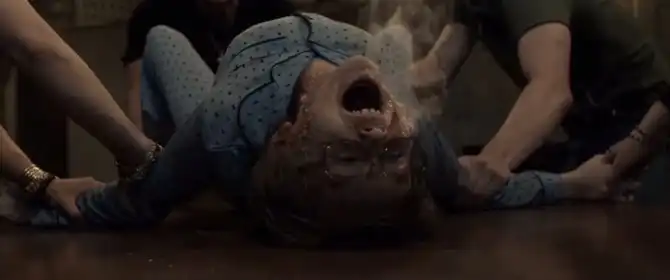

Сюжет начинается с событий в семье Глатцель: подросток Дэвид странно и необъяснимо болеет, проявляет агрессию, странные языки и видения. Лоррэйн Уоррен наблюдает за ним во время одной из ночей и становится свидетельницей пугающих метаморфоз — голосов, изменения голоса, физической силы, которую Дэвид не должен иметь. Эд, будучи более скептичным и прагматичным, первоначально колеблется, но параллельно с расследованием и медицинскими обследованиями указывает на необъяснимые следы и события, которые не поддаются медицинскому объяснению. В фильме широко показана сцена экзорцизма, в которой Лоррэйн птицей-провидцем видит нечто большее, чем одиночное одержание — она ощущает, что перед ними стоит целая сеть зла, использующая людские тела, чтобы распространяться.

В центре повествования оказывается Арне Джонсон, молодой парень, находящийся в отношениях с сестрой Дэвида. Его мотивация сначала проста: он хочет защитить семью и любимых, вплоть до того, что вмешивается в экстремальную ситуацию, когда демоническая сила угрожает Дэвиду. В конфликте, во время стычки с другим мужчиной — арендодателем семьи по фильму (в реальной истории это привело к трагедии), Арне наносит смертельный удар. Именно этот момент становится точкой невозврата: полиция, свидетели и суд должны решить, была ли это криминальная смерть, вызванная обычной агрессией, или акт, в котором человек был под влиянием некой внешней, нематериальной силы. Арне утверждает, что поступил не по своей воле, и защита решает использовать демоническую одержимость как основу для невиновности. Именно это превращает фильм из классического хоррора в судебную драму: авторы задают вопрос, может ли закон принимать к сведению сверхъестественные факторы.

Фильм уделяет много внимания процедурам: показаны полицейские опросы, суды, дебаты между прокурором и защитой, и особенно эмоциональная нагрузка на Уорренов. Лоррэйн стремится доказать правдивость своих видений, но сталкивается с непониманием и насмешками, а также с необходимостью действовать в рамках правовой системы, где сверхъестественное не признаётся доказательством. Эд, в свою очередь, ощущает тяжесть ответственности за то, что вовлёкся в публичную кампанию: он одновременно консультирует защиту и старается сохранить семейный авторитет как исследователь паранормального. Сцены в суде напряжённые и вплоть до финала сохраняют интригу: аргументы защиты пытаются показать поведение Арне как следствие неконтролируемого вторжения, в то время как прокурор настаивает на том, что это обычный акт насилия, который нельзя оправдать мистикой.

Лоррэйн в фильме играет ключевую роль не только как свидетель одержимости, но и как медиум, через которого раскрывается «образ» демона. Её видения становятся источником новой информации: она видит сцены, связанные с прошлым мест, где зародилось зло, и иногда предвидит дальнейшие события. Через её переживания раскрывается, что одержимость в этой истории не локальна и не случайна; это нечто, что ищет жертвы и использует связи между людьми, чтобы распространяться. Это порождает философские и теологические вопросы: можно ли наказать человека за действие, совершённое под влиянием внешней сущности, и если сущность существует, кто несёт ответственность — она или носитель?

Кульминация фильма происходит во время судебного процесса, где защита пытается ввести доказательства экзорцизма и свидетельства Лоррэйн. Несмотря на эмоциональные и визуально сильные выступления, судьи и присяжные не готовы признать демоническую одержимость оправданием. Фильм мастерски показывает противостояние двух миров: мир эмоций, веры и личного опыта, который представляют Уоррены и семья Глатцель, и мир доказательств, протоколов и юридических норм, представленный системой правосудия. Этот конфликт достигает своей апогея в сцене, где Арне стоит перед присяжными и пытается объяснить, что он не контролировал свои действия. Судебный вердикт, предрешённый общественным мнением и отсутствием юридических механизмов для признания сверхъестественного, становится болезненным напоминанием о несовершенстве системы в экстраординарных ситуациях.

Важным элементом драматургии служат ретроспективные вставки и монтажные приёмы, которые раскрывают предшествующие события и мотивы персонажей. Режиссура делает акцент на мелких деталях: шумы в ночи, внезапные движения камеры, игра света и тени, что усиливает ощущение надвигающейся угрозы. Музыкальное сопровождение и звуковой дизайн создают фон, который напоминает, что зло может быть тихим и незаметным до тех пор, пока не совершит своё действие. Одновременно с хоррор-элементами фильм содержит человеческие сцены: забота о больном подростке, семейные ссоры, сцены в больнице и момент, когда Лоррэйн старается сохранить эмпатию к потерпевшему, несмотря на внутреннее знание о демоническом вмешательстве.

Заключительные эпизоды подводят итог двух линий. Во-первых, история показывается как трагедия для всех участников: семья потерпевшего, Арне, которому предстоит отвечать за свои поступки, и Уоррены, которые остаются посередине между надеждой и бессилием. Во-вторых, фильм оставляет открытым вопрос о природе одержимости и её доказательствах. В послесловии звучит информация о реальности дел, на которых основан фильм, и о реальной судьбе участников: Арне получает приговор, а Уоррены продолжают свою деятельность, оставаясь при этом фигурами, вызывающими споры и критику. Финал не даёт лёгкого ответа и сознательно держит в напряжении: зритель остаётся со смесью сомнений, сострадания и ужаса.

Темы фильма многогранны. Он затрагивает вопросы вины и невиновности, природы зла, границ науки и веры, а также ответственности тех, кто утверждает, что владеет знанием о сверхъестественном. Картина поднимает этический вопрос: как реагировать обществу и системе на то, что не вписывается в общепринятые рамки доказательств. Кроме того, фильм исследует личные пределы веры Лоррэйн, её психологическое и эмоциональное перенапряжение от постоянного столкновения со злой энергией. Эта внутренняя ломка персонажа добавляет глубины и делает «Заклятие 3» не только очередным хоррором, но и портретом людей, вынужденных жить на границе двух миров.

Со стороны франшизы «Заклятие 3» становится своеобразным экспериментом: сочетая судебную драму с мистическим хоррором, фильм расширяет жанровые рамки, но при этом сохраняет фирменные штрихи — семейную динамику Уорренов, документальные вставки и атмосферу ретро-реализма. Для поклонников серии картина даёт новый взгляд на кампанию Уорренов против демонов и напоминает, что их работа часто сталкивалась с общественным непониманием и правовыми препятствиями. Для новых зрителей фильм представляет сложную и противоречивую историю, в которой страхи реального мира и потусторонние ужасы переплетены в плотную ткань повествования.

В целом, «Заклятие 3: По воле дьявола» — это мрачный, тревожный и порой неспокойный фильм, который любит ставить неудобные вопросы и не стремится дать простые ответы. Он оставляет после себя осадок размышлений о границах человеческой ответственности и о том, насколько наша правовая система готова иметь дело с тем, что выходит за пределы научного объяснения. Для тех, кто ищет чистого хоррора, в фильме найдутся и пугающие сцены, и напряжённые моменты экзорцизма, но истинная сила картины в её стремлении к диалогу между верой, наукой и законом, и в том, как эта треугольная динамика влияет на судьбы реальных людей.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» - Создание и за кулисами

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» стал заметной вехой в киновселенной ужасов, объединив привычную атмосферу сверхъестественного триллера с элементами юридической драмы и исследованием реального дела. Создание картины предполагало не просто продолжение франшизы, но и необходимость переосмыслить подход к персонажам Эда и Лоррейн Уоррен, сохранив при этом узнаваемый язык стиля, закрепившийся в предыдущих частях. Режиссёр Майкл Чэйвз, уже зарекомендовавший себя в жанре, получил задачу сохранить тональность сериала и одновременно расширить границы: перенести действие ближе к реальному судебному процессу, добавить документальную достоверность и сохранить пугающую атмосферу, которая стала фирменным знаком «Заклятия». Производство опиралось на архивы Уорренов, журналистские материалы и судебные документы, что позволило сценаристу выстроить повествование на стыке фактов и кинематографической вымысла.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» стал заметной вехой в киновселенной ужасов, объединив привычную атмосферу сверхъестественного триллера с элементами юридической драмы и исследованием реального дела. Создание картины предполагало не просто продолжение франшизы, но и необходимость переосмыслить подход к персонажам Эда и Лоррейн Уоррен, сохранив при этом узнаваемый язык стиля, закрепившийся в предыдущих частях. Режиссёр Майкл Чэйвз, уже зарекомендовавший себя в жанре, получил задачу сохранить тональность сериала и одновременно расширить границы: перенести действие ближе к реальному судебному процессу, добавить документальную достоверность и сохранить пугающую атмосферу, которая стала фирменным знаком «Заклятия». Производство опиралось на архивы Уорренов, журналистские материалы и судебные документы, что позволило сценаристу выстроить повествование на стыке фактов и кинематографической вымысла.

Отбор актёров и их подготовка к ролям играли ключевую роль в создании правдоподобия. Верa Фармига и Патрик Уилсон вновь вернулись к образам Лоррейн и Эда Уоррен, привнеся в ленту многослойные эмоциональные нюансы. Их подход к персонажам основывался не только на предыдущем опыте, но и на глубокой работе с режиссёром: они стремились передать усталость и внутреннюю силу пары, которая десятилетиями сталкивалась с темной стороной мира. Новые персонажи, связанные с делом Арна Джонсона, были отобраны таким образом, чтобы внести в повествование человеческий центр трагедии — молодые люди, столкнувшиеся с явлением, которое сложно объяснить обычными категориями. Актёры, сыгравшие ключевые роли обвиняемых и свидетелей, проходили интенсивные подготовительные сессии, изучали материалы дела и работали с консультантами по вопросам вербальной и невербальной коммуникации людей, переживших травму.

Работа над сценарием носила деликатный характер: авторы стремились создать драматургию, где сверхъестественное и юридическое столкновение гармонично дополняют друг друга. Сценарист использовал реальные эпизоды, чтобы придать картине документальную тональность, однако финальная версия осталась художественной интерпретацией. Важным решением стало сделать судебную линию не просто фоном, а структурным элементом, который позволяет зрителю увидеть масштаб и общественный резонанс происшествия, а также поставить вопрос о границах доказуемого и веры. Эмоциональное ядро картины построено вокруг того, как люди, оказавшиеся в центре необычных событий, борются за свою репутацию и свободу, а также как общество реагирует на то, что не вписывается в привычные рамки.

Съёмочный процесс сочетал в себе стремление к реалистичности и классическую работу над созданием ужаса. Режиссёр и операторская группа уделяли большое внимание свету и композиции кадра, добиваясь эффекта постепенного нагнетания напряжения без чрезмерной демонстрации пугающих образов. Использовался принцип «меньше — значит больше», где важна не только непосредственная демонстрация сверхъестественного, но и реакция персонажей, звуковое сопровождение и монтаж. Визуальный стиль фильма основывается на спокойной, иногда монохромной палитре, характерной для конца 1970-х — начала 1980-х годов, что помогало погрузить зрителя в эпоху и сделать происходящее более правдоподобным.

Создание сцен с проявлением одержимости требовало комплексного подхода от команды спецэффектов, гримёров и каскадёров. Отдельное внимание уделялось практическим эффектам: гидравлические установки для управления предметами, механические приспособления для безопасного выполнения трюков, а также сложные грим-преобразования, которые должны были выглядеть реалистично и не вызывать ощущения «театральности». CGI использовалось выборочно, чтобы дополнить практику там, где это было необходимо, и при этом не разрушать ощущение реальности, создаваемое физическими эффектами. Работа художников по костюмам и сценографии была направлена на точное воссоздание интерьеров и одежды эпохи, что усиливало эффект погружения и создавало более органичную среду для взаимодействия персонажей и сверхъестественных элементов.

Звук и музыка в фильме сыграли роль не менее важную, чем визуальные компоненты. Саундтрек композитора, знакомого зрителям по предыдущим лентам франшизы, включал в себя тему, которая усиливает чувство надвигающейся угрозы и одновременно подчёркивает человеческую драму. Звуковая команда работала над созданием текстур, которые на подсознательном уровне усиливали напряжение: шорохи, дыхание, тонкие низкочастотные тоны, которые заставляют зрителя ощущать приближение опасности. Этот подход к звукоряду позволил режиссёру играть с паузами и молчанием, делая акцент на эмоциональных реакциях персонажей и создавая контраст между бытовой нормальностью и внезапными эпизодами ужаса.

Производственная логистика и съёмочный график потребовали высокого уровня координации. Съёмки проходили в различных локациях, в том числе на выстраиваемых декорациях и реальных домах, что создавало дополнительные задачи по адаптации команд к меняющимся условиям. Для достижения атмосферности многие сцены снимались в узких помещениях с минимальным количеством света, что затрудняло постановку и освещение, требуя от операторов и осветителей необычных технических решений. В условиях, когда сцена должна была выглядеть стеснённой и угнетающей, команда использовала приглушённый свет и ограниченное пространство, чтобы подчеркнуть уязвимость персонажей и усилить тревожность.

Особое внимание уделялось безопасности актёров и съёмочной группы при выполнении трюков и создании сцен с механическими эффектами. Каждая сложная сцена проходила через репетиции с каскадёрами и техникой безопасности. Было важно сохранить правдоподобие движений и реакций героев, одновременно исключая риск травм. Режиссёр стремился к тому, чтобы актёры максимально вовлекались в процесс и могли передать искреннюю реакцию, но всегда при этом действовал принцип «безопасность прежде всего», что позволило реализовать зрелищные и пугающие сцены без компромиссов.

Работа над атмосферой фильма также включала детальную проработку художественного оформления и мелких деталей, которые помогают зрителю поверить в реальность происходящего. Реквизит, предметы быта, фотографические материалы и газетные вырезки были созданы с особым вниманием к деталям, часто являясь ключевым элементом сцены, который помогает продвигать сюжет и раскрывать характеры. Хранение и использование «архивных» материалов Уорренов вдохновляло художников по костюмам и сценографов, позволяя им вводить в кадр элементы, которые создавали иллюзию подлинного расследования.

Монтаж сыграл важную роль в создании ритма картины: динамические сцены чередуются с замедленными моментами, где внимание сосредоточено на лицах персонажей и их внутренних переживаниях. Монтажёры работали в тесном контакте с режиссёром и звуковой командой, чтобы синхронизировать визуальные акценты со звуковыми. Этот синтез позволил усилить эмоциональное воздействие ключевых эпизодов, сделать переходы между судебной линией и сверхъестественными инцидентами более плавными и логичными.

Маркетинговая кампания фильма подчёркивала связь с «реальной» историей, что всегда привлекает широкую аудиторию. Трейлеры и тизеры деликатно подчёркивали документальную основу сюжета, но избегали чрезмерных спойлеров, сохраняя интригу и пугающие ожидания. Параллельно с традиционной рекламой команда продюсеров использовала материалы о реальном деле, интервью и архивные кадры, чтобы усилить ощущение подлинности и вызвать интерес у зрителей, интересующихся не только ужасами, но и реальными судебными историями.

Не менее значимой частью создания фильма стала роль консультантов: юридические эксперты помогали корректно представить судебные процедуры, а специалисты по паранормальным исследованиям и историки времени помогали воссоздать атмосферу эпохи и проверить достоверность отдельных эпизодов. Такое сотрудничество позволило избежать упрощений и клише, характерных для многих хорроров, и придать картине интеллектуальную глубину, где вопрос о доказательствах и вере ставится наряду с вопросом о человеческой ответственности.

Наконец, фильм стал результатом слаженной работы множества профессионалов, от гримёров и художников по свету до продюсеров и актёров. Каждый элемент производства был направлен на то, чтобы зритель погрузился в тщательно выстроенный мир, где ужасы кажутся реальными, а моральные дилеммы — неотъемлемой частью повествования. «Заклятие 3: По воле дьявола» оказался не просто очередной подборкой пугающих картинок, а комплексным произведением, где за кулисами проводилась глубокая исследовательская и творческая работа, направленная на сочетание жанров и создание нового витка в истории франшизы.

Интересные детали съёмочного процесса фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Съёмочный процесс фильма «Заклятие 3: По воле дьявола» сочетал в себе традиционные приёмы хоррора и современные кинематографические технологии, создавая атмосферу, которая удерживает зрителя в напряжении от начала до конца. Режиссёрская концепция была выстроена вокруг идеии правдоподобия: фильм базируется на реальных событиях, и команда стремилась передать ту же степень документальной тревоги, что и в предыдущих частях франшизы. Для достижения этой цели съёмочная группа делала упор на деталях декораций, естественном освещении и работе актёров, позволяя мистической стороне истории развиваться постепенно, без резких визуальных выхлопов, которые могли бы разрушить иллюзию реальности.

Съёмочный процесс фильма «Заклятие 3: По воле дьявола» сочетал в себе традиционные приёмы хоррора и современные кинематографические технологии, создавая атмосферу, которая удерживает зрителя в напряжении от начала до конца. Режиссёрская концепция была выстроена вокруг идеии правдоподобия: фильм базируется на реальных событиях, и команда стремилась передать ту же степень документальной тревоги, что и в предыдущих частях франшизы. Для достижения этой цели съёмочная группа делала упор на деталях декораций, естественном освещении и работе актёров, позволяя мистической стороне истории развиваться постепенно, без резких визуальных выхлопов, которые могли бы разрушить иллюзию реальности.

Большое внимание уделялось кастингу и работе с актёрами. Главные исполнители, вернувшиеся к своим ролям, столкнулись с задачей показать развитие персонажей, сохраняя узнаваемость и эмоциональную правдоподобность. Режиссёр уделял много времени репетициям сцен, где проявляются сверхъестественные явления, чтобы согласовать движения актёров и технические решения: подвесные системы, провода, механические и пневматические устройства. Это позволяло максимально использовать практические эффекты, делая моменты одержимости и насилия более убедительными. Особое место занимала работа с актёрами, исполняющими сцены экстремальных эмоциональных состояний; режиссёр и психологи на площадке обеспечивали поддержку и контролировали эмоциональную нагрузку, чтобы сохранить здоровье исполнителей и при этом добиться нужного уровня естественности.

Производственный дизайн и декорации создавались с учётом исторического контекста и психологического воздействия на зрителя. Команда художников по костюмам и художников-постановщиков тщательно прорабатывала каждую комнату, подбирая предметы и текстуры, которые усиливают ощущение быта, в котором происходит ужас. Мелочи вроде узора на ковре, характера трещин в стене или старых семейных фотографий использовались как элементы сюжетной интриги и инструменты для развития визуальных метафор. Часто декорации проектировались таким образом, чтобы камера могла «найти» в них новые источники напряжения: тёмные углы, отражения в зеркалах, намёки на скрытые пространства.

Операторская группа работала над созданием «живого» визуального стиля, который сочетал документальную прямолинейность и кинематографическую выразительность. Использовались длинные, неторопливые кадры, плавные переходы с ручной камерой на стабилизаторы и обратно, что усиливало эффект присутствия и непредсказуемости. Глубина резкости и выбор оптики подчеркивали изоляцию персонажей в кадре, а близкие планы и резкие ракурсы делали лицевые выражения особенно значительными. Часто оператор намеренно оставлял в кадре элементы, которые на первый взгляд кажутся случайными, но при повторном просмотре помогают уловить сюжетные нюансы, словно приглашая зрителя к внимательному анализу.

Освещение в фильме играло роль не просто технического средства, а полноценного драматического инструмента. Вместо равномерной подсветки предпочтение отдавалось контрастам: мягкий рассеянный свет в бытовых сценах, резкие направленные пучки для создания просмотровых акцентов и работа с тенью для формирования тревожного настроения. Практические источники света — настольные лампы, уличные фонари, свечи — часто использовались как единственный источник освещения в кадре. Это не только усиливало ощущение натуралистичности, но и позволяло дизайнерам света играть с цветом и интенсивностью, чтобы управлять вниманием зрителя и его эмоциональной реакцией.

Специальные эффекты сочетали в себе практические методы и цифровую постобработку. Команда стремилась к максимальному использованию практической стороны: монтажные манипуляции, механические конструкции, костюмы и протезы, фейковые ранения и кровь, а также скрытые тросы и крепления для эктоморфных движений персонажей. Это позволяло актёрам взаимодействовать с реальными предметами, повышая их реактивность и делая выступления более искренними. В то же время цифровые эффекты использовались для аккуратной доработки тех сцен, где практические возможности ограничены: сглаживание тросов, усиление движений, добавление тонких элементом тьмы и искажений, которые тяжело создать физически. Комбинация «практического» и «цифрового» дала возможность сохранить тактильность хоррора и при этом расширить визуальный язык фильма.

Работа с гримом и прокладными элементами была тщательной и кропотливой. Создание образов одержимости требовало от бригады мастеров не только высоких профессиональных навыков, но и глубокого внимания к тому, как грим будет вести себя под разными типами освещения и в длительных съёмочных сменах. Материалы подбирались таким образом, чтобы они выдерживали интенсивную актёрскую работу и множественные дубли, при этом оставаясь безопасными для кожи. В отдельных сценах использовались инновационные материалы, которые имитируют эффекты старения кожи, деформации черт лица и изменения глазного белка, создавая неприглядную, но правдоподобную картину трансформации человека под влиянием нечистой силы.

Каскадёрская служба и команда по трюкам отвечали за безопасность и правдоподобность динамических сцен. Многие эпизоды требовали точной хореографии: падения, резкие броски, сцены с ограниченным пространством и взаимодействием с жёсткими предметами. Для минимизации риска использовались скрытые маты, подвижные конструкции сцены и точные расчёты траектории движения. Особое внимание уделялось работе со сценами, которые подразумевают нарушение законов физики: эффектные «подвешивания», резкие прокрутки на месте и внезапные перемещения объектов. Эти приёмы выполнялись в комплексе с гримёром и художником по свету, чтобы каждая деталь выглядела естественно в кадре.

Звуковая составляющая фильма — важный компонент создания атмосферы. Работа звукоинженеров шла параллельно съёмкам, с фокусом на сборе качественных исходных материалов: тональность шагов, скрип половиц, дыхание, шёпоты и другие малозаметные звуки, которые позже становились основой для звуковых слоёв. Во время постпродакшна звукорежиссёры создавали плотные текстуры из записей, добавляли низкочастотные вибрации, тонкие шумовые элементы и нестандартные шумы, которые вызывали у зрителя инстинктивное напряжение. Музыкальное оформление и использование тишины тоже работали как инструмент управления ожиданием: иногда отсутствие мелодии делало атмосферу более угнетающей, а резкие звуковые всплески усиливали эмоциональные пики.

Хореография камеры и монтажная ритмика была важна для контроля темпа истории. Монтажёры работали тесно с режиссёром, чтобы сохранить баланс между медленно нарастающим напряжением и резкими, шоковыми моментами. Ритм картинной речи создавался не только сменой кадров, но и звуковыми переходами, музыкальными акцентами и визуальными символами, которые повторялись, становясь якорями для зрительского восприятия. Иногда сцены строились так, что какой-то объект в кадре оставался «знакованным» — мельком появлялся в разных эпизодах, создавая подсознательное чувство преследования и присутствия некой силы.

Постпродакшн занял особую роль в финальном формировании образа фильма. Цветокоррекция работала с палитрой, чтобы подчеркнуть различие между бытовыми, «земными» сценами и эпизодами, где вмешивается сверхъестественное. Тёплые, слегка выцветшие тона повседневной жизни сменялись холодными, приглушёнными оттенками в моменты тревоги. Это визуальное разделение помогало зрителю легче ориентироваться в эмоциональной шкале и усиливало контраст между нормальностью и вторжением зла. Также на этом этапе вносились последние корректировки в эффекты, добавлялись слои шума и легкие искажения, которые делали картинку более «пыльной» и реалистичной.

Работа с документальными элементами истории и источниками вдохновения была важной составляющей подготовки к съёмкам. Исследование реальных дел, которые лягли в основу сценария, помогало сценаристам и режиссёру выстраивать сцены так, чтобы они не выглядели картонными: использовались реальные протоколы, свидетельства и атмосфера судебных разбирательств, что привносило дополнительный уровень тревоги. Этот подход также повлиял на детализированную проработку реквизита и костюмов: мелкие детали, такие как официальные бланки, печати, старые газеты и бытовые предметы той эпохи, делали мир фильма узнаваемым и правдоподобным.

На площадке большое значение имели психологические аспекты работы. Съёмки сцен одержимости и травматических переживаний требовали профессионального подхода к эмоциональному состоянию актёров. В практике международного производства хоррор-фильмов применяются методики по снижению стрессовой нагрузки: ограничение числа дублей для сцен повышенной интенсивности, наличие психолога и перерывы на восстановление, использование эвфонных реплик для «отключения» эмоционального воздействия между дублями. Такие меры помогают сохранить качество игры, не жертвуя здоровьем участников процесса.

Съёмочный график и логистика также оказывали влияние на творческие решения. Ночные съёмки, пересмены и необходимость быстрого изменения декораций накладывали ограничения, которые, впрочем, иногда становились источником новых идей: элементы, появившиеся в результате импровизации, могли впоследствии укорениться в финальной версии сцены. Работа с ограниченным временем часто заставляла команду находить быстрые, но эффективные технические решения, что отражалось в энергичном и сфокусированном темпе производства.

Одним из интересных аспектов было взаимодействие с местным сообществом и использование реальных локаций. Съёмки в жилых кварталах и старых домах требовали тщательной координации с владельцами площадок и соблюдения множества правил, но взамен команда получала аутентичную атмосферу, которую трудно имитировать на съёмочной площадке. Локации сами по себе становились дополнительными персонажами фильма, влияя на постановку света, звук и актёрские решения.

В целом съёмочный процесс «Заклятие 3: По воле дьявола» представлял собой сложную, многослойную работу профессионалов разных профилей, где каждая деталь — от выбора линз до текстуры старой ткани на кресле — имела значение для создания целостного восприятия. Комбинация практических эффектов, вдумчивой режиссуры, точной операторской игры и тщательной постобработки позволила создать фильм, который остаётся верным духу франшизы, одновременно привнося новые художественные решения и технологические приёмы. Эти интересные детали съёмочного процесса — свидетельство того, как мастерство, исследовательская работа и внимание к нюансам формируют качество современного хоррора и помогают ему оставаться эффективным средством эмоционального воздействия на зрителя.

Режиссёр и Команда, Награды и Признание фильма «Заклятие 3: По воле дьявола»

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» стал заметным этапом в развитии франшизы The Conjuring благодаря сочетанию устоявшихся творческих подходов и нового режиссёрского голоса. Режиссёром картины выступил Майкл Чэйвз (Michael Chaves), для которого эта работа стала крупнейшим проектом в рамках «Заклятия» после успешного дебюта с «Проклятием ла Йороны». Под его руководством третья часть сохранила фирменную атмосферу мрачной, напряжённой готики, присущую сериям, созданным Джеймсом Ваном, при этом попыталась расширить рамки жанра, введя элементы судебного триллера и реальные исторические мотивы. Чэйвз привнёс более сдержанную режиссуру, акцентированную на построении сцены и развитии психологического напряжения, что позволило сочетать пугающие моменты с драматическим развитием персонажей.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» стал заметным этапом в развитии франшизы The Conjuring благодаря сочетанию устоявшихся творческих подходов и нового режиссёрского голоса. Режиссёром картины выступил Майкл Чэйвз (Michael Chaves), для которого эта работа стала крупнейшим проектом в рамках «Заклятия» после успешного дебюта с «Проклятием ла Йороны». Под его руководством третья часть сохранила фирменную атмосферу мрачной, напряжённой готики, присущую сериям, созданным Джеймсом Ваном, при этом попыталась расширить рамки жанра, введя элементы судебного триллера и реальные исторические мотивы. Чэйвз привнёс более сдержанную режиссуру, акцентированную на построении сцены и развитии психологического напряжения, что позволило сочетать пугающие моменты с драматическим развитием персонажей.

Производственная команда фильма включила ветеранов франшизы и новых специалистов, что помогло сбалансировать преемственность и обновление визуального языка. Продюсерами проекта выступили Джеймс Ван и Питер Сафран, чья роль в создании вселенной Conjuring остаётся ключевой: Ван, хотя уже не занимал режиссёрский пост в третьей части, оставался креативным наставником и одним из основных генерирующих идей лиц франшизы. Поддержка исполнительных продюсеров и студии обеспечила фильму высокий технический уровень, возможность привлечения опытных актёров и специалистов по спецэффектам. Сценарий был разработан с учётом реального судебного дела 1981 года, но адаптирован под драматическое и жанровое восприятие, что потребовало тесной координации между сценаристами, режиссёром и продюсерами для сохранения баланса между документальной основой и мифологией вселенной.

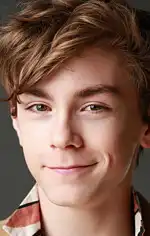

Кастинг опять сделал ставку на стабильную связку ведущих: Патрик Уилсон и Вера Фармига вернулись к ролям Эда и Лоррейн Уоррен, чья экранная химия остаётся одним из важнейших стержней франшизы. Их исполнительский опыт и глубокое понимание персонажей позволили придать третьей части необходимую эмоциональную глубину, даже когда сюжет отходил к новым жанровым элементам. Роль Арне Джонсона, центральная для сюжета, исполнил Рюэри О’Коннор, чья игра получила смешанные, но в целом положительные отклики за попытку показать конфликт между самыми разными мотивами героя — от невольного участника до человека, борющегося с внутренними демонами. Поддерживающий состав, включая мелкие, но важные роли, был отобран с расчётом на создание убедительной бытовой и судебной среды, что усиливало ощущение реального дела и исторической опоры повествования.

Техническая команда фильма также сыграла важную роль в формировании его эстетики. Работа операторов, звукорежиссёров и художников по постановке была направлена на создание плотной, кинематографичной текстуры, сочетающей тёмную, «практическую» визуальность с приглушённой, тревожной палитрой. Саундтрек и звуковой дизайн — важнейшие элементы страха в фильмах такого типа — был выдержан в традициях франшизы: музыка, заточенная под постепенное наращивание напряжения, и мастерски выстроенные звуковые эффекты поддерживали ощущение надвигающейся угрозы. В этом ключе имя композитора Джозефа Бишары часто связывают с эстетикой Conjuring — его подход к мотивации звука и музыки помогал связывать отдельные пугающие эпизоды в единую драматическую линию. Отдельно стоит отметить работу по специальным и практическим эффектам, где комбинирование грима, костюмов и визуальных эффектов позволило создать органичные, осязаемые проявления сверхъестественного, что всегда было одним из сильных направлений франшизы.

Производственный период фильма столкнулся с типичными для 2020–2021 годов вызовами, включая ограничения, связанные с пандемией, что повлияло и на съёмочные графики, и на стратегию релиза. Студийное решение о параллельном выпуске в кинотеатрах и на стриминговой платформе сделало релиз более заметным в медийном поле и отразило переходный этап для индустрии. Несмотря на сложности, команда сумела обеспечить высокий уровень постпродакшн-работ, внимательное сведение звуковой дорожки и цветокоррекцию, что помогло сохранить визуальную целостность картины при одновременном выходе в разных форматах.

Критическое и зрительское признание картины оказалось неоднозначным, что типично для хоррор-франшиз, развивающихся на базе мощной мифологии. Многие рецензенты похвалили актёрскую связку Уилсона и Фармиги, а также эмоциональную составляющую, привнесённую акцентом на человеческие истории в центре демонической интриги. Отзывчивой аудитории пришлась по душе попытка фильма привнести элементы судебного триллера и исследования вопроса вины и ответственности, что расширяло тематический диапазон франшизы. В то же время критика указывала на то, что смесь жанров иногда ведёт к потере ясности повествования, а сюжетные ходы далеки от оригинального пугающего минимализма первых частей.

С точки зрения коммерческого успеха, «Заклятие 3» показало устойчивые результаты: фильм собрал значительную кассу в международном прокате, превысив отметку в более чем двести миллионов долларов, что подтвердило интерес аудитории к вселенной Conjuring даже в условиях нестандартного релиза и жесткой конкуренции в жанре. Эти показатели продемонстрировали, что бренд остаётся экономически привлекательным и способен привлекать зрителей своей узнаваемостью, атмосферой и персонажами. Для студии и продюсеров такие цифры стали сигналом к дальнейшему развитию франшизы и поддержке спин‑оффов.

В части официальных профессиональных наград и номинаций фильм не был главной сенсацией сезона, однако он получил ряд упоминаний и номинаций в профильных категориях на жанровых премиях. Хоррор-фильмы часто оценивают в более широкой перспективе: не только по числу «традиционных» премий, но и по влиянию на культуру фанатов, уровню обсуждаемости и устойчивости франшизы в медиапространстве. «Заклятие 3» укрепил позиции серии в киноиндустрии как одного из главных современных поставщиков высокобюджетного классического хоррора с элементами психологического триллера, что отразилось в отраслевых рейтингах и аналитических обзорах.

Кроме формальных наград, признаков признания можно найти в профессиональных отзывах и в реакциях сообществ кинолюбителей и блогеров. Многие критики отметили, что фильм продолжил развитие мифологии семейства Уорренов, добавив новые исторические и юридические аспекты в нарратив. Академические и публицистические статьи о картине развернули обсуждение на темы морали, веры, права и ответственности, что говорит о глубине тем, к которым фильм обращается помимо прямого стремления напугать. Такой интерес способствует долговременному культурному следу картины, который не всегда измеряется статуэтками и номинациями.

Влияние команды и её отдельных членов на дальнейшее развитие жанра также заслуживает внимания. Участие Майкла Чэйвза подтвердило, что франшиза готова привлекать режиссёров с опытом «новой школы» хоррора, умеющих работать с жанровыми клише и при этом вносить авторские штрихи. Продюсерская поддержка Джеймса Вана и Питера Сафрана обеспечила преемственность качества и узнаваемости, а возвращение основных исполнителей укрепило эмоциональную основу вселенной. Эти факторы вместе обеспечили картине признание как внутри индустрии, так и среди зрителей, заинтересованных в продолжении историй про Уорренов.

Подводя итог, можно сказать, что «Заклятие 3: По воле дьявола» стало важным проектом для команды, работающей над франшизой: оно объединило проверенные творческие практики с новыми подходами, продемонстрировало экономическую жизнеспособность бренда и вызвало широкий диалог о жанровых границах и тематических возможностях хоррора. Награды и номинации, полученные фильмом, пусть и не доминировали на церемониях премий общего профиля, но закрепили его статус в специализированных жанровых кругах, а зрительская и критическая реакция подтвердила, что команда сумела сохранить и развить дух вселенной Conjuring, одновременно открыв новые перспективы для её дальнейшего существования.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» - Персонажи и Актёры

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает традицию серии «Заклятие», объединяя в центре повествования реальную судебную историю и мистическое исследование супругов-исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уоррен. В этой части герои вновь выступают связующим звеном между жуткими проявлениями потустороннего и человеческими судьбами, а актёрский состав сочетает проверенные лица франшизы с молодыми исполнителями, чьи судьбы на экране и за его пределами тесно переплетены с драмой семьи Глатцель — ключевого сюжета картины.

Фильм «Заклятие 3: По воле дьявола» продолжает традицию серии «Заклятие», объединяя в центре повествования реальную судебную историю и мистическое исследование супругов-исследователей паранормального Эда и Лоррейн Уоррен. В этой части герои вновь выступают связующим звеном между жуткими проявлениями потустороннего и человеческими судьбами, а актёрский состав сочетает проверенные лица франшизы с молодыми исполнителями, чьи судьбы на экране и за его пределами тесно переплетены с драмой семьи Глатцель — ключевого сюжета картины.

Эд Уоррен в исполнении Патрика Уилсона остаётся эмоциональным и рациональным центром повествования. Патрик Уилсон на протяжении всей серии аккуратно выстраивает образ профессионального паранормолога, который совмещает христианскую веру, исследовательский метод и простую человеческую заботу о жертвах сверхъестественного. Его роль в «Заклятие 3» акцентирует не столько эффектные сцены сражения с демоническим, сколько судебную сторону дела: Эд выступает не только как экзорцист, но и как защитник человека перед лицом закона и общественного осуждения. Уилсон передаёт усталость и твердость мужчины, который видел многое, но не утратил способности сострадать, а его привычная экранная деликатность помогает сделать историю правдоподобной и трогательной.

Лоррейн Уоррен, роль которой вновь сыграла Вера Фармига, остаётся эмоциональным и интуитивным компасом картины. Фармига использует весь арсенал тончайших эмоций: тревогу, ясновидческую напряжённость, материнскую заботу и непоколебимую веру в то, что необходимо помочь человеку, даже если мир вокруг обвиняет его в худших вещах. Её Лоррейн — гораздо больше, чем только медиум; это женщина, чьё личное знание демонов подкреплено желанием увидеть в каждом человеке прежде всего жертву. Взаимодействие Фармиги и Уилсона по-прежнему является одной из сильнейших сторон фильма: их диалоги и немногие, но выразительные жесты создают эмоциональную опору для всей истории, делая мистику не самоцелью, а контекстом для человеческой драмы.

Лоррейн Уоррен, роль которой вновь сыграла Вера Фармига, остаётся эмоциональным и интуитивным компасом картины. Фармига использует весь арсенал тончайших эмоций: тревогу, ясновидческую напряжённость, материнскую заботу и непоколебимую веру в то, что необходимо помочь человеку, даже если мир вокруг обвиняет его в худших вещах. Её Лоррейн — гораздо больше, чем только медиум; это женщина, чьё личное знание демонов подкреплено желанием увидеть в каждом человеке прежде всего жертву. Взаимодействие Фармиги и Уилсона по-прежнему является одной из сильнейших сторон фильма: их диалоги и немногие, но выразительные жесты создают эмоциональную опору для всей истории, делая мистику не самоцелью, а контекстом для человеческой драмы.

Арн Джонсон, молодой мужчина, чьё имя стало ключевым в реальном судебном процессе, в фильме предстает глазами Рюайри О’Коннора. Его образ на экране — переломный: от обычного рабоче-крестьянского парня, связанного семейными узами и любовью к невесте, до человека, оказавшегося в центре обвинения в тяжком преступлении. Рюайри О’Коннор предлагает убедительную трансформацию: он показывает не только страх и отчаяние, но и ту растерянность, которую испытывает человек, заявляющий, что в момент преступления им управляла чужая воля. Его исполнение помогает зрителю задаться главным вопросом фильма — насколько можно верить свидетельствам о сверхъестественном в рамках правовой системы и где проходит граница ответственности.

Арн Джонсон, молодой мужчина, чьё имя стало ключевым в реальном судебном процессе, в фильме предстает глазами Рюайри О’Коннора. Его образ на экране — переломный: от обычного рабоче-крестьянского парня, связанного семейными узами и любовью к невесте, до человека, оказавшегося в центре обвинения в тяжком преступлении. Рюайри О’Коннор предлагает убедительную трансформацию: он показывает не только страх и отчаяние, но и ту растерянность, которую испытывает человек, заявляющий, что в момент преступления им управляла чужая воля. Его исполнение помогает зрителю задаться главным вопросом фильма — насколько можно верить свидетельствам о сверхъестественном в рамках правовой системы и где проходит граница ответственности.