Фильм «Проклятие монахини» (2018) - Про Что Фильм

«Проклятие монахини» (The Nun, 2018) — это готический хоррор, который разворачивается в мрачных коридорах аббатства в Румынии и рассказывает о происхождении демонической фигуры, знакомой зрителям по вселенной «Заклятия». Сюжет служит приквелом к событиям «Заклятия 2» и предлагает зрителю историю о том, как древнее зло, известное как Валак, впервые проявило себя в облике монахини и едва не открыло врата в ад. Фильм сочетает элементы классического психологического ужаса и сверхъестественного детектива, предлагая одновременно мистерию, шок и попытки понять природу зла.

«Проклятие монахини» (The Nun, 2018) — это готический хоррор, который разворачивается в мрачных коридорах аббатства в Румынии и рассказывает о происхождении демонической фигуры, знакомой зрителям по вселенной «Заклятия». Сюжет служит приквелом к событиям «Заклятия 2» и предлагает зрителю историю о том, как древнее зло, известное как Валак, впервые проявило себя в облике монахини и едва не открыло врата в ад. Фильм сочетает элементы классического психологического ужаса и сверхъестественного детектива, предлагая одновременно мистерию, шок и попытки понять природу зла.

Действие разворачивается в начале 1950-х годов. После трагической гибели одной из монахинь в закрытом аббатстве в Румынии Ватикан отправляет священника-экзорциста и новицу разобраться в обстоятельствах. Главный герой, отец Берк, уже имел опыт столкновения с демоническими явлениями и разрабатывает логику происходящего не только как священнослужитель, но и как человек, ищущий объяснения. Вместе с ним едет молодая послушница Ирен, обладающая внутренней силой и потенциальной сенсорной чувствительностью к сверхъестественному, а также местный житель — простой парень, который первым обнаружил следы зла и становится именным проводником в сущность аббатства. Именно через этих персонажей фильм постепенно развертывает историю об обители, где под сводами и в катакомбах скрывается древняя тварь.

Сюжетная канва строится вокруг расследования: неожиданная смерть, закрытые двери монастыря и тайна, которую пытаются разгадать герои. По мере продвижения по мрачным залам и холодным подземельям, они находят письмена, старые легенды и вопреки ожиданиям — доказательства того, что аббатство было сооружено не случайно. Земля под монастырём служит своеобразным «крышевым» механизмом, скрывающим древний разлом, через который демоническая сущность стремится проникнуть в мир людей. В голливудской традиции хоррора это место становится центром конфликтов — на его фоне происходят основные ощущения тревоги и надвигающейся катастрофы.

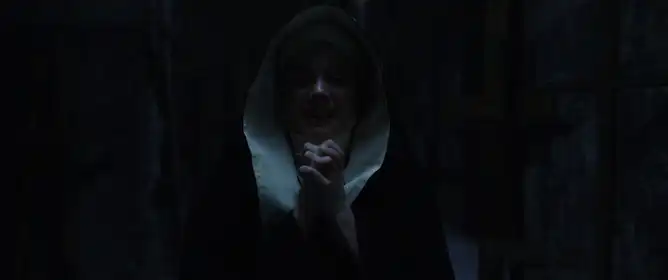

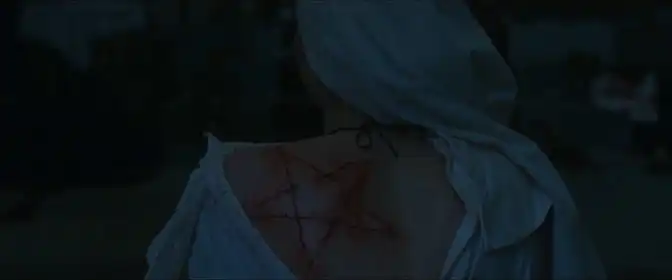

Ключевой антагонист фильма — Валак, демон, который в обличье монахини выглядит одновременно уродливо и пугающе знакомо тем, кто видел «Заклятие 2». В «Проклятии монахини» демоническое лицо раскрывается более подробно: зрителю показывают, как сущность манипулирует страхами людей, подделывает облики, использует религиозные символы против своих жертв. Валаш действует через символику, шепчущие коридоры и зеркала, он заставляет персонажей сомневаться в собственной памяти и реальности. Сцены, где демон появляется в отражениях или в тени, создают эффект постоянного преследования, а не только единовременного нападающего ужаса.

Одной из центральных тем фильма является вопрос веры и сомнения. Послушница Ирен, воплощающая на экране сочетание невинности и решимости, вынуждена столкнуться с тёмной стороной религиозного опыта. Её путь — не просто борьба с монстром, но и внутренний поиск: как сохранить веру, когда видишь зло, использующее религию как маску? Отец Берк, напротив, представлен как человек со зрелой, но травмированной верой, который носит в себе прошлые потери и страхи, и это делает его не идеальным спасителем, а уязвимым исследователем. Их взаимодействие строит драматический каркас фильма и делает развязку эмоционально напряжённой.

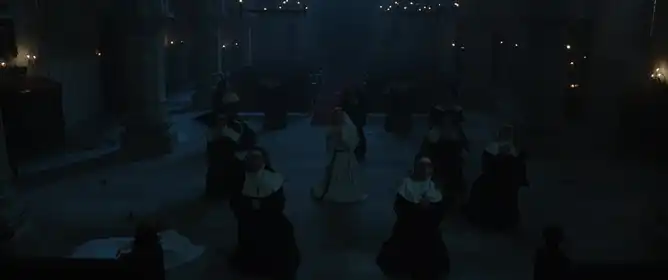

Атмосфера «Проклятия монахини» — это мощный инструмент фильма. Режиссёр использует архитектуру аббатства: длинные коридоры, пустые кельи и холодные каменные лестницы превращаются в персонажей, которые реагируют на присутствие зла. Освещение и звук направлены на создание постоянного ощущения нарастающей угрозы: скрипы, шепоты и внезапные тишины работают в унисон, заставляя зрителя чувствовать себя в ловушке. Визуально фильм делает ставку на контраст света и тьмы, где свечи и редкие окна становятся последними оплотами человеческого комфорта перед бездной. Музыка и звуковые эффекты усиливают эту тревогу, подчеркивая тело истории, где каждая дверь может скрывать угрозу.

Важной составляющей нарратива является связь с более широкой вселенной «Заклятия». История Валака здесь получает происхождение, даются мелкие ключи к его природе и мотивам, и это позволяет фанатам франшизы проследить эволюцию образа демона. Фильм показывает, как ложь и религиозный фанатизм могут стать инструментом для тьмы, а также показывает последствия людей, которые пытались запечатать зло в прошлом. Такие отсылки создают ощущение увязки с уже известными событиями и дают дополнительный слой интереса для зрителя, который смотрел предыдущие фильмы франшизы.

Структурно картина чередует классические элементы готического хоррора и современные приёмы, делая упор на постепенное наращивание ужаса. Отдельные сцены служат мостиками к крупной кульминации, где герои вынуждены принять решение, которое определит судьбу аббатства и возможность того, что зло выйдет в мир людей. Конфликт не ограничивается физическими противостояниями: психологическая борьба, вера и сомнения, а также страх перед неизвестным становятся истинными поле битвы. В кульминации демон показывает свою силу в полной мере, но финал предлагает не только страх, но и чувство завершённости — пусть и мрачного. Финальные кадры связаны с тем, как отмеченные события повлияют на судьбы героев и на дальнейший ход франшизы.

Актёрская игра в «Проклятии монахини» подчинена созданию пугающей правдоподобности персонажей. Мелкие жесты, напряженные диалоги и мимика передают внутреннее состояние героев, заставляя зрителя сопереживать несмотря на схематичность сюжета. Особенно выделяется игра, передающая смешение страха и решимости у главной героини, что делает её не просто жертвой, а активным участником борьбы. Антагонист в исполнении визуального образа Валака придает фильму запоминающуюся пугающую маску, которая остаётся в сознании зрителя долго после просмотра.

Для тех, кто интересуется тематикой религиозного хоррора, «Проклятие монахини» предлагает ясную и насыщенную историю происхождения демонического образа. Фильм отвечает на вопрос, как именно зло смогло закрепиться в обличье монахини и почему этот образ оказался таким эффективным для вселенной «Заклятия». При этом картина не ограничивается только объяснениями: она работает и как самостоятельный хоррор, где элементы напряжения, мистики и трагедии сочетаются, создавая атмосферу, заставляющую зрителя держать внимание до финальных титров.

Наконец, «Проклятие монахини» можно рассматривать как исследование границ между священным и профанным, между верой и страхом. Готическая эстетика и религиозная символика служат не столько для дешевого эффекта, сколько для того, чтобы показать, как человеческие институты и структуры оказываются бессильны перед древним и хитрым злом. Это фильм о том, как прошлые грехи и забытые обеты могут привести к возрождению кошмара, и о том, что порой единственный шанс остановить тьму — это признание собственной слабости и объединение усилий людей, готовых противостоять страху ради спасения других.

Если подытожить, «Проклятие монахини» (2018) — это предыстория о происхождении демона Валака, рассказанная через призму религиозного хоррора и детективного расследования. Фильм подробно показывает, как герои приходят к разгадке, какие испытания им приходится пережить и каким ценам приходится платить ради предотвращения катастрофы. Он сочетает атмосферу старой готики с современными приемами ужаса и служит важным звеном во вселенной «Заклятия», раскрывая одну из самых пугающих и запоминающихся фигур этой франшизы.

Главная Идея и Послание Фильма «Проклятие монахини»

Фильм «Проклятие монахини» (The Nun) являет собой не только очередной хоррор во вселенной Conjuring, но и концентрированную притчу о природе зла, вере и уязвимости человеческой души. Главная идея картины заключается в исследовании того, как страх, сомнение и скрытые грехи превращают место святости в лакуну для демона, и как единство веры и личная жертва способны противостоять этой тьме. На уровне послания фильм утверждает, что зло питается не только страхом, но и тайной, лукавством и изоляцией — и что ответ на него лежит в прозрении, именовании угрозы и восстановлении духовной связности между людьми.

Фильм «Проклятие монахини» (The Nun) являет собой не только очередной хоррор во вселенной Conjuring, но и концентрированную притчу о природе зла, вере и уязвимости человеческой души. Главная идея картины заключается в исследовании того, как страх, сомнение и скрытые грехи превращают место святости в лакуну для демона, и как единство веры и личная жертва способны противостоять этой тьме. На уровне послания фильм утверждает, что зло питается не только страхом, но и тайной, лукавством и изоляцией — и что ответ на него лежит в прозрении, именовании угрозы и восстановлении духовной связности между людьми.

Центральная фигура демонической угрозы в фильме — образ Валак, монахини-демона, чье появление органично связывают с религиозной символикой и старинным монастырем в Румынии. Выбор образа монахини для воплощения зла — не случайность. Монахиня как символ невинности, смирения и духовного служения превращается здесь в зеркальное отражение: искажённая святость становится ширмой, за которой прячется разрушительная мощь. Это намеренное художественное решение подчеркивает важную мысль: зло часто маскируется под добро, использует ритуалы и символы веры, чтобы внушить доверие и проникнуть внутрь устоев общества. «Проклятие монахини» показывает, что потеря бдительности и слепое следование формам могут сделать людей уязвимыми.

Другой ключевой слой — тема веры и сомнения. Герои фильма оказываются в ситуации, когда их прежние убеждения подвергаются испытанию. Для отца Бернара и молодой сестры Ирены это не просто столкновение с демоном, это испытание собственных духовных ориентиров. Сомнение в таких условиях выступает как потенциальный ресурс разрушения: демону легче проникнуть в души тех, кто теряет опору и перестаёт доверять окружающим. В то же время фильм показывает, что вера не обязательно означает слепое принятие догм; вера, которую демонстрирует история, это активный, часто страдающий акт сознательного выбора, готовность действовать вопреки страху ради защиты других. Через образ Ирены фильм демонстрирует, что личная вера может рождаться в процессе преодоления страха и травмы, что духовная сила нередко растёт из боли и самоотдачи.

Тема вины и искупления также проходит красной нитью через сюжет. Монастырь в картине хранит тайну трагических событий прошлого, и эти нераскрытые преступления становятся каналом, позволяющим злу закрепиться. Здесь прослеживается моральная мысль: немое согласие, молчание и сокрытие неправды превращаются в удобную почву для демонического влияния. Это можно рассматривать как аллегорию на реальную опасность закрытых структур, где власть и страх заглушают голос совести. Фильм оставляет ощущение, что искупление возможно, но оно требует смелости признавать ошибки, выносить правду и платить цену за восстановление справедливости.

Эстетика и атмосфера в «Проклятии монахини» служат не просто для пугающих эффектов, но и для усиления философской и моральной составляющей истории. Мрачные коридоры, готические своды и игра света и тени подчёркивают идею о том, что тьма не всегда находится за дверью — она может обитать внутри стен, в сердцах людей, в забытых документах и тайных ритуалах. Саунд-дизайн, удары низких тонов и внезапные молчания функционируют как метафора внутреннего вакуума, который демон заполняет своими шепотами. Камера часто удерживает зрителя на границе видимости, заставляя домысливать, что скрывается за кадром; это приём не только для создания напряжения, но и способ вовлечь публику в моральную интроспекцию: что мы не хотим увидеть в собственной жизни и какие «демоны» живут в наших домах, семьях, институтах?

Взаимоотношения между персонажами демонстрируют, что ключевой ответ на тьму — не одиночный подвиг, а коллективное действие, основанное на доверии и взаимной ответственности. Путь героев к победе над Валаком требует объединения разного опыта: церковного знания, человеческой преданности и готовности к самопожертвованию. Это послание релевантно в широком социальном контексте: против сложных, системных угроз современности эффективны только взаимопомощь и открытое признание проблем. Фильм делает акцент на том, что изоляция усиливает зло, а общение и искренность ослабляют его. Символически это выражено в сценах, где герои, отказываясь от страхов и разоблачая ложь, получают доступ к силе, способной изгнать тьму.

Ещё одна важная тема — происхождение зла и его повторяемость. «Проклятие монахини» показывает демона как древнюю силу, возрождающуюся через человеческую слабость и повторяя циклы разрушения. Это ставит вопрос о том, как предотвратить повторение ошибок прошлого. Фильм указывает на необходимость исторического сознания и ответственности за наследие. Неосведомлённость или презрение к урокам истории становятся косвенной причиной возрождения угроз. В этом смысле картина напоминает, что только через признание и осмысление прошлого можно разорвать цепочку трагедий.

В контексте франшизы Conjuring фильм служит мостом, объясняющим происхождение зла и его связи с более широкими мифологическими элементами вселенной. Это усиливает ощущение, что индивидуальные истории героев связаны с глобальными космическими сюжетами, где каждая локальная трагедия — часть более масштабной борьбы света и тьмы. Такое построение усиливает внушительность послания: зло не изолировано, но и не всемогуще; его можно понять, описать, назвать — и тогда появляется шанс его побороть.

Наконец, «Проклятие монахини» обращается к глубинным человеческим страхам — страху смерти, утраты контроля и предательства. Демон в образе монахини становится предметом коллективного кошмара, где священные символы предают, а безопасные пространства оказываются опасными. Однако в этом же кошмаре проявляется и надежда: через осознанную борьбу, через признание собственной уязвимости и через действие во имя других можно найти опору. Послание фильма не пессимистично; оно предупреждающее и в то же время предлагающее путь к спасению. Страх можно преодолеть, но для этого требуется свет разума, устремлённость духа и готовность делиться правдой с окружающими.

Таким образом, главная идея и послание «Проклятия монахини» многослойны: это история о том, как зло использует религиозные формы и человеческие слабости, о том, что вера и сомнение — неразрывно связаны в испытаниях, о том, что молчание и сокрытие прошлого питают разрушение, и о том, что коллективное действие, искренность и жертва способны вернуть свет в место, где воцарилась тьма. Фильм не только пугает, но и заставляет задуматься о природе власти, ответственности и роли каждого человека в противостоянии злу, делая свой вклад в более широкую дискуссию о вере, страхе и человеческом выборе.

Темы и символизм Фильма «Проклятие монахини»

Фильм «Проклятие монахини» предлагает богатую палитру тем и символических образов, которые выходят за рамки привычного набора хоррор-клише. На поверхностном уровне это история о демоническом начале, о зле, пробудившемся в древнем монастыре, но глубже сюжет раскрывает конфликт веры и сомнения, институциональной власти и индивидуальной ответственности, женственности и репрессивных структур религии. Символизм в картине работает многослойно: пространственные метафоры, религиозные атрибуты и визуальные контрасты превращают фильм в исследование человеческого страха перед священным и профанным одновременно.

Фильм «Проклятие монахини» предлагает богатую палитру тем и символических образов, которые выходят за рамки привычного набора хоррор-клише. На поверхностном уровне это история о демоническом начале, о зле, пробудившемся в древнем монастыре, но глубже сюжет раскрывает конфликт веры и сомнения, институциональной власти и индивидуальной ответственности, женственности и репрессивных структур религии. Символизм в картине работает многослойно: пространственные метафоры, религиозные атрибуты и визуальные контрасты превращают фильм в исследование человеческого страха перед священным и профанным одновременно.

Центральная тема веры в «Проклятии монахини» представлена как двойной процесс. С одной стороны, вера выступает как защитный щит, как социальный и духовный каркас, который держит сообщество монахинь и священников. С другой стороны, вера в фильме показана как повод для слепоты и жестокости, когда шаблоны церковной дисциплины и догматической уверенности создают причину падения и порчи. Образ монастыря здесь не только безопасная гавань, но и тюрьма, где запреты и невысказанная вина накапливаются и трансформируются в нечто опасное. Пространство монастыря функционирует как символ внутреннего мира персонажей: под склонами сводов и за каменными стенами спрятаны тайны, которые герои боятся признать даже перед собой.

Демон Валак, центральный антагонист, выступает метафорой искажённой персонификации священных образов. Его мрачный, искаженный лик, обличающийся в нарочито религиозную форму, подрывает доверие к символам, которые обычно ассоциируются с защитой и благодатью. Кресты, реликварии и молитвенные книги в фильме часто становятся инструментами ужаса: они отражают контраст между тем, чему учит религия, и тем, что происходит на самом деле. Такой приём усиливает тревогу зрителя: священные предметы теряют гарантированную моральную ценность и превращаются в зеркало для человеческой ошибки, коррупции и подавления.

Тема вины и искупления в «Проклятии монахини» выражена через характеры, чьи поступки и промахи становятся катализаторами трагедии. Вина здесь не только личная, но и коллективная. Монастырская община несёт ответственность за произошедшее не только потому, что в ней произошло преступление, но и потому, что молчание, страх и скрытая жестокость породили условия для появления зла. Искупление в фильме представлено не как лёгкий акт раскаяния, а как сложное, болезненное преобразование, требующее осознания и признания собственных ошибок. Это поднимает вопрос о том, возможен ли реальный катарсис в условиях институционального устрашения и лицемерия.

Женские роли в фильме заслуживают особого внимания в контексте символизма. Невинность и сила, слабость и сопротивление переплетены в образах монахинь, которые начисто лишены простых стереотипов. Монахини здесь — не только жертвы, но и носительницы определённой автономии, которая вступает в конфликт с мистическими силами и патриархальными институтами. Образ Сестры Ирены, например, символизирует переход от наивной веры к зрелому сомнению и критическому пониманию реальности. Она проходит путь через страх и испытание, чтобы обрести иной взгляд на священное, который уже не слепо подчиняется авторитетам, а задаёт вопросы.

Архитектурная символика монастыря значительна для настроения и темы фильма. Коридоры, арки и своды служат визуальной метафорой лабиринта совести и памяти. Каменные стены аккумулируют прошлое, и каждая трещина в них может рассказывать историю страха и потери. Тёмные подземелья и закрытые кельи ассоциируются с бессознательным и подавленными воспоминаниями, в то время как светлые окна и часовни символизируют надежду и возможность прозрения. Контраст света и тени в картине работает не только как эстетический приём, но и как философская метафора борьбы между знанием и неведением, между пророческим откровением и слепотой.

Музыкальное и звуковое оформление фильма усиливает символическое поле. Звон колоколов, монотонные хоровые напевы и внезапные тишины создают ритм, который напоминает о литургическом цикле и одновременно нарушает его. В таких моментах звук выступает как эмотивный маркер изменения эмоционального состояния персонажей, напоминая о том, что границы между священным и демоническим легко стираются и формально едва ли защищают человека от влияния внутреннего зла. Молчание, напротив, становится инструментом страха: оно даёт демону пространство для проявления, ведь нем меньше звука — больше возможности для иллюзий.

Символика одежды и ритуальных предметов в фильме насыщена значениями. Обрядовые одежды, монашеские рясы и маски становятся не только признаками принадлежности к религиозной общине, но и масками, скрывающими истинные мотивы и желания. Когда привычные символы веры используются в служении злу, это вызывает у зрителя глубокое чувство диссонанса. Ритуальные жесты и слова молитв порой звучат как заклинания, способные не изгнать, а, напротив, пробудить скрытые силы. Именно этот поворот показывает, что сила символов зависит от того, кто и с какой целью их использует.

Образ света в картине несёт несколько значений. Мягкий, тёплый свет ассоциируется с воспоминаниями о прежнем мире, с тем, что было утраченным, тогда как холодный, резкий свет подчёркивает присутствие чуждого и разрушительного. Лучи света, пробивающиеся через витражи, играют роль проблесков истины, которые появляются в нужный момент, но быстро исчезают под натиском тьмы. Такое использование света и тени создает кинематографический язык, в котором внутренняя трансформация персонажей отражается визуально, а не только через диалоги.

Сюжетные мотивы изгонания демона и ритуалов покаяния в фильме функционируют и как метафора политических и социальных процессов. История о том, как религиозная структура пытается подавить проблему, но в результате только усиливает её, может быть прочитана как аллегория общественных институтов, которые через законы и сдерживание приводят к накоплению конфликтов. Демон в этом смысле выступает не только сверхъестественным врагом, но и символом тех системных пороков, которые невозможно устранить простыми репрессиями.

Постоянное напряжение между видимым и скрытым, между внешними ритуалами и внутренней духовностью — ещё одна центральная тема. Фильм ставит под сомнение ценность внешнего благочестия, если оно не сопровождается честностью и искренним покаянием. В этом контексте «Проклятие монахини» напоминает, что зло питается лицемерием и секретами, и что настоящая защита возможна лишь через открытость и признание своих слабостей.

Важной темой является вопрос ответственности. Герои фильма часто стоят перед выбором: следовать указаниям института или слушать собственную совесть. Этот выбор обладает моральной весомостью и становится ключевым в развитии сюжета. Ответственность показана как акт смелости, как отказ от пассивного подчинения и как путь к настоящему освобождению. Символически это выражается через акты разрушения старых порядков ради возможности нового начала.

Наконец, фильм обращается к универсальной теме страха перед неизвестным и к вечному мотиву борьбы человечества с теми темными сторонами собственной натуры, которых оно предпочитает не замечать. «Проклятие монахини» использует готические архетипы не ради простого пугающего эффекта, а для того, чтобы акцентировать внимание на том, как общественные и личные табу формируют полосу тьмы, в которой может родиться опасность. Через символы и тему фильм предлагает зрителю размышление о природе зла, о цене веры и о необходимости честного внутреннего диалога для того, чтобы разрушить порочные круги и найти путь к искуплению.

Таким образом, «Проклятие монахини» — это не просто хоррор с демоном в центре, а сложное полотно тем и символов, которое исследует границы веры, института, женской субъективности и человеческой ответственности. Символика фильма работает как зеркальная поверхность: она вызывает страх, но одновременно призывает к саморефлексии, показывая, что борьба со злом начинается с признания собственных ошибок и готовности к перемене.

Жанр и стиль фильма «Проклятие монахини»

Фильм «Проклятие монахини» четко позиционируется как представитель современного сверхъестественного хоррора, при этом он органично сочетает в себе элементы готического ужаса и религиозного триллера. В жанровом отношении картина наследует традиции франшизы «Заклятие»: это не просто фильм о монстре, это предыстория появления демонической фигуры, связанной с церковной мифологией. Такое жанровое решение превращает «Проклятие монахини» в гибридную конструкцию, где страх рождается не только от визуальных шоков, но и от нарастающей атмосферы, унисонной работы кинематографа, саунд-дизайна и религиозной символики.

Фильм «Проклятие монахини» четко позиционируется как представитель современного сверхъестественного хоррора, при этом он органично сочетает в себе элементы готического ужаса и религиозного триллера. В жанровом отношении картина наследует традиции франшизы «Заклятие»: это не просто фильм о монстре, это предыстория появления демонической фигуры, связанной с церковной мифологией. Такое жанровое решение превращает «Проклятие монахини» в гибридную конструкцию, где страх рождается не только от визуальных шоков, но и от нарастающей атмосферы, унисонной работы кинематографа, саунд-дизайна и религиозной символики.

Стиль картины отличается преднамеренной декоративностью готической эстетики. Действие разворачивается в мрачных интерьерах монастыря с высокими арками, полумраком и тяжелыми тканями, что создает ощущение запечатанности и временной оторванности. Режиссерская постановка и операторская работа выстраивают композиции, где симметрия и архитектурные линии усиливают напряжение. Визуальная палитра выдержана в холодных, серо-зеленых тонах, с контрастными вкраплениями теплого свечного света; это усиливает эффект присутствия потустороннего в привычном мире и подчёркивает конфронтацию света и тьмы как центральной эстетической темы.

Кинематография «Проклятие монахини» работает на создание физического и психологического давления. Камера часто используется для того, чтобы постепенно приближать зрителя к источнику страха: длинные планы, медленные панорамирования и статичные кадры с акустическими паузами формируют эффект «медленного нагнетания». Одновременно режиссер не отказывается и от классических приёмов хоррора — внезапных пугающих флэшей, быстрой смены ракурсов и эффектных переходов, которые служат эмоциональным взрывом после долгой, мучительной паузы. Такой баланс между slow-burn и jump-scare делает фильм доступным широкой аудитории поклонников жанра, сохраняя при этом авторскую эстетическую нить.

Музыкальное оформление и звуковая среда в «Проклятие монахини» играют ключевую роль в формировании страха. Саундтрек, отсылающий к церковной аскетике и затянутым хоралам, работает как дополнительный персонаж, усиливая религиозную символику и ощущение угрозы. Тишина в картине не бывает нейтральной: она насыщена дальними шагами, скрипом деревянных полов и приглушёнными эхо, что делает пространство фильма живым и враждебным одновременно. Частая работа со стереозвуком и резкими акустическими акцентами создает эффект внезапного вторжения в зону комфорта зрителя, усиливая сценические прыжки ужаса.

Тематика фильма органично перекликается с религиозными и мифологическими архетипами. Центральный конфликт разворачивается вокруг идеи вторжения нечистого в священное пространство монастыря, что обогащает жанровую канву моральной и экзистенциальной нагрузкой. Образ монахини-демона выступает как визуально узнаваемый и символически нагруженный мотив: сочетание священного облачения и изуродованного, нечеловеческого лица формирует напряжение между зовом веры и чувством угрозы. Такое сочетание религиозной атрибутики и хоррор-эстетики делает фильм близким к поджанру «религиозный хоррор», где костюм, иконы, молитвенные ритуалы и церковный лексикон служат не только фоном, но и активными элементами создания ужаса.

Нарративный стиль картины ориентирован на раскрытие происхождения злого начала. Вместо того чтобы сосредоточиться исключительно на шоках, фильм проводит зрителя через цепочку событий, объясняющих появление демона, тем самым предлагая жанровый микс «мистического триллера» и «происхождения зла». Этот подход усиливает вовлеченность зрителя: страх перестаёт быть случайным и становится следствием понимания механики зла, что делает ужасы более осмысленными и глубокими. Такая структура также поддерживает франшизную логику — фильм функционирует как предыстория, обогащающая канон и объясняющая мотивы существующих персонажей во вселенной.

Визуальные и повествовательные решения «Проклятие монахини» часто апеллируют к классическим приёмам готической литературы: изолированное место действия, наследие тёмных тайн, религиозные запреты и моральные дилеммы. Вместе с тем картина не боится использовать современные методы кинопроизводства: цифровая обработка изображения, эффекты и продуманные монтажные склейки повышают темп и держат внимание на нужном уровне. Смесь ретро-эстетики и современной технологии позволяет фильму выглядеть актуально для современного зрителя, одновременно вызывая ассоциации с классикой жанра.

Актёрская игра и режиссура усиливают ощущение реализма в условиях сверхъестественного. Персонажи прописаны так, чтобы их внутренние страхи, сомнения и вера становились частью внешней борьбы с демоном, что добавляет эмоциональную глубину в жанровую форму. Тонкая игра на контрасте между внешней сдержанностью религиозного окружения и внутренним хаосом героев создаёт траекторию, где страх развивается не как набор сцен, а как эволюция психики. Благодаря этому «Проклятие монахини» избегает плоской жёстокости и превращается в изучение человеческого реагирования на непонятную угрозу.

Стилистически важным аспектом является работа с символами и визуальными метафорами. Образы крестов, свечей, темных образов на свитках и фресках не только украшают картину, но и становятся ключом к её смысловой структуре. Демон изображается не только как страшное существо, но и как отражение греха и заблуждений, что делает художественный язык фильма многослойным и насыщенным. Такое использование символики повышает ценность картины для зрителей, ищущих в хоррорах не только адреналин, но и смысл.

Фильм активно использует приемы, которые можно назвать «контекстным хоррором»: страх усиливается за счёт контекста — истории монастыря, преданий и религиозных запретов. Этот контекст делает каждую пугающую сцену весомее, потому что за ней стоит не просто эффект, а сюжетная и символическая логика. Такой подход выгодно отличает картину от простых конвейерных хорроров, ориентированных только на мгновенные шоки, и делает её более запоминающейся для аудитории, ищущей более глубокие впечатления.

Визуальная текстура фильма также формирует его жанровую идентичность. Работа художников по костюмам и декорациям создаёт правдоподобный исторический слой, который помогает зрителю поверить в происходящее. Если костюм и интерьер выглядят аутентично, то трансгрессия в мир сверхъестественного воспринимается как более вероятная и, следовательно, более пугающая. В этом смысле «Проклятие монахини» выигрывает за счет детальной проработки окружения, которое само становится носителем истории, создавая фон для развития хоррора.

С точки зрения SEO, при описании жанра и стиля фильма важно подчёркивать ключевые слова: «Проклятие монахини», «ужасы», «сверхъестественный хоррор», «готический хоррор», «религиозный хоррор», «атмосфера», «визуальный стиль». Эти фразы естественно пронизывают текст и помогают читателю быстро сориентироваться в тематике. При этом не менее важно объяснять, почему фильм относится именно к этим жанрам: за счет сочетания готической эстетики, религиозной символики, напряжённой саунд-дизайн-архитектуры и продуманной кинематографии.

В заключение, «Проклятие монахини» — это жанровая картина, которая умело балансирует между традициями готического ужаса и современными приёмами хоррора. Её стиль определяется мрачной визуальностью, насыщенной религиозной символикой и звуковыми акцентами, а жанр — сочетанием сверхъестественного, религиозного триллера и предыстории к более широкой вселенной. Такой дуэт жанра и стиля делает фильм заметным в контексте современных хорроров, предлагая зрителю не только страх, но и эстетическое, сюжетное и эмоциональное погружение в мир, где святое и злое пересекаются в непростой и пугающей точке.

Фильм «Проклятие монахини» - Подробный описание со спойлерами

Фильм «Проклятие монахини» (The Nun) — это хоррор-приквел во вселенной «Заклятия», рассказывающий о происхождении зловещего демона в облике монахини, известного по «Заклятию 2» как Валак. Действие картины разворачивается в 1952 году в отдалённом румынском аббатстве Сент-Карт, и главная сюжетная линия строится вокруг расследования таинственной гибели молодой монахини, которое постепенно приводит героев к раскрытию древнего зла и к ценой жизней многих из них. В этом подробном описании со спойлерами я пройду по ключевым эпизодам фильма, объясню мотивы персонажей, раскрою финал и связь с остальными фильмами вселенной «Заклятие», а также отмечу основные мотивы и символику, которые режиссёр и сценаристы использовали для усиления пугающей атмосферы.

Фильм «Проклятие монахини» (The Nun) — это хоррор-приквел во вселенной «Заклятия», рассказывающий о происхождении зловещего демона в облике монахини, известного по «Заклятию 2» как Валак. Действие картины разворачивается в 1952 году в отдалённом румынском аббатстве Сент-Карт, и главная сюжетная линия строится вокруг расследования таинственной гибели молодой монахини, которое постепенно приводит героев к раскрытию древнего зла и к ценой жизней многих из них. В этом подробном описании со спойлерами я пройду по ключевым эпизодам фильма, объясню мотивы персонажей, раскрою финал и связь с остальными фильмами вселенной «Заклятие», а также отмечу основные мотивы и символику, которые режиссёр и сценаристы использовали для усиления пугающей атмосферы.

Фильм открывается сценой, которая сразу задаёт тон — в румынской деревне разыгрывается нечто болезненное и сверхъестественное, когда монахиня совершает самоубийство, выбросившись из окна аббатства. Эта шокирующая завязка вынуждает Ватикан направить на место событий опытного священника, отца Бёрка, известного своим прошлым в разграничении демонических явлений, и молодую послушницу Ирэн, чьё призвание ещё только формируется. С ними неожиданно оказывается и молодой тщательно характерный персонаж Морис, прозванный «Французик» (Frenchie), местный житель и контрабандист, который оказывается связан с обитателями аббатства и с его тайной историей. Втроём они прибывают в мрачный, полуразрушенный монастырь, где на первый взгляд порядок нарушен, в стенах чувствуется чёрная пустота, а мрачные коридоры и кладовые служат фоном для нарастания страха.

По мере продвижения расследования герои обнаруживают, что в аббатстве происходили не просто религиозные деяния, а нечто более древнее и зловещее. Они находят скрытую часовню, исписанную символами и печатями, и узнают от оставшихся рукописей и фресок, что монахи веками пытались заключить некую сущность под замок — сущность, которая принимает облик монахини, чтобы вводить в заблуждение и пожирать души. В народных преданиях это существо получает имя Валак. Фильм постепенно даёт понять, что само аббатство служит не храмом в обычном смысле, а крепостью, служившей прикрытием для древнего ритуала по сдерживанию демона, и что запечатанная дверь в подземельях — это не просто дверь, а ворота, удерживающие тёмную силу от выхода в мир.

Сквозная линия доверия и сомнения между персонажами становится важной для построения напряжения. Отец Бёрк сочетает рациональность и глубокую религиозность, но его опыт не делает его непобедимым. В то же время Ирэн отличается юной чистотой и необычной восприимчивостью к сверхъестественному, у неё есть видения и внутреннее ощущение присутствия зла. Морис — персонаж с тёмным прошлым и личными демонами, который вынужден столкнуться с ужасами своих воспоминаний и с тем, что его невинность давно была утеряна. Именно эта эмоциональная динамика делает сценические столкновения с демоном более человечными: страхи и сомнения каждого героя используются существом, чтобы ломать волю и вызывать предательство и отчаяние.

По мере того как расследование углубляется, герои обнаруживают, что монахи выполняли ритуал, который держал Валак запечатанным, но кто-то нарушил этот обряд. Приключение приводит их в сеть подземных катакомб и древних камер, где они сталкиваются с ужасающими следами прежних жертв: тела, ритуальные атрибуты, кровавые символы на стенах и священные предметы, изуродованные в попытке удержать зло. В нескольких сценах фильм мастерски использует игру света и тени: сквозняки приглушают свечи, отражения в зеркалах проявляют образы, которых нет в комнате, а голос за стеной оказывается не человеческим шёпотом, а обезображенным ревом. Всё это усиливает ощущение, что аббатство живёт своей собственной тёмной жизнью, и что Валак не просто атакует физически, а прежде всего манипулирует сознанием.

Одна из ключевых сцен — момент, когда герои впервые видят демона в том самом облике монахини, знакомом зрителям «Заклятия 2». Впечатляющая, пугающая фигура, с бледным лицом и безднами тёмных глаз, приводит к кульминации страха. Валак использует образы умерших, вызывает голоса близких людей и создаёт визуальные галлюцинации, пытаясь вывести каждого на слабое место. Для Ирэн это означает борьбу с чувством вины и сомнения в своём призвании, для Мориса — со страхом потерять тех, кого он любит, а для отца Бёрка — проверку веры. Демон оказывается не просто существом силы, а искусным психологом: он подчиняет волю своих жертв через видения и обещания, предлагая то, чего им больше всего не хватает, чтобы затем жестоко отобрать это обратно. Фильм тщательно прорабатывает эти психологические манипуляции, делая хоррор не только внешним, но и внутренним.

Кульминация наступает, когда герои понимают, что дверь, через которую демон стремится выйти, была открыта намеренно. Становится ясно, что среди монахов существовал карательный культ, который, нарушив изначальные правила, вступил в контакт с Валаком, пытаясь использовать его силу, но в итоге оказался порабощён. Символическое значение древней двери усиливается тем, что она является одновременно и дверью к свободе, и наказанием: закрыв её, монахи пытались защитить мир, открыв — обрекли всё вокруг. В финальной конфронтации герои пытаются повторить обряд и закрыть проход, но демон срывает их планы, сеет хаос и убивает нескольких центральных персонажей. Жертвенность становится неизбежной: кто-то должен остаться, чтобы держать замок, или понести последствия провала.

Финал фильма трагичен и одновременно даёт мост к остальной франшизе. Не буду касаться только внешних деталей, но итог таков: аббатство рушится, скрепы, держащие запечатанный рой зла, нарушены, и часть героев гибнет. Ирэн, пережившая ключевые испытания, узнаёт правду о своей силе и призвании, но также и о цене, которую придётся заплатить за то, чтобы зло было остановлено. Морис, чья роль в фильме выходит за рамки простого компаньона, получает судьбоносные последствия от столкновения с демоном, что служит связующим звеном к его дальнейшему появлению в других фильмах вселенной. Сам образ Валак остаётся не только визуальным кошмаром, но и сюжетом, который оправдывает своё существование: демон получает более богатую мифологию, объясняющую, почему именно в облике монахини он смог так эффективно сеять ужас среди верующих и неверующих.

Картина насыщена религиозной символикой и мотивами искупления, сомнения и веры. Образ монахини в исполнении демона отсылает к искаженному спасению: то, что должно утешать и вести к Богу, превращено в орудие страха. Это создаёт дополнительную тревогу для зрителя, потому что храмовые атрибуты и привычные обряды, которые должны быть защитой, оказываются средоточием угрозы. Режиссёр мастерски парирует ожидания: сцены, где персонажи молятся или используют святые предметы, часто заканчиваются не светом, а новыми кошмарами. Этот контраст делает фильм глубже, чем просто серия пугающих эпизодов: он превращает религиозную атрибутику в поле боя между добром и злом.

Связь «Проклятия монахини» с «Заклятием» и другими картинами франшизы важна с точки зрения построения вселенной. Фильм объясняет происхождение одного из самых запоминающихся демонов серии и мотивирует последующие встречи с этой сущностью в других лентах. Некоторые финальные кадры и сюжетные ходы прямо указывают на то, как оставшиеся после событий элементы зла начинают своё дальнейшее распространение в мире, что усиливает чувство надвигающейся угрозы вне рамок одного аббатства. Для зрителей, знакомых с другими фильмами вселенной, такие отсылки деликатно раскрывают причинно-следственные связи и дают эмоциональную отдачу: узнавание образа Валак и его манеры прибавляет значимости сценам, где он появляется снова.

В эмоциональном плане фильм оставляет смешанные чувства: эстетически выполненные сцены и несколько ярких актёрских работ соседствуют с предсказуемыми ходами жанра и необходимостью соответствовать формату крупного франчайза. При этом «Проклятие монахини» удачно эксплуатирует основную идею — страх через искажение священного. Для тех, кто ищет в хоррорах не только визуальные пугающие моменты, но и атмосферную проработку мифа, фильм предлагает достаточно материала: история аббатства, мотивы запечатывания и разрушения ритуалов, а также персональные трагедии героев складываются в цельную картину, где каждый шаг к разгадке сопровождается ужасом и потерями. Спойлеры о финале означают, что герои платят цену за попытку остановить зло: не все выживают, и многим придётся жить с последствиями и памятью о том, что тьма была освободена, хотя и частично сдержана.

В итоге «Проклятие монахини» является ключевым элементом вселенной «Заклятия»: фильм подробно показывает, как и почему появился один из самых устрашающих образов франшизы, создаёт драматические биографии героев, соединяет религиозную символику с психологическим хоррором и оставляет за собой открытые линии, которые оживляют последующие истории. Для поклонников серии спойлеры дают полноту картины — от момента самоубийства в монастыре до последней схватки с демоном — и объясняют, почему Валак стал тем, кем он является в последующих фильмах.

Фильм «Проклятие монахини» - Создание и за кулисами

Создание фильма «Проклятие монахини» — это многослойный процесс, в котором пересеклись идея, кинематографические традиции ужасов, коммерческий расчет и художественные амбиции. За кулисами рождается не просто хоррор-история о сверхъестественном зле, но и сложная система творческих решений: от выбора сценариста и режиссера до разработки костюмов, грима и звукового оформления. Каждая деталь вносит вклад в ощущение тревоги и безысходности, которое зрители воспринимают как органичную часть фильма. В этой статье подробно рассматривается путь фильма от первоначального замысла до выхода в прокат, с акцентом на ключевые этапы производства, технические решения и творческие стратегии, которые формируют визуальный и эмоциональный язык картины.

Создание фильма «Проклятие монахини» — это многослойный процесс, в котором пересеклись идея, кинематографические традиции ужасов, коммерческий расчет и художественные амбиции. За кулисами рождается не просто хоррор-история о сверхъестественном зле, но и сложная система творческих решений: от выбора сценариста и режиссера до разработки костюмов, грима и звукового оформления. Каждая деталь вносит вклад в ощущение тревоги и безысходности, которое зрители воспринимают как органичную часть фильма. В этой статье подробно рассматривается путь фильма от первоначального замысла до выхода в прокат, с акцентом на ключевые этапы производства, технические решения и творческие стратегии, которые формируют визуальный и эмоциональный язык картины.

Работа над сценарием начинается с поиска той одной идеи, которая способна подарить жанру новое прочтение. Для «Проклятия монахини» отправной точкой стали традиции готического хоррора, мотивы религиозного страха и мистических интерпретаций зла. Сценаристы тщательно исследовали исторический контекст монастырской жизни, церковных ритуалов и мифов о демонических сущностях, чтобы построить правдоподобную, но в то же время пугающую мифологию. Важной задачей было выдержать баланс между плотной сюжетной канвой и открытой символикой: страх не должен был превращаться в простую механическую реакцию, а должен оставаться тонкой игрой светотени и символов. Сценарий прошел несколько переработок, в которых менялись акценты на мотивах вины, искупления и религиозной догмы; каждая редакция стремилась усилить психологическое давление на героя и усилить зрительный ряд через сжатие и концентрацию ключевых сцен.

Выбор режиссера стал критическим моментом. Режиссер должен был уметь работать с атмосферой, создавать длительные, напряженные сцены и управлять ритмом страха. В режиссерской интерпретации решается, каким будет визуальный язык фильма: стиль операторской работы, темп монтажа, эстетика декораций и работа со звуком. Режиссер совместно с оператором разрабатывает план визуальных решений: какие ракурсы помогут усилить чувство клаустрофобии, где использовать широкие планы для показа пустоты и одиночества, а где приближать камеру для создания интимного дискомфорта. От этих решений зависит, насколько пугающей окажется каждая сцена, и насколько глубоко зритель погрузится в мир фильма.

Подбор актерского состава часто проходит через поиск лиц, способных не только сыграть роль, но и вжиться в атмосферу страха, выдержать психологическое напряжение съемочных дней и работать в условиях интенсивного грима и сложных реквизитов. Главные роли в «Проклятии монахини» требуют сочетания драматической игры и физической гибкости: актерам приходится взаимодействовать с тяжелыми историческими костюмами, ограничивающими движения, а также с элементами спецэффектов и трюками. Подготовка включала не только репетиции текстов, но и работу с постановщиком трюков, тренировки по передаче эмоций при минимальных движениях лица и тела, а также проработку сцен взаимодействия с невидимыми на съемочной площадке объектами—частый прием в хоррор-кинематографе для создания правдоподобного контакта с «сверхъестественным».

Локации играют ключевую роль в создании готической атмосферы. Для «Проклятия монахини» были отобраны архитектурно богатые, мрачные интерьеры, где старость зданий и их история сами по себе становятся элементом хоррора. Натуральные локации дополняют реквизит и служат источником идей для операторской работы: сквозь узкие окна проникает холодный свет, коридоры кажутся бесконечными, а своды создают эхо, которое режиссер использует как звуковой инструмент. В тех случаях, когда натурные съемки невозможны, команда воспроизводит элементы интерьера в павильоне, уделяя особое внимание фактуре стен, степени разрушения и нюансам освещения, чтобы разница между реальностью и декорацией была невидима для зрителя.

Работа художника по костюмам и гримера направлена на создание узнаваемого силуэта и визуального кода персонажа. Монашеские одеяния выглядят не просто как историческая реконструкция, а как носитель истории, печати времени и, возможно, искаженной святости. Материалы, загрязнения и следы износа — все это сознательно используется для усиления эмоционального влияния. Грим отвечает за физическое воплощение внутренней трансформации: бледность, глубокие тени вокруг глаз, следы истощения и иной, более зловещий облик, когда персонаж поддается темной силе. При работе со специальными эффектами гримеры и команда визуальных эффектов тесно сотрудничают, чтобы сочетать практические решения и цифровую обработку, создавая устойчивый и верящий образ, который выдерживает близкие планы.

Операторская работа в хорроре стремится к созданию визуального напряжения посредством света и композиции. Часто используются контрастные схемы освещения, контровой свет для создания силуэтов и длинные тени, играющие роль дополнительного персонажа. Камера может работать медленно, словно следуя за героем, или резко переключаться, чтобы застать его в момент неожиданности. Выбор оптики и цветовой гаммы также важен: теплые, почти золотистые тона в некоторых сценах смешиваются с холодными, почти синеватыми оттенками в момент нарастания угрозы, создавая визуальный дискомфорт, который усиливает эмоциональный эффект. Кроме того, использование ручных камер в ограниченных пространствах добавляет документальности и реальности происходящему.

Звук — один из главных инструментов в арсенале хоррора. За кулисами создается уникальная звуковая палитра: шепот, скрипы, отдаленные голоса, подпрыгивающие гармоники, не всегда распознаваемые как конкретные источники. Звуковой дизайн работает не только на создание пугающих эффектов, но и на формирование пространства: эхо, реверберация, направление звука позволяют зрителю чувствовать себя внутри сцены. Музыкальное сопровождение, от минималистичных инструментальных мотивов до густых, дроновых текстур, усиливает тревогу, создавая постоянное субтильное давление. Монтаж музыки и звуковых эффектов происходит в тесной связке с монтажом изображения, чтобы ритм фильма оставался согласованным и не терял нужную плотность.

Спецэффекты в «Проклятии монахини» сочетают практические приемы с цифровой постобработкой. Практический грим, аниматроника и механические устройства используются для создания физических взаимодействий актеров с потусторонними явлениями, что делает сцену более правдоподобной. Цифровая коррекция дополняет, но не заменяет практику: она добавляет дополнительные детали, усиливает атмосферу и делает иллюзии бесшовными. Важной задачей является сохранение текстуры и физичности объектов при цифровом вмешательстве, чтобы зритель не усомнился в реальности происходящего.

Процесс монтажа и цветокоррекции доводит картину до финального состояния. Монтажер работает над тем, чтобы ритм истории держал напряжение, распределяя минуты тишины и внезапных всплесков страха. Работа со временем сцены и с паузами — это искусство, в котором каждая секунда на вес золота. Цветокоррекция окончательно задает тональность фильма: усиление холодных оттенков там, где нужен страх, и приглушение цветовых акцентов в моменты отчаяния. Постобработка звука, добавление атмосферных слоев, финальное сведение и мастеринг создают звуковое полотно, которое становится таким же важным, как и визуальная составляющая.

Рекламная кампания и маркетинг фильма также требуют творческого подхода. Трейлеры и постеры должны заинтриговать, не раскрывая ключевых поворотных моментов. Часто используются загадочные образы и монтаж, которые передают атмосферу и обещают зрителю эмоциональный опыт. На промо-туре ключевые участники команды рассказывают о своих задачах, но при этом тщательно ограждают спойлеры и мистификации, поддерживая интерес публики. Премьера и первые отзывы критиков в значительной степени формируют судьбу картины в прокате, поэтому работа маркетологов направлена на максимизацию любопытства и создание устойчивого образа фильма в информационном поле.

Наконец, наследие фильма складывается не только из кассовых показателей, но и из влияния на жанр и отклика аудитории. «Проклятие монахини» становится частью более широкой дискуссии о религиозном хорроре, эстетике страха и возрождении классических мотиваций в современном кинематографе. За кулисами эта картина — пример того, как тщательная подготовка, внимание к деталям и сотрудничество различных ремесленников кино создают единое целое, способное воздействовать на зрителя на самых разных уровнях. Именно сочетание сценарной работы, режиссерского видения, актерской игры, операторской эстетики, звука и спецэффектов превращает идею в фильм, который продолжает жить в сознании зрителей задолго после затемнения титров.

Интересные детали съёмочного процесса фильма «Проклятие монахини»

Съёмочный процесс фильма «Проклятие монахини» сочетал классические приёмы хоррора с современными техническими решениями, что позволило создать уникальную визуальную и звуковую атмосферу. Режиссёр Корин Харди, работая в рамках уже существующей вселенной «Заклятия», стремился выстроить не просто пугающие сцены, но и последовательную кинематографическую логику, где каждая деталь декора, каждый ход камеры и каждая нота партитуры усиливают ощущение надвигающейся угрозы. На площадке это ощущение трансформировалось в точную и иногда очень нетипичную работу между художниками, операторами, актёрами и специализированными командами по спецэффектам.

Съёмочный процесс фильма «Проклятие монахини» сочетал классические приёмы хоррора с современными техническими решениями, что позволило создать уникальную визуальную и звуковую атмосферу. Режиссёр Корин Харди, работая в рамках уже существующей вселенной «Заклятия», стремился выстроить не просто пугающие сцены, но и последовательную кинематографическую логику, где каждая деталь декора, каждый ход камеры и каждая нота партитуры усиливают ощущение надвигающейся угрозы. На площадке это ощущение трансформировалось в точную и иногда очень нетипичную работу между художниками, операторами, актёрами и специализированными командами по спецэффектам.

Одной из ключевых задач была работа с пространством монастыря — оно становилось не только фоном, но практически третьим действующим лицом. Команда художников по постановке уделяла огромное внимание масштабу и текстуре помещений: грубая штукатурка стен, следы времени, трещины в камне и потёки влаги на деревянных балках создавали иллюзию долгой истории. Декораторы отрабатывали расположение крестов, подсвечников и религиозной утвари так, чтобы каждый объект мог служить средством напряжения в кадре — бросать тени, становиться опорой для световых контрастов или элементом, внезапно появляющимся в поле зрения зрителя. Часто небольшие детали, заметные на экране лишь на долю секунды, разрабатывались отдельно, потому что именно они оказались эффективными в создании пугающих моментов.

Грим и костюмы сыграли огромную роль в формировании образа монашки, превратившегося в иконографический образ страха. Создание её внешности требовало тонкого баланса между каноническими деталями монашеской одежды и намеренным искажением — швами, пятнами и неестественными пропорциями, которые выглядели так, будто зло проникло в священные одежды. Гримёры использовали сочетание практической косметики и частичных протезов, чтобы обеспечить актрисе мобильность и выразительность при сохранении пугающего силуэта. Особенное внимание уделялось глазам и рту, потому что именно взгляд и артикуляция чаще всего становятся приёмами эмоционального давления в кадре: тонкие контактные линзы и точечные артикуляции грима усиливали ощущение нечеловеческой присущности в образе.

Операторская работа выстроена вокруг баланса между статичными композициями, которые подчёркивают готическую архитектуру, и динамическими движениями камеры, которые втягивают зрителя в страх. Решение часто использовать низкую точку съёмки и слегка искажающие объективы позволило визуально увеличить интерьеры и сделать фигуры персонажей более доминантными на экране. В то же время ручная съёмка в тесных коридорах создаёт ощущение погружения и неустойчивости, что особенно эффективно в стрессовых эпизодах. Оператор и команда света играли с тенями, открывая пространства лишь фрагментарно, чтобы зритель постоянно испытывал неуверенность в том, что скрывается за углом. Схема освещения комбинировала мягкий рассеянный свет и резкие контровые источники, что помогало формировать слоистую текстуру кадра и создавать тревожную игру светотени.

Команда по спецэффектам сочетала практику и цифровые методы, предпочитая, когда это возможно, реальные объекты и механизмы. Практические эффекты, такие как движение строений, падающие элементы декора или эффекты с водой и дымом, сделали сцены более осязаемыми. В тех моментах, где требовалось кардинальное искажение пространства или трансформация образа — например, внезапные метаморфозы внешности — подключалась цифровая графика. Такое сочетание позволяло сохранить органику происходящего и при этом обеспечить фантастические элементы, которые было бы трудно передать только с помощью практики. Монтаж и постобработка работали рука об руку с эффектами, чтобы каждый момент, где зрителю следует «поверить» в происходящее, был подготовлен ритмически и эмоционально — резкие сдвиги в кадре, длительные нарастающие паузы и оптимальное распределение визуальных и звуковых акцентов.

Звук и музыка в фильме занимали не менее важное место, чем визуальная составляющая. Саунд-дизайнеры работали с диапазоном от едва различимых шепотов до оглушительных звуковых «ударов», которые схлопывались в нужных моментах для ударного эффекта. Музыкальная партитура, выполненная композитором, усиливала религиозные и готические мотивы, опираясь на органные и струнные гармонии, но при этом внедряя современные неприятные текстуры. На съёмочной площадке звукорежиссёры фиксировали множество запланированных и спонтанных звуков, которые затем служили материалом для создания плотного звукового ландшафта в постпродакшне. Часто лучше всего работали те сочетания, где визуальная тишина сопровождалась напряжённым, но минималистичным саунд-дизайном.

Работа с актёрами требовала комплексной подготовки: актрисы, вовлечённые в эмоционально и физически сложные сцены, проходили репетиции, работали с постановщиками трюков и психологами. В сценах с интенсивным взаимодействием с декорациями или спецэффектами репетиции были особо важны, потому что синхронизация движений актёров с механизмами и пиротехникой должна была быть точной до секунды. Многие пугающие сцены были продуманы с возможностью импровизации, и режиссёр поощрял актёров привносить собственные реактивы и нюансы, чтобы усилить правдоподобность эмоциональных состояний. Это давало материал режиссёру и монтажёру для поиска наиболее органичных и страшных вариантов сцен.

Локации и климат создали собственные испытания. Съёмки в старинных помещениях требовали бережного обращения с архитектурой: команды работали в условиях ограниченного пространства, продумывая перемещение оборудования и маршруты эвакуации. Нередко приходилось подстраиваться под погодные условия, потому что дождь, туман и холод усиливали необходимую атмосферу, но создавали риски для техники и комфорта команды. Это привело к тому, что многие ночные сцены снимались в реальном времени, зачастую в несколько смен для сохранения нужного качества освещения и органики действий. Команда расходовала много ресурсов на обеспечение безопасности при работе с мокрыми полами и лестницами, где актёры выполняли динамические трюки.

Работа с религиозной символикой и атмосферными атрибутами требовала консультаций с экспертами. Команда стремилась к уважительному обращению с монументами религии, при этом адаптируя элементы так, чтобы они отвечали задачам жанра. Порой художники и режиссёр сознательно искажали детали, чтобы они воспринимались как знакомые, но слегка «неправильные», тем самым создавая ощущение нарушения священного порядка. Эти решения были результатом диалога между творческой составляющей и тематическими целями картины.

Технические ограничения и бюджетные рамки влияли на творческие решения. Вместо дорогостоящих массовых сцен многие пугающие эпизоды строились вокруг одного-двух персонажей в тесном пространстве, где напряжение создавало эффект масштаба. Такой подход требовал тщательной режиссуры, точности в монтаже и продуманной игре актёров. Иногда лучшие пугающие моменты возникали именно из экономии средств: ограничение пространства и ресурсов сдвигали акцент на психологию и предполагаемость угрозы, что оказывалось куда действеннее, чем демонстрация большого количества эффектов.

Постпродакшн и цветокоррекция доводили визуальную концепцию до окончательной формы. Цветовой градиент, работа с контрастом и оттенками позволили подчёркивать холодную и мрачную палитру монастыря и усиливать природные тона в ключевых эпизодах, где нужно было подчеркнуть живую плоть и сверкание призрачного. Монтажировалая ритмика была выстроена так, чтобы поддерживать баланс между выдержанными, медленными сценами, нагнетающими атмосферу, и внезапными, режущими фрагментами, которые должны были шокировать зрителя.

Наконец, маркетинговая составляющая частично отражала нюансы съёмочного процесса: закулисные кадры, показывающие работу грима и кадры со съёмочной площадки, помогали формировать ожидания аудитории, не раскрывая ключевых сюжетных ходов. Публикация материалов о создании образа монахини и о технике съёмок усиливала интерес к фильму и позволяла зрителям оценить, сколько ручного труда и художественной мысли стоит за тем, что на экране выглядит как мгновенная вспышка ужаса.

В итоге съёмочный процесс «Проклятия монахини» оказался сочетанием тщательной подготовки и готовности к спонтанным, творческим решениям на площадке. Каждая команда — от художников по гриму до звукорежиссёров — работала в тесной связке, чтобы превратить ограниченные ресурсы в атмосферный и визуально цельный продукт. Именно это внимание к деталям и умение сочетать практическое с цифровым сделали фильм ярким примером современной экранизации готического хоррора, где страх создаётся не только кровавыми спецэффектами, но и точным контролем света, тени, звука и пространства.

Режиссёр и Команда, Награды и Признание фильма «Проклятие монахини»

Фильм «Проклятие монахини» (The Nun) занял заметное место в популярной культуре как один из ответвлений так называемой «Вселенной Заклятия» (The Conjuring Universe). За режиссуру картины отвечает Корин Харди, британский режиссёр, известный своим вниманием к визуальному стилю и созданию мрачной, напряжённой атмосферы. Выбор Харди на пост постановщика стал ключевым моментом для придания фильму узнаваемой готической эстетики: его предыдущие работы продемонстрировали умение работать с хоррор-образом и визуальной композицией, что было важно для проекта, в основе которого лежит легенда о демоническом образе монахини — Валаке.

Фильм «Проклятие монахини» (The Nun) занял заметное место в популярной культуре как один из ответвлений так называемой «Вселенной Заклятия» (The Conjuring Universe). За режиссуру картины отвечает Корин Харди, британский режиссёр, известный своим вниманием к визуальному стилю и созданию мрачной, напряжённой атмосферы. Выбор Харди на пост постановщика стал ключевым моментом для придания фильму узнаваемой готической эстетики: его предыдущие работы продемонстрировали умение работать с хоррор-образом и визуальной композицией, что было важно для проекта, в основе которого лежит легенда о демоническом образе монахини — Валаке.

Над сценарием к «Проклятию монахини» работал Гэри Доберман, который уже имел опыт в жанре сверхъестественного хоррора и сотрудничал с продюсером Джеймсом Уаном и студией Warner Bros. Доберман адаптировал идею и мифологию «Вселенной Заклятия» в самостоятельный фильм, стараясь сохранить связующие мотивы франшизы, при этом развивая предысторию одного из самых впечатляющих злодеев вселенной. Продюсерская группа включала Джеймса Уана и Питера Сафрана — имена, которые стали гарантом коммерческого успеха и узнаваемости бренда. Именно их участие обеспечило фильму доступ к уже сформированной аудитории поклонников и позволило выделить проект среди множества релизов жанра.

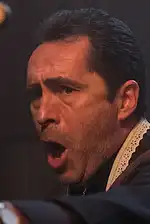

Ключевой актёрский состав был собран так, чтобы внести эмоциональную глубину в хоррор-нарратив. Таисса Фармига, сыгравшая сестру Ирэн, привнесла в образ сочетание уязвимости и настойчивости, что стало важным контрапунктом к демоническому злу. Демьен Бичир исполнил роль отца Бёрка, и его персонаж стал аналитическим и эмпатичным проводником зрителя в расследовании ужаса. Особое внимание критики и зрителей привлёкла Бонни Ааронс в роли монахини-демона Валак. Её внешний образ и мимика сделали Валак одним из самых запоминающихся антагонистов франшизы, а фигура демона быстро обрела собственную культурную жизнь: от рекламных материалов до костюмов на Хэллоуин.

В технической части команда включала специалистов, чей вклад был не менее значим, чем работа режиссёра и актёров. Операторская работа Максима Александра придала фильму характерную визуальную текстуру: тёмная, контрастная палитра, игра с источниками света и тенями создали музейный, почти религиозный калейдоскоп, где архитектура монастыря сама по себе становилась персонажем. Музыкальное сопровождение, созданное Абелем Коржениовским, усилило ощущение трагичности и надвигающейся угрозы, балансируя между тихой мистикой и внезапными вспышками тревоги. Работа художников по постановке, костюмерам и гримёрам позволила довести образ монахини до законченного и пугающего символа, что существенно повлияло на восприятие картины публикой.

Съёмочный процесс проходил в условиях, которые предопределили визуальное решение: локации, близкие к готическому монастырю, исторические интерьеры и мрачные коридоры помогли создать эффект подлинности. Съёмки в Европе, частично в Румынии и других местах с богатой архитектурной историей, позволили убедительно перенести зрителя в период предвоенной Европы конца 1950-х годов, где политика, вера и страхи общества создавали подходящий фон для сверхъестественной угрозы.

Коммерческий успех фильма стал одним из наиболее заметных аспектов признания «Проклятия монахини». При относительно скромном производственном бюджете лента собрала значительную кассу по всему миру, что подтвердило устойчивый интерес аудитории к вселенной «Заклятия» и популярность самого образа Валак. Финансовая отдача позволила студии продолжить развитие спин-оффов и в итоге привести к созданию сиквела «Проклятие монахини II», что можно считать прямым признаком признания со стороны зрителей и индустрии.

Критическое восприятие картины оказалось смешанным, что характерно для многих проектов массового хоррора. Критики часто отмечали сильную визуальную составляющую, мастерство в создании пугающих образов и удачную актёрскую игру, особенно выделяли работу Бонни Ааронс. Вместе с тем сценарные решения и структура повествования вызывали нарекания: некоторые обозреватели указывали на шаблонность сюжетных ходов и чрезмерную зависимость от jump-scare моментов. Тем не менее картина обрела прочную фан-базу, и обсуждение её сильных и слабых сторон способствовало поддержанию интереса к фильму в медийном пространстве.

Признание «Проклятия монахини» проявилось не только в коммерческом успехе и обсуждении критиков. Образ Валак получил самостоятельную жизнь вне рамок одного фильма: он стал визуальным символом франшизы, использованным в мерчендайзе, рекламных кампаниях и фанатских творениях. Появление монахини в маркетинге вызвало массовую узнаваемость, а костюмы и макияж по мотивам Валак стали частым выбором для праздничных переодеваний, что является нетривиальным маркером культурного влияния кинопроекта.

С точки зрения профессионального признания команда «Проклятия монахини» получила ряд отраслевых упоминаний и номинаций в категории технических достижений. Работы гримёров, художников по костюмам и специалистов по визуальным эффектам отмечались в жанровых премиях и фестивалях, где ценятся мастерство создания образа и художественная проработка мира фильма. Музыкальная тема и общий саундтрек также привлекали внимание слушателей и профессионалов, что подтверждает вклад композитора в создание нужной эмоциональной атмосферы. Эти отраслевые оценки, пусть и не всегда получавшие массовое освещение, укрепили репутацию команды как способной создавать визуально эффектные и продаваемые хорроры.

Особое место в истории фильма занял его вклад в развитие Амбиентного хоррора в коммерческом формате. «Проклятие монахини» стало примером того, как качественное визуальное и звуковое оформление может компенсировать некоторые недостатки сюжета и превратить религиозно-мистический мотив в эффективный инструмент пугающего воздействия на массовую аудиторию. Для многих молодых специалистов и студентов кинематографических вузов работа над картиной стала изучаемым кейсом по созданию визуальных образов и организации производственного процесса на стыке коммерции и жанровой экспертизы.

Нельзя обойти вниманием и роль продюсеров во взращивании успеха проекта. Джеймс Уан и Питер Сафран сумели не только объединить сильную команду, но и выстроить маркетинговую стратегию, которая сделала Валак знаком для широкой публики. Их имя и бренд «Вселенной Заклятия» оставили устойчивый след в восприятии фильма: многие зрители пришли в кинотеатр уже с ожиданиями определённого уровня напряжённости и визуального стиля, что во многом обеспечило стартовую аудиторию.

В итоге «Проклятие монахини» заслуженно рассматривается как удачная комбинация режиссёрского видения, актёрского мастерства и слаженной работы технической команды. Признание фильма складывается из нескольких факторов: коммерческий успех, культурный импакт созданного образа, внимание профессиональных сообществ к работе команды и дальнейшее развитие франшизы. Для поклонников жанра и для исследователей современной массовой кинематографии «Проклятие монахини» представляет собой интересный пример того, как хоррор может эволюционировать в рамках франшизы, сочетая старые архетипы и современные производственные решения.

Фильм «Проклятие монахини» - Персонажи и Актёры

Фильм «Проклятие монахини» стал важной вехой во вселенной «Заклятия» благодаря ярким, запоминающимся персонажам и удачному подбору актёров, которые придали этим образам глубину и правдоподобие. Центральная фигура истории — демоническая монахиня, известная поклонникам франшизы как Валак. Её воплощение на экране — одно из самых тревожных и визуально сильных в современной хоррор-культуре. Роль Валак исполнила Бонни Ааронс, актриса, чей внешне простой метод актёрской подачи — минимализм в движениях и выразительный грим — делает образ по-настоящему пугающим. Именно её внешность, мимика и умение держать экранное пространство создали тот самый зловещий иконографический образ, который затем перекочевал в другие фильмы франшизы. Бонни Ааронс не раз отмечалась критиками за способность через малые выразительные средства передать сверхъестественную угрозу, и её Валак стала символом современного кинематографического хоррора.

Фильм «Проклятие монахини» стал важной вехой во вселенной «Заклятия» благодаря ярким, запоминающимся персонажам и удачному подбору актёров, которые придали этим образам глубину и правдоподобие. Центральная фигура истории — демоническая монахиня, известная поклонникам франшизы как Валак. Её воплощение на экране — одно из самых тревожных и визуально сильных в современной хоррор-культуре. Роль Валак исполнила Бонни Ааронс, актриса, чей внешне простой метод актёрской подачи — минимализм в движениях и выразительный грим — делает образ по-настоящему пугающим. Именно её внешность, мимика и умение держать экранное пространство создали тот самый зловещий иконографический образ, который затем перекочевал в другие фильмы франшизы. Бонни Ааронс не раз отмечалась критиками за способность через малые выразительные средства передать сверхъестественную угрозу, и её Валак стала символом современного кинематографического хоррора.

На противоположном полюсе от демонического воплощения стоит герой-исповедник, который становится одним из центральных действующих лиц рассказа. Роль отца Берка, священника и исследователя аномальных явлений, исполнил Демиан Бихир. Его образ силён сочетанием интеллигентности и усталости, характерной для человека, который на протяжении долгого времени сталкивался с тайной зла. Бихир привнёс в героя тонкую эмоциональную гамму: его отец-эксперт одновременно строг и сострадателен, полон сомнений и решимости. Благодаря предыдущему опыту в серьёзных драматических ролях, Бихир органично вписался в атмосферу религиозной драмы с элементами триллера, сумев создать персонажа, который воспринимается как надёжный оплот против хаоса, но при этом уязвим перед лицом сверхъестественного. Эта дуальность делает отца Берка не просто архетипическим «охотником на демонов», а сложной личностью с прошлым и мотивацией.

На противоположном полюсе от демонического воплощения стоит герой-исповедник, который становится одним из центральных действующих лиц рассказа. Роль отца Берка, священника и исследователя аномальных явлений, исполнил Демиан Бихир. Его образ силён сочетанием интеллигентности и усталости, характерной для человека, который на протяжении долгого времени сталкивался с тайной зла. Бихир привнёс в героя тонкую эмоциональную гамму: его отец-эксперт одновременно строг и сострадателен, полон сомнений и решимости. Благодаря предыдущему опыту в серьёзных драматических ролях, Бихир органично вписался в атмосферу религиозной драмы с элементами триллера, сумев создать персонажа, который воспринимается как надёжный оплот против хаоса, но при этом уязвим перед лицом сверхъестественного. Эта дуальность делает отца Берка не просто архетипическим «охотником на демонов», а сложной личностью с прошлым и мотивацией.

Таисса Фармига в роли сестры Ирены стала ещё одним ключевым персонажем фильма. Её героиня отличается искренней верой и внутренней стойкостью, но в то же время она молода и неопытна, что подчеркивает напряжение между невинностью и жестокой реальностью, с которой ей приходится столкнуться. Таисса, уже знакомая зрителям по работам в жанре хоррора и драме, привнесла в роль элементы наивной любознательности и внутренней силы, которые делают сестру Ирэн легко узнаваемой и эмоционально привлекательной. Через её экранную линию проходит тема взросления, испытания веры и личной ответственности. Актриса показывает, как страх и отвага могут сосуществовать, и делает так, чтобы внимание аудитории было сосредоточено не только на пугающих моментах, но и на человеческой составляющей истории.

Таисса Фармига в роли сестры Ирены стала ещё одним ключевым персонажем фильма. Её героиня отличается искренней верой и внутренней стойкостью, но в то же время она молода и неопытна, что подчеркивает напряжение между невинностью и жестокой реальностью, с которой ей приходится столкнуться. Таисса, уже знакомая зрителям по работам в жанре хоррора и драме, привнесла в роль элементы наивной любознательности и внутренней силы, которые делают сестру Ирэн легко узнаваемой и эмоционально привлекательной. Через её экранную линию проходит тема взросления, испытания веры и личной ответственности. Актриса показывает, как страх и отвага могут сосуществовать, и делает так, чтобы внимание аудитории было сосредоточено не только на пугающих моментах, но и на человеческой составляющей истории.

Персонаж Мориса, известного по прозвищу «Фрэнчи», воплотил на экране Йонас Блоке. Его герой — связующее звено между тёмной историей монастыря и миром вне церковных стен. Морис — человеком, выросшим рядом с тайной, он обладает прагматичностью, юмором на грани сарказма и глубинным чувством вины, что делает его образ многогранным. Блоке придал персонажу черты испуганного, но находчивого пережившего, который одновременно вызывает сочувствие и держит на себе ответственность за развитие сюжета. Важен и тот факт, что его герой действует как мост для зрителя: через его глаза раскрываются детали прошлого и настоящего, его реакции помогают аудитории ориентироваться в зале страха и загадок монастыря.

Персонаж Мориса, известного по прозвищу «Фрэнчи», воплотил на экране Йонас Блоке. Его герой — связующее звено между тёмной историей монастыря и миром вне церковных стен. Морис — человеком, выросшим рядом с тайной, он обладает прагматичностью, юмором на грани сарказма и глубинным чувством вины, что делает его образ многогранным. Блоке придал персонажу черты испуганного, но находчивого пережившего, который одновременно вызывает сочувствие и держит на себе ответственность за развитие сюжета. Важен и тот факт, что его герой действует как мост для зрителя: через его глаза раскрываются детали прошлого и настоящего, его реакции помогают аудитории ориентироваться в зале страха и загадок монастыря.

Ингрид Бису в образе сестры Оаны сыграла роль, которая на первый взгляд может показаться второстепенной, но она усиливает общую атмосферу и служит важным эмоциональным резонатором. Её персонаж демонстрирует внутренние конфликты и человеческие слабости, которые легко подпадают под влияние зла. Бису сумела передать постепенное разрушение личности под давлением сверхъестественного, сделав так, чтобы даже краткие сцены оставляли ощущение тревоги и неизбежности.

Ингрид Бису в образе сестры Оаны сыграла роль, которая на первый взгляд может показаться второстепенной, но она усиливает общую атмосферу и служит важным эмоциональным резонатором. Её персонаж демонстрирует внутренние конфликты и человеческие слабости, которые легко подпадают под влияние зла. Бису сумела передать постепенное разрушение личности под давлением сверхъестественного, сделав так, чтобы даже краткие сцены оставляли ощущение тревоги и неизбежности.

Не менее значимую роль в формировании общей динамики фильма сыграли второстепенные персонажи монастыря — монахини и служители, чьи судьбы переплетаются с историей проклятия. Хотя многие из этих ролей исполнены актёрами без большого экранного времени, их участие подкрепляет реализм окружения, делает его плотным и правдоподобным: звучат привычные фразы, видны усталые взгляды, прослеживается корпоративная структура религиозного сообщества. Каждая мелочь в поведении и диалогах способствует созданию общей гротескной и гнетущей атмосферы, без которой хоррор перестал бы быть убедительным.

Не менее значимую роль в формировании общей динамики фильма сыграли второстепенные персонажи монастыря — монахини и служители, чьи судьбы переплетаются с историей проклятия. Хотя многие из этих ролей исполнены актёрами без большого экранного времени, их участие подкрепляет реализм окружения, делает его плотным и правдоподобным: звучат привычные фразы, видны усталые взгляды, прослеживается корпоративная структура религиозного сообщества. Каждая мелочь в поведении и диалогах способствует созданию общей гротескной и гнетущей атмосферы, без которой хоррор перестал бы быть убедительным.

Кастинг фильма заслуживает отдельного внимания: продюсерам удалось найти баланс между именитыми артистами, которые приносят узнаваемость и профессионализм, и талантливыми исполнителями, способными создать новые, неожиданные образы. Выбор Бонни Ааронс на роль демона оказался стратегическим: её внешность и умение работать с минимальными выразительными средствами сделали Валак одним из наиболее узнаваемых антагонистов франшизы. В то же время приглашение к сотрудничеству актёров вроде Демиана Бихира придало картине драматическую основу, избавив её от легковесности, присущей многим современным хоррорам. Сочетание молодого поколения исполнителей и опытных артистов обеспечило фильму необходимую эмоциональную палитру и позволило создать историю, в которой страх всегда связан с человеческими судьбами.

Характеры персонажей тщательно прописаны сценаристами так, чтобы их действия имели мотивацию и внутреннюю логику. Сестра Ирена не совершает героических поступков ради эффектности, её решения проистекают из веры и желания защитить других. Отец Берк руководствуется сочетанием религиозного долга и научной любознательности, что делает его персонажа не идеальным, а живым. Морис как переживший человек в своей прагматичности таит эмоции, которые раскрываются в ключевых сценах, усиливая драматическое напряжение.