Фильм «Проклятие плачущей» (2019) - Про Что Фильм

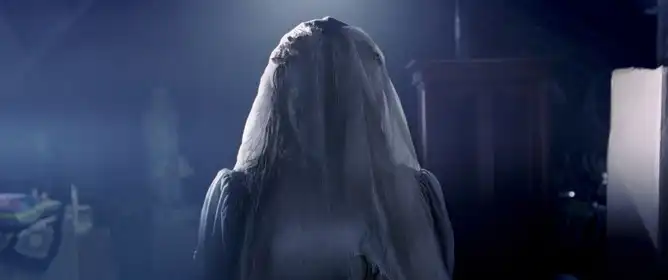

«Проклятие плачущей» (The Curse of La Llorona) — это современная интерпретация древней латиноамериканской легенды о печальной духе женщины, прозванной Плачущей. В основе сюжета лежит миф о матери, которая утопила своих детей и была обречена на вечные слёзы и страдания; её дух возвращается, чтобы забрать чужих детей в попытке загладить свою вину. Фильм переносит эту народную легенду в реальность, где хрупкая грань между бытовой трагедией и сверхъестественным ужасом размывается, а обычная семья оказывается в эпицентре древнего проклятия.

«Проклятие плачущей» (The Curse of La Llorona) — это современная интерпретация древней латиноамериканской легенды о печальной духе женщины, прозванной Плачущей. В основе сюжета лежит миф о матери, которая утопила своих детей и была обречена на вечные слёзы и страдания; её дух возвращается, чтобы забрать чужих детей в попытке загладить свою вину. Фильм переносит эту народную легенду в реальность, где хрупкая грань между бытовой трагедией и сверхъестественным ужасом размывается, а обычная семья оказывается в эпицентре древнего проклятия.

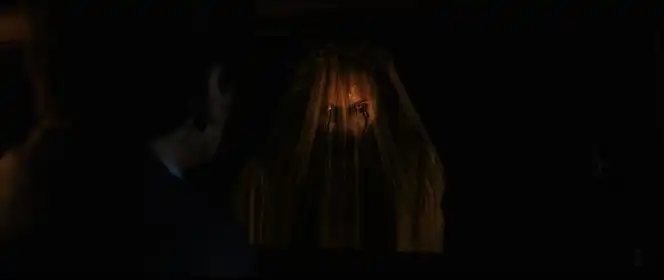

Главная линия повествования сосредоточена вокруг женщины, чья мирная жизнь рушится после того, как она вмешивается в судьбу семьи, подвергшейся угрозе. В фильме показана динамика страха, растущего от небольших, на первый взгляд, странностей — плач на пустом месте, мокрые следы, пропавшие предметы — к ужасу полного вторжения сверхъестественного существа в дом и в сознание героев. Режиссёр строит напряжение не на бесконечных прыжках, а на постепенном и неумолимом нарастании ощущений безысходности: дух Плачущей не просто пугает, он подрывает чувство безопасности, заставляя сомневаться во всём, что кажется важным и родным.

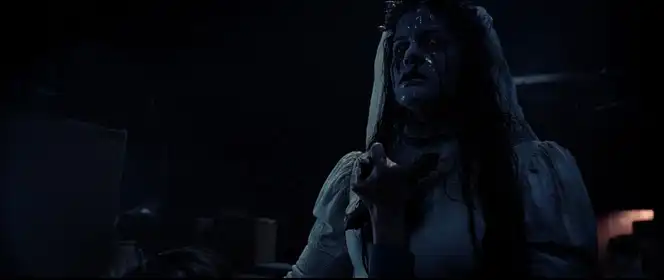

Одной из центральных тем фильма становится материнство и вина. Плачущая — это одновременно монстр и символ трагедии матери, лишённой детей. Её мотивы в фильме не редуцированы до чистого зла: перед зрителем раскрываются мотивы отчаяния и ритуальной жажды восстановления утраченного. Герои, сталкиваясь с этой сущностью, вынуждены осознать собственную уязвимость и ответственность. Для некоторых персонажей это путь к искуплению, для других — путь к трагедии. Фильм использует архетип матери таким образом, чтобы вызвать у зрителя не только страх, но и жалость, а также размышления о том, как травма прошлого может преследовать настоящее.

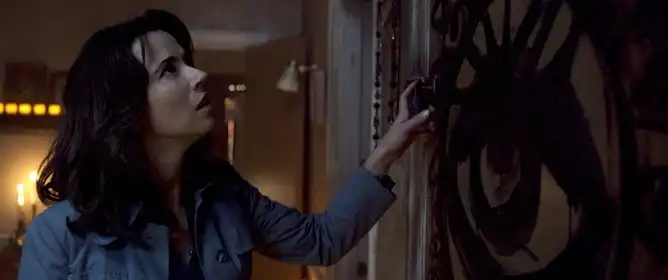

Сюжет развивается на стыке семейной драмы и экзорцистского триллера. В центре — женщина, чья работа и личная жизнь связаны с детьми, и именно через её профессиональную роль фильм исследует тему доверия и уязвимости. Её попытки защитить чужих детей оказываются тщетными перед лицом древнего проклятия, и это вызывает конфликт между рациональным пониманием ситуации и необходимостью прибегнуть к религиозным или магическим методам. В фильме присутствуют элементы католической символики: свечи, молитвы, кресты и ритуалы, которые противопоставлены народным верованиям о духе, не вписанном в официальную религию, но обладающем собственной логикой и правилами. Это создаёт напряжение между институциональной верой и локальными, фольклорными представлениями о сверхъестественном.

Повествование сопровождается рядом ключевых сцен, которые формируют канву истории: первые признаки преследования проявляются через слабые намёки и необъяснимые происшествия; затем конфликт развивается через похищение или угрозу похищения ребёнка; далее герои обращаются за помощью к священнику или человеку, знакомому с обрядовыми практиками; кульминация заключается в рискованном ритуале или жертве, направленной на прекращение проклятия. В фильме эти этапы поданы с акустическим и визуальным акцентом: звук играет важную роль, будь то шёпот, плач, или тягучая тишина, которая предвещает беду. Визуальный ряд использует затемнение, отражения в воде и зеркалах, а также кадры ночной Лос-Анджелеса, чтобы усилить ощущение, что проклятие распространяется не только в пределах частного дома, но и по городу, касаясь судеб многих семей.

Не менее важна в картине атмосфера и стилистика. Режиссёр стремится создать густой, давящий мир, где прошлое не отпускает настоящее. Мрачная, влажная эстетика, скользящая между бытовой обыденностью и кошмаром, делает образ Плачущей особенно зловещим. В фильме часто используются приёмы, которые работают на подсознание: предметы смещены по чуть-чуть, привычные вещи выглядят не так, как должны; это порождает эффект тревожного диссонанса, когда дом, который раньше был убежищем, становится ловушкой. Музыкальное сопровождение усиливает клиническое ощущение надвигающейся опасности, а звуковые эффекты с плачем и шепотом погружают зрителя в эмоционально насыщенную среду.

Следует отметить и социальный контекст. Фольклор о плачущей женщине имеет глубокие корни в латиноамериканской культуре, и фильм, используя эту легенду, сталкивает американскую повседневность с мифологическим прошлым, которое продолжает жить в городских кварталах, передаваясь из поколения в поколение. Через диалоги и поведение персонажей проявляется культурное напряжение: старые ритуалы и рассказы о покойной матери соседствуют с прагматичным подходом социальной службы и современной медициной. Это столкновение мировоззрений создаёт дополнительный слой интерпретаций, позволяя зрителю задуматься о том, как мы реагируем на наследие коллективной травмы и какими способами пытаемся защитить детей в условиях, где рациональные методы нередко оказываются бессильны.

Повествование не ограничивается лишь внешней конфронтацией с духом; оно также исследует внутренние демоны персонажей. В фильме показано, как страх и вина трансформируют поведение героев, заставляя их принимать решения, которые кажутся логичными в моменты паники, но приводят к трагическим последствиям. Психологизм проявляется в том, что герои не всегда могут понять, где заканчивается их собственная вина и начинается воздействие Плачущей. Это делает финал фильма эмоционально насыщенным: исход события зависит не только от силы ритуалов и религиозных практик, но и от внутренней готовности персонажей признать свои ошибки и сделать выбор, требующий жертвы.

Фильм также опирается на проверенные клише жанра, но делает это с акцентом на культурной специфике легенды. В отличие от многих стандартных хорроров, где пугают главным образом визуальными шоками, «Проклятие плачущей» строит страх вокруг ощущений утраты и беспомощности. Это делает картину более устойчивой в памяти зрителя: она заставляет думать о детях, о материнской ответственности, о тех сторонах общества, которые остаются невидимыми до момента катастрофы. Для поклонников жанра фильм предлагает не только острые ощущения, но и повод для размышлений о природе зла и способах с ним бороться в мире, где легенды всё ещё живут.

В финальной части повествования зритель получает ответ на ключевой вопрос: можно ли остановить проклятие и что за это придётся заплатить. Концовка сочетает элементы мистики и личной расплаты, показывая, что победа над древним духом возможна, но часто достигается ценой глубоких потерь или изменения мировоззрения героев. В фильме акцент делается не на тривиальной победе, а на понимании причин проклятия и принятии ответственности за спасение детей. Это придаёт завершающим сценам эмоциональную глубину и оставляет пространство для интерпретации и последующих обсуждений.

Таким образом, «Проклятие плачущей» (2019) — это фильм о древнем мифе, перенесённом в современную реальность, о материнской утрате и искуплении, о столкновении фольклора и институциональной веры. Это история, в которой страх порождается не только демоном, но и человеческими слабостями, и где спасение возможно через признание своих ошибок и готовность к самопожертвованию. Фильм остаётся значимым примером того, как народная легенда может обрести новую жизнь в кинематографе, обогатив традиционный хоррор культурными и психологическими смыслами.

Главная Идея и Послание Фильма «Проклятие плачущей»

Фильм «Проклятие плачущей» — не просто история о сверхъестественном явлении и пугающих образах. В его основе заложена многослойная идея, которая работает на уровне символов, эмоций и социокультурной критики. Главной нитью повествования проходит тема незаживающей травмы, которая трансформируется в коллективный страх и разрушительное проклятие. Плачущая фигура становится не столько источником шаблонного ужаса, сколько метафорой для неразрешённых конфликтов, молчаливой вины и потерянной памяти общества или отдельного человека. Фильм предлагает зрителю пройти через страх к осознанию: подлинный ужас кроется в отказе услышать и понять.

Фильм «Проклятие плачущей» — не просто история о сверхъестественном явлении и пугающих образах. В его основе заложена многослойная идея, которая работает на уровне символов, эмоций и социокультурной критики. Главной нитью повествования проходит тема незаживающей травмы, которая трансформируется в коллективный страх и разрушительное проклятие. Плачущая фигура становится не столько источником шаблонного ужаса, сколько метафорой для неразрешённых конфликтов, молчаливой вины и потерянной памяти общества или отдельного человека. Фильм предлагает зрителю пройти через страх к осознанию: подлинный ужас кроется в отказе услышать и понять.

Послание картины адресовано не только любителям жанра хоррор. Оно затрагивает универсальные человеческие переживания: утрату, одиночество, несправедливость и попытки исправить прошлое. Плач, которым пронизано киноповествование, выступает как язык, через который жертва пытается быть услышанной. Когда это общение блокируется — будь то страх, стыд, общественное неприятие или намеренное сокрытие правды — эмоция возвращается в форме разрушительной силы. Таким образом фильм показывает, что отрицание травмы и сокрытие истины порождают более страшные последствия, чем сама трагедия.

В центре истории находится образ женщины, чья печаль и боль выходят за рамки личной трагедии и становятся коллективным проклятием. Этот персонаж может интерпретироваться как олицетворение подавленных голосов: женщин, чьи страдания исторически не воспринимались всерьёз; семейных тайн, которые поколения предпочитали не обсуждать; или же целого сообщества, не сумевшего предотвратить трагедию. Герой фильма, сталкиваясь с проявлением проклятия, вынужден пройти через процесс осознания и искупления. Психологическая динамика такого путешествия важна: первый этап — страх и отрицание; второй — расследование и сопереживание; третий — признание и попытка примирения. Фильм структурирован так, чтобы зритель почувствовал этот путь, пережил сомнения и внутренние изменения вместе с героями.

Ключевое послание картины связано с идеей ответственности и сопричастности. Проклятие здесь не абстрактно нависшее зло, а результат цепочки человеческих решений и бездействия. Когда общество закрывает глаза на страдание другого, оно становится соучастником. Важная моральная нота фильма заключается в том, что освобождение возможно только через признание вины, через открытый диалог и через действия, направленные на восстановление справедливости. Это не обязательно материальная компенсация; часто речь идёт о признании боли, о публичном рассказе и о признании пережитого. Только таким образом можно переломить цикл мести и разрушения.

Эстетические средства фильма служат усилению этой идеи. Визуальный ряд использует контраст между тишиной и звуковыми взрывами эмоций, длительными статичными кадрами и внезапными вспышками тревожных образов. Кинематографическая композиция направлена на то, чтобы зритель чувствовал отстранённость, затем — постепенно погружался в пространство эмоций. Свет и тени, холодные тона и редкие, но яркие пятна цвета создают ощущение памяти, которая выцветает и фрагментируется, но при этом всё ещё оставляет болезненные очертания. Звуковой дизайн, где главную роль играют не столько хоррор-эффекты, сколько звук плача и шёпота, подсказывает идею: голос — центральный инструмент понимания; когда голос заглушен, остаётся только эхо и шёпот преследования.

Символизм фильма разнообразен и многозначен. Плачущая может быть одновременно матерью, женщиной в ожидании и потерянной душой, что позволяет рассматривать её судьбу под разными углами: семейным, гендерным, культурным. Мотив воды, часто сопровождающий появление проклятия, напоминает о очищении, но и о погружении в глубины памяти; зеркала выступают как поверхность, где отражается несогласованность между правдой и изображением. Предметы повседневности, оставшиеся после трагедии, становятся хранителями истории; они напоминают, что память сохраняется в материальном мире, и отказ от неё равен забвению, которое питают страх и мстительность.

Фильм также внимательно работает с темой передачи эмоций между поколениями. Проклятие, как метафора передачи травмы, показывает, что необработанные переживания родителей, семейные табу и неразрешённые конфликты могут передаваться детям в виде страхов, неуверенности и повторяющихся паттернов поведения. Это подчёркивает необходимость системной работы с историей семьи и общества, чтобы прервать передачу боли. Картина предлагает мысль, что воспоминания не исчезают со временем, если они не были осмыслены; наоборот, они могут мутировать в более опасные формы.

Нарратив фильма тонко балансирует между моральной неоднозначностью и поиском справедливости. В этом нет чёткой dichotomy черного и белого — зло не всегда очерчено, а жертва не всегда чиста. Такой подход усиливает правдоподобие и эмоциональную глубину: зритель вынужден не только бояться, но и задавать себе вопросы о собственной позиции, о возможной соучастии в несправедливости, о том, насколько он готов выслушать и помочь. Это интеллектуальная работа, которая делает фильм не только развлекательным, но и нравственно стимулирующим.

Особое место в передаче идеи занимает финал. Без простого решения и хэппи-энда фильм оставляет простор для рефлексии: освобождение от проклятия требует не магического акта, а сложного процесса признания, диалога и изменений в поведении. Финал может быть символическим: не окончательное уничтожение зла, а начало исцеления. Такой выбор режиссёра направлен на то, чтобы зритель задумался о реальных механизмах преодоления травмы в жизни. Это послание о том, что искупление возможно, но оно требует смелости, активности и готовности менять устоявшиеся модели взаимодействия.

Важным аспектом, усиливающим послание, является репрезентация женского опыта. Если «Проклятие плачущей» поместить в контекст общества, где женские голоса часто заглушаются, фильм становится сильным комментарием о системном насилии и неполноте правосудия. Плачющая не только просит о возмещении потерь; она требует признания, что её страдание важно. В этом смысле фильм поддерживает идею о необходимости слышать уязвимые голоса и перестроить институции, которые игнорируют или умаляют чужую боль.

Наконец, эмоциональный резонанс картины служит катарсисом для зрителя. Страх, вызванный образами, преобразуется в эмоциональное очищение, когда понимание приходит вместе с сопереживанием. Фильм работает как приглашение к эмпатии: чтобы победить своих внутренних чудовищ, человек должен научиться слышать плачущую фигуру внутри себя и за её пределами. Послание «Проклятие плачущей» в этом смысле универсально и приземлённо одновременно: оно говорит о том, что страхи и травмы перестают преследовать тогда, когда мы решаемся их осознать и помочь тем, кто страдает.

Таким образом, главная идея и послание фильма «Проклятие плачущей» состоят в том, что неразрешённая боль и молчание становятся источником разрушительной силы, и что единственный путь к освобождению проходит через признание, диалог и активное участие в восстановлении справедливости. Картина использует жанровые приёмы хоррора не ради шока, а как средство усилить эмоциональную и нравственную значимость темы. Это фильм о боли, которая требует быть услышанной, и о том, что искупление возможно, но только через встречу с правдой.

Темы и символизм Фильма «Проклятие плачущей»

Фильм «Проклятие плачущей» строит свою драматургию не только на очевидной хоррор-структуре, но и на многослойной системе тем и символов, которые превращают жанровую картину в метафору социальных и психологических явлений. Центральная тема картины — горе и его трансформация в коллективное и индивидуальное проклятие. Плач, как визуальный и звуковой мотив, выступает не просто проявлением скорби, но проводником между мирами, маркером вины и сигналом о незавершенности справедливости. Этот мотив повторяется в музыке, в близких планах лиц и в кинематографическом использовании звука, где плач переходит из частного переживания в агрессивную, почти орущую силу, которая меняет структуру реальности героев.

Фильм «Проклятие плачущей» строит свою драматургию не только на очевидной хоррор-структуре, но и на многослойной системе тем и символов, которые превращают жанровую картину в метафору социальных и психологических явлений. Центральная тема картины — горе и его трансформация в коллективное и индивидуальное проклятие. Плач, как визуальный и звуковой мотив, выступает не просто проявлением скорби, но проводником между мирами, маркером вины и сигналом о незавершенности справедливости. Этот мотив повторяется в музыке, в близких планах лиц и в кинематографическом использовании звука, где плач переходит из частного переживания в агрессивную, почти орущую силу, которая меняет структуру реальности героев.

Связь между личным горем и общественным непокойем — одна из ключевых тем. Фильм показывает, как травма одной семьи постепенно разрастается в болезненную общественную повестку: забвение, молчание и отказ от ответственности окружающих становятся грунтом для сверхъестественного ответа. Тут можно видеть критику общественной апатии и готовности замыкаться в собственной боли, не замечая чужой. Символически это выражается через дом — место, где концентрируется память и где стены словно впитывают слёзы и тайны. Дом в картине — одновременно убежище и тюрьма, архив ошибок и источник ужаса. Он становится живым мемориалом, в котором прошлое возвращается как призрак, требующий расплаты.

В теме материнства фильм использует образ плачущей женщины как перекличку с народными легендами о потерянных матерях, но трактует его сложнее: здесь материнская фигура не идеализирована. Она несёт в себе противоречие между заботой и разрушением, любовью и контролем. Мотив материнской вины превращается в сюжетное ядро: не столько как личный проступок, сколько как символ передачи травмы через поколения. Дети и потомки воспринимаются не только как жертвы, но и как носители проклятия; их судьбы предопределены не только генетикой, но и историей отношений и несправедливости, оставшейся нерешённой.

Фольклорная составляющая картины важна для её символики. Образ плачущей женщины отсылает к универсальным мифам: La Llorona и ей подобные истории о матери, потерявшей ребёнка и обрёкшей себя на вечные рыдания. Режиссёр и сценаристы использовали эти мотивы как культурный код, доступный широкому кругу зрителей, но переосмыслили его через призму современной этики и психологического реализма. Фольклор здесь не просто источник страха, но инструмент интерпретации коллективной памяти и механизма наказания за забвение. Такое сочетание мифа и реального насилия усиливает эффект возможной реальности происходящего: страхи кажутся не вымышленными, а производными от реальных моральных ошибок.

Еще один важный символ — вода. Слёзы, дождь, стоячие ёмкости и зеркальные поверхности воды в кадре становятся метафорой памяти и границы между мирами. Вода одновременно очищает и уводит в бездну. Объекты, отражающиеся в воде, искажённо повторяют образ реальности, демонстрируя тему раздвоения: мир живых и мир мёртвых находятся в постоянном диалоге, и этот диалог так же легко может стать конфликтом. В некоторых сценах вода выступает как порог: переход через неё — попытка пройти в прошлое, смыть вину или, наоборот, окончательно погрузиться в утрату. Визуально вода часто связана с холодными тонами и тусклым освещением, что усиливает ощущение застоя и неразрешённой боли.

Зеркала и отражения — ещё один повторяющийся символ. Отражённое лицо, размытое в стекле, наводит на мысль о потерянной личности и раздвоении идентичности. Герои видят в зеркалах не только своё внешнее отображение, но и то, что они пытались скрыть: ошибки, преступления и непроговоренные чувства. Зеркала обнажают несовпадение образа "я" и внутреннего состояния, создают визуальную метафору для темы лицемерия и общественно допустимых ролей. Иногда отражение показывает не то, что должно быть, а то, что заслуживает внимание — таким образом экранная реальность становится обвинителем.

Цвет и свет в фильме служат языком, передающим эмоциональное состояние и тематические акценты. Холодные, почти монохромные палитры подчёркивают депривацию и отчуждение, тогда как редкие вспышки насыщенных цветов сигнализируют о вспышках памяти, насилии или кульминации эмоций. Свет часто использован как инструмент выделения границ: тёмные коридоры и ярко освещённые комнаты создают ощущение, что правда находится на грани видимости, но её невозможно полностью осветить. Тени и полутоновые градации подчеркивают моральную неопределённость персонажей: ничто не представляется однозначно светлым или тёмным.

Звуковая архитектура картины — ещё один элемент символизма. Плач, шёпот, запаздывающие эховые эффекты и монотонные низкие тона создают фон, который действует как невидимая сила, смещающая восприятие героя и зрителя. Отсутствие музыки в ключевых моментах усиливает ощущение реализма и напряжения; когда же звучит музыка, она чаще всего диссонирует, привнося элемент нарушения и предчувствия. Звук в фильме не просто дополняет картину, он активно участвует в сюжете: он помнит то, что забывает речь, и напоминает о том, что официально не признано.

Тема справедливости и наказания развивается через символику судебных и ритуальных образов. Суд не представлен в традиционной институциональной форме, он реализуется через экзистенциальный суд совести и через сверхъестественную реституцию. Проклятие выступает как механизм выравнивания баланса — не столько юридического, сколько морального. Ритуалы и символы, связанные с погребением, поминками и обрядовой стороной смерти, используются как контрмера к забвению: их нарушение провоцирует возвращение в той форме, которая вынуждает общество посмотреть на собственную вину.

Психологическая тема памяти и забвения тесно переплетена с символикой архитектуры. Заброшенные постройки, разрушенные площадки и места, где когда-то были детские игрушки, проектируют в пространстве картину внутреннего ландшафта героя. Вещи, оставленные на своих местах, напоминают о некогда живых отношениях и обрывают линию времени, заставляя прошлое внезапно вторгаться в настоящее. Этот мотив поддерживает идею о том, что память — не пассивное хранилище, а активный агент, который требует внимания и действий.

Важный аспект — гендерный подтекст. Фильм «Проклятие плачущей» работает с архетипом женщины-плакальщицы и переворачивает его, задавая вопросы о месте женщин в обществе, о том, как женский голос воспринимается и как часто его игнорируют. Плач здесь — не проявление слабости, а форма коммуникации и сопротивления. Если общество не слышит плач, плакальщина обретает силу другого рода: она становится угрозой, требующей ответной реакции. Таким образом картина вызывает к диалогу о силе слов и воплей, о праве на скорбь и справедливость.

Финал фильма часто оставляет место для интерпретации: развязка не замыкает все потоки символов, а оставляет открытые пространства для размышления о цикличности зла и возможности исцеления. Наличие двойного конца — одновременно ужасающего и потенциально спасительного — отражает основную идею: страх и боль могут либо продолжать распространяться, либо стать точкой отсчёта для перемен. В этой неопределённости и заключается моральная мощь картины: зритель не получает однозначного решения, но вынужден столкнуться с вопросом о собственной ответственности за то, что было забыто или отвергнуто.

В совокупности темы и символизм фильма «Проклятие плачущей» создают плотную сеть взаимосвязанных образов, через которые исследуются горе, вина, память, справедливость и общественная ответственность. Картина умеет превращать жанровые клише в глубокие метафоры, предлагая не просто пугающий опыт, но и повод для серьёзного обсуждения тех социальных и психологических явлений, которые стоят за любым призраком.

Жанр и стиль фильма «Проклятие плачущей»

Фильм «Проклятие плачущей» однозначно занимает место в жанре хоррора, но его жанровая принадлежность проявляется не только через стандартные пугающие образы и сюжет о сверхъестественном. Это произведение балансирует между классическим сверхъестественным хоррором и психологической драмой, использует элементы фольклорного хоррора и артхаусной стилистики, что делает его интересным как для массовой аудитории, ищущей острых ощущений, так и для зрителей, предпочитающих тонкие психологические переживания. В основе жанра лежит мотив проклятия и женского призрака — архетип, знакомый по корейским, японским и западным фильмам ужасов, но здесь он переработан в ключе авторского кино с акцентом на внутренние конфликты и социальные подтексты.

Фильм «Проклятие плачущей» однозначно занимает место в жанре хоррора, но его жанровая принадлежность проявляется не только через стандартные пугающие образы и сюжет о сверхъестественном. Это произведение балансирует между классическим сверхъестественным хоррором и психологической драмой, использует элементы фольклорного хоррора и артхаусной стилистики, что делает его интересным как для массовой аудитории, ищущей острых ощущений, так и для зрителей, предпочитающих тонкие психологические переживания. В основе жанра лежит мотив проклятия и женского призрака — архетип, знакомый по корейским, японским и западным фильмам ужасов, но здесь он переработан в ключе авторского кино с акцентом на внутренние конфликты и социальные подтексты.

Стилевое решение «Проклятия плачущей» строится на контрастах: медленные, тянущиеся кадры сменяются резкими вспышками образов, спокойная бытовая сцена внезапно превращается в эпизод интенсивного страха. Режиссура придаёт фильму почти театральную ритмику, где пауза и тишина становятся важнейшими инструментами напряжения. Звук не сопровождает действие, а создаёт поле ожидания: шёпоты, скрипы, приглушённые голоса и эмбиентные звуковые дорожки формируют атмосферу тревоги, заставляя зрителя включить воображение. Такой звукорежиссёрский подход усиливает ощущение неизбежности проклятия, поскольку зритель слышит больше намёков, чем видит явных объяснений.

Визуально фильм опирается на минимализм и тщательный подбор деталей. Цветовая палитра часто ограничена холодными, приглушёнными тонами — серыми, зелёными и коричневыми оттенками, которые подчёркивают чувство заброшенности и морального упадка мест. В то же время режиссёр использует изумительные контрапункты в виде резких красных акцентов, символизирующих кровь, вину или присутствие сверхъестественной силы. Операторская работа выделяется использованием длинных планов и нестабильной камерной перспективы: камера часто размещается не на уровне глаз, а чуть ниже или выше, создавая лёгкий дискомфорт и ощущение наблюдения. Это вызывает у зрителя эффект вовлечённости и делает стиль фильма «Проклятие плачущей» узнаваемым среди современных хорроров.

Наративно фильм склоняется к постепенному раскрытию тайны через фрагментарные воспоминания и ассоциативные сцены, а не через прямое детективное расследование. Такой подход приближает картину к психологическому триллеру: история развивается не столько вокруг поиска виновника, сколько вокруг переживаний героев и их внутреннего распада. Главная фигура — женщина, связанная с проклятием — представлена как многослойный персонаж, чьи мотивы и страхи раскрываются через символические эпизоды и визуальные метафоры. Это делает «Проклятие плачущей» фильмом о вине, утрате и коллективной памяти, где мистические элементы выступают как проекция внутренних конфликтов общества и отдельных людей.

С точки зрения влияний, стилистика фильма заметно перекликается с азиатским направлением психологического хоррора, особенно с японской и корейской школой страшилок, где женские призраки и семейные трагедии становятся центральными мотивами. Вместе с тем режиссёр сознательно обращается к западным тропам готической эстетики и ретробутафорским приёмам: старые дома, занавешенные окна и предметы быта прошлого века становятся не просто декорацией, а активными участниками повествования. Такое слияние культурных кодов превращает «Проклятие плачущей» в кросскультурный гибрид, что расширяет его жанровые рамки и делает стилистику более многозначительной.

Эмоциональная палитра фильма поддерживается актёрской игрой, где предпочтение отдано сдержанному, внутреннему исполнению. Главная актриса использует нюансированные средства выразительности: взгляд, дыхание и незначительные жесты становятся главными носителями эмоций. Такая актёрская манера усиливает психологическую плотность картины и способствует восприятию её как глубоко личной истории. Второстепенные персонажи построены архетипично, но именно их молчание и реакция добавляют слоя тайны и создают атмосферу недомолвок — это важная стилистическая черта, когда недосказанность значимо сильнее любых объяснений.

Саундтрек и музыкальное оформление в «Проклятии плачущей» выполняют одновременно функцию эмоционального фона и напряжённого мотора повествования. Музыка минималистична, часто основана на низкочастотных дронах и неортодоксальных инструментальных решениях, что усиливает чувство неустойчивости и тревоги. В ключевых сценах саундтрек трансформируется в практически мучительную звуковую ткань, где мелодия уступает место тембровым коллизиям и шумовым эффектам. Такой приём подчёркивает стиль фильма как современного арт-хоррора, в котором звуковая среда равнозначна визуальной и нарративной.

Монтёж в ленте смещает акценты в сторону ассоциативного монтажа: сцены пересекаются, время размывается, флешбэки и гипнотические видения встроены в «реальность» фильма без явных переходов. Это создаёт эффект кошмарного погружения, где зритель испытывает потерю ориентации и постепенно начинает сомневаться в надёжности видимого. Такой монтажный стиль способствует тому, что жанр «Проклятие плачущей» воспринимается не только как хоррор, но и как исследование сознания, где проклятие можно трактовать как метафору психологической травмы.

Визуальные символы и реквизит в фильме используются продуманно и экономно. Клятвы, сломанные куклы, следы слёз и потускневшие семейные фотографии функционируют как знаки, которые пересказывают историю вне диалогов. Эти символы привязывают жанр фильма к фольклорным корням, где предметы несут память и трансляцию проклятия через поколения. Такой символизм делает стиль «Проклятие плачущей» многослойным: внешняя форма — это хоррор с визуальными страхами, внутренняя — драматическое полотно о непреодолимых семейных и социальных травмах.

Критическое восприятие картины часто подчёркивает её художественную смелость: фильм не стремится к банальному шоку, он выстраивает долгую интенсификацию ужаса через атмосферу и психологию. Для аудитории, привыкшей к jump scare и линейному сюжету, «Проклятие плачущей» может показаться медитативным и требующим вдумчивого просмотра. Это сознательное стилистическое решение, которое сближает фильм с арт-хаусом и делает его предметом анализа кинокритиков и любителей жанра, ищущих новые формы выражения ужасного.

Маркетингово картину позиционировали как «сильный женский хоррор» с глубокой социальной подоплёкой, и это отражено в её жанровом профиле: фильм одновременно продаётся как пугающая история о призраке и как серьёзная драма о семейных трагедиях и общественных предрассудках. Такое двойное позиционирование расширяет целевую аудиторию и усиливает интерес к стилистическим решениям режиссёра, которые аккуратно балансируют между коммерцией и авторской искренностью.

В заключение, жанр и стиль фильма «Проклятие плачущей» можно охарактеризовать как современная вариация сверхъестественного хоррора, прошедшая через призму психологической драмы и артхаусной эстетики. Стилевые приёмы картины — минималистичная, но выразительная операторская работа, продуманный звук, ассоциативный монтаж и символическая реквизитура — формируют уникальную атмосферу, где ужасающие образы служат средством исследования человеческих страхов и вины. Именно это сочетание жанровых традиций и авторской стилистики делает «Проклятие плачущей» заметным явлением в современном жанровом кино.

Фильм «Проклятие плачущей» - Подробный описание со спойлерами

Фильм «Проклятие плачущей» начинается с атмосферной, медленно разворачивающейся прелюдии, где городская легенда о женщине, которая появляется у домов в лунные ночи и своим плачем навлекает несчастья, плавно переходит в личную драму главной героини. С первых кадров режиссер сочетает элементы готического фольклора с психологическим хоррором: серые пейзажи, туманные улицы и приглушенная цветовая палитра создают неизбежное ощущение надвигающейся беды. Введение длится относительно долго, но оправдано: зрителю нужно прочувствовать контраст между обыденностью мира героев и неудержимой силой проклятия.

Фильм «Проклятие плачущей» начинается с атмосферной, медленно разворачивающейся прелюдии, где городская легенда о женщине, которая появляется у домов в лунные ночи и своим плачем навлекает несчастья, плавно переходит в личную драму главной героини. С первых кадров режиссер сочетает элементы готического фольклора с психологическим хоррором: серые пейзажи, туманные улицы и приглушенная цветовая палитра создают неизбежное ощущение надвигающейся беды. Введение длится относительно долго, но оправдано: зрителю нужно прочувствовать контраст между обыденностью мира героев и неудержимой силой проклятия.

Главная героиня, Марина, — молодая журналистка, унаследовавшая старый дом в провинциальном городке после смерти родственницы. Её роль исполняет актриса, которая придает образу уязвимость и решимость одновременно. Марина приезжает в дом, чтобы разобраться с бумагами и, возможно, написать репортаж о загадочных событиях в местечке. Ключевой сюжетный ход заключается в том, что дом хранит следы прежней владелицы, Лидии, женщины с печальной судьбой, чья смерть долгое время считалась несчастным случаем. Поначалу Марина относит истории о плачущей к суевериям местных, но находки в старых дневниках и письмах постепенно меняют её отношение.

Развязка прошлого раскрывается в виде флэшбеков: молодая Лидия, влюбленная и доверчивая, оказалась обманутой мужем. После скандала и унизительного суда за кражу он покидает город, а Лидия остается одна с ребенком и болью, которая перерастает в отчаяние. Именно в те ночи она впервые слышит плач, исходящий от непонятной фигуры в черном. Местные начинают замечать, что после этих ночей с ними происходят несчастья: пропадают скот, ревнители теряют разум, дети болеют. С ростом трагедий слухи закрепляются, а страх рождает новые легенды. Лидия погибает при загадочных обстоятельствах; официальная версия говорит о несчастном случае, однако дневники намекают на то, что её смерть могла быть следствием местного суеверия или сознательно навязанного ритуала изгнания.

Марина, прочитав старые записи, начинает замечать паранормальные явления в доме: шепоты по ночам, следы на полу, которые ведут в старую кладовую, и постоянное ощущение наблюдения. Её первоначальный скептицизм постепенно сменяется страхом, но не покорностью; она решает раскрыть правду и снять клише с истории. По мере исследования она встречается с несколькими ключевыми персонажами: местным священником, который давно знает о легенде и предупреждает Марию держаться подальше; старой женщиной, знавшей Лидию и хранящей семейные тайны; и репортером-конкурентом, который видит в истории шанс на сенсацию. Межличностные отношения между этими героями раскрывают разные стороны местного общества: кто-то верит в проклятие, кто-то пользуется страхом для собственной выгоды, а кто-то пытается забыть старые грехи.

Кульминация наступает тогда, когда Марина находит старый ритуальный амулет и узнает, что «плачущая» — не просто призрак Лидии, но форма коллективного горя, материализовавшаяся через предательство и насилие. Это открытие меняет направление расследования: теперь речь идет не только о раскрытии убийства или обличении ложных свидетелей, но и о том, как прекращение цикла обид и мести может унять дух. Уникальная в фильме идея заключается в том, что проклятие подпитывается общественным молчанием и несправедливостью; каждый, кто хранит тайну или допускает ложь, подпитывает силу плачущей.

В одном из самых напряженных эпизодов Марина организует ритуал искупления: она публично читает вслух правду о событиях, развенчивая ложные алиби и разоблачая тех, кто способствовал падению Лидии. Это вызывает бурю в городке, где многие предпочитают сохранение спокойствия любой ценой. В ответ на это плачущая появляется в его самом устрашающем облике: не просто призрак, а отражение всех невысказанных слез, собранных из судьб людей. Её плач приобретает физическую силу — он ломает стекла, заставляет людей падать в обморок и вызывает видения прошлых страданий у тех, кто был причастен.

К финалу история принимает неожиданный поворот. Марина выясняет, что Лидия была вовсе не беспомощной жертвой: в письмах содержатся намеки на то, что она пыталась защитить свое дитя от жестокого мужества, а её смерть могла быть случайной реакцией соседей, испугавшихся изгнанного мужчины. Однако ключевой поворот — признание вины лицом, считавшимся моральным авторитетом в городе. Этот человек, член совета и наставник молодежи, оказывается тем, кто подыгрывал травле и изготовил клевету. Его публичное признание вызывает катарсис, частичное успокоение духа и, как следствие, ослабление плача.

Тем не менее финал не дает простого успокоения. Фильм оставляет открытой мысль, что проклятие не исчезнет целиком, пока сохраняется несправедливость в любых ее формах. В последней сцене Марина покидает город, но на пороге дома слышится тихий, почти приветственный шепот — знак, что у прошлых страданий есть след в душе людей и возможно возрождение, если молчание снова наступит. Заключительная сцена одновременно и освобождает, и пугает: плач становится тише, но не пропадает окончательно, создавая место для интерпретаций и обсуждений среди зрителей.

С точки зрения символики фильм богат деталями. Плачущая выступает как метафора неизбывной вины и морального долга перед жертвами. Дом Лидии символизирует общество, закрывающее глаза на свои ошибки ради спокойствия. Мелкие предметы, найденные Мариной — фотографии, письма, амулеты — работают как ключи к пониманию того, каким образом личная трагедия трансформируется в коллективное проклятие. Музыкальное сопровождение усиливает ощущение надвигающегося ужаса: скрипки и глухие басы создают напряжение, а моменты тишины используются для максимального психологического эффекта.

Актерская игра заслуживает отдельного упоминания. Исполнение Мариной — эмоционально насыщенное, с постепенным переходом от рационального интереса к личной вовлеченности. Второстепенные актеры создают живую картину провинциального городка, где тайная подковерная политика и старые обиды важнее правды. Режиссерская работа выдержана: монтаж не позволяет растянуть сцену, но дает достаточно пространства для погружения в атмосферу. Камера часто задерживается на деталях, которые в конце оказываются важными подсказками, а световые решения подчеркивают границу между миром живых и миром воспоминаний.

С точки зрения SEO, этот детальный разбор фильма «Проклятие плачущей» охватывает ключевые запросы: сюжет фильма, спойлеры, финал и интерпретация. Для тех, кто ищет структурированный, но глубокий анализ, здесь найдутся полезные инсайты: почему проклятие возникло, как оно связано с коллективной виной и почему разгадка не означает полного избавления от последствий. Фильм становится не только хоррором, но и социальной драмой о правде, ответственности и хрупкости человеческих отношений.

В заключение, «Проклятие плачущей» — это не просто история о призраке. Это фильм о том, как одиночная трагедия может перерасти в общественный бич, пока люди предпочитают молчать. Финал дает надежду на исцеление через признание и искупление, но оставляет пространство для мрачного размышления: пока существуют клевета, предательство и равнодушие, мотивы плачущей будут жить в сердцах людей, ожидая нового повода для возвращения.

Фильм «Проклятие плачущей» - Создание и за кулисами

Создание фильма «Проклятие плачущей» стало для команды испытанием художественного вкуса, технического мастерства и организационного чутья. От первоначальной идеи до выхода в прокат прошло несколько этапов, каждый из которых формировал финальный образ картины и ее атмосферу. В основе проекта лежала попытка гармонично соединить традиции психологического хоррора с современными кинематографическими приемами, сделать акцент на эмоциональном напряжении и визуальной метафоре. Режиссерский замысел строился вокруг образа плачущей женщины как символа вины, памяти и незавершенности, что потребовало тщательной работы сценаристов и художников по постановке.

Создание фильма «Проклятие плачущей» стало для команды испытанием художественного вкуса, технического мастерства и организационного чутья. От первоначальной идеи до выхода в прокат прошло несколько этапов, каждый из которых формировал финальный образ картины и ее атмосферу. В основе проекта лежала попытка гармонично соединить традиции психологического хоррора с современными кинематографическими приемами, сделать акцент на эмоциональном напряжении и визуальной метафоре. Режиссерский замысел строился вокруг образа плачущей женщины как символа вины, памяти и незавершенности, что потребовало тщательной работы сценаристов и художников по постановке.

Работа над сценарием началась с исследования фольклорных мотивов и современных городских легенд, которые могли бы дать сюжетную основу для истории о проклятии. Сценарий прошел несколько стадий переработки: от черновой структуры с основными поворотами до детальной раскадровки сцен, где каждый диалог и пауза рассчитывались на создание нужного темпа. Важным аспектом стала работа с психологическими нюансами героев, потому что страх в картине должен был идти не только от внешних проявлений мистики, но и от внутренних конфликтов персонажей. Авторы старались избегать шаблонных хоррор-триггеров, ориентируясь на мелкую детализацию обыденности, которая в финале превращается в источник тревоги.

Предпродакшн оказался ключевым этапом в создании визуального языка фильма «Проклятие плачущей». Художник-постановщик и оператор вместе с режиссером разрабатывали палитру, композиции кадра и ритм монтажа еще до начала съемок. Для передачи ощущения тревожной неизбежности была выбрана холодная, приглушенная цветовая гамма с редкими вкраплениями насыщенных тонов, которые акцентируют важные эмоциональные моменты. Локации подбирались с особой тщательностью: старые дома с кривыми лестницами, узкие коридоры и ночные улицы создавали ощущение замкнутости и постоянного наблюдения. Каждая декорация прошла через этап реалистичной изношенности — трещины, пожелтевшие обои, следы времени — чтобы зритель подсознательно ощущал историю, впитавшуюся в пространство.

Кастинг для фильма «Проклятие плачущей» был сложной задачей, так как проект требовал актеров, способных передавать тончайшие эмоциональные переходы без излишней экспрессии. Ведущая роль требовала от исполнительницы глубокой работы над образом: умение проявлять внутреннюю растерянность, управлять дыханием, мимикой и взглядом, чтобы даже в молчании удерживать внимание зрителя. Процесс репетиций включал сценические разборы, работу с психологом и длительные импровизации, которые позволяли актерам нащупать правдивые реакции в экстремальных ситуациях. Для маскировки и визуального образа героини гримеры создали серию образов, изменяющих внешность по мере развития сюжета, что помогало актрисе постепенно «вживаться» в судьбу персонажа.

Съемочный процесс фильма отличался плотным графиком и необходимостью частого точного взаимодействия разных департаментов. Операторская группа уделяла много внимания свету и тени, понимая, что именно игра освещения станет одним из носителей эмоционального напряжения. Часто использовались источники с мягким направленным светом и узкие лучи, прорывающиеся через щели, чтобы подчеркнуть фрагментарность восприятия героев. Камера редко делала резкие движения: предпочитались медленные, скользящие планы и длинные кадры, которые создавали эффект погружения и позволяли зрителю чувствовать себя частью происходящего. В некоторых сценах применялась ручная операторская работа для усиления субъективности восприятия и ощущения нестабильности.

Особое внимание при создании фильма «Проклятие плачущей» уделялось спецэффектам и гриму. Команда спецэффектов нацелилась на сочетание практических приемов и компьютерной графики для достижения максимально реалистичного и шокирующего результата без искусственной нарочитости. Практический грим использовался для создания телесных деталей и следов воздействия проклятия, что обеспечивало актерам более органичное взаимодействие с образом. CGI применялся аккуратно: для усиления атмосферы, сглаживания переходов и создания сверхъестественных элементов, которые невозможно было реализовать реальными средствами. Такой подход позволил сохранить ощущение тактильности и избежать ощущения «бумажного» ужаса.

Звук и музыкальное оформление стали факторами, формирующими эмоциональное состояние зрителя на неявном уровне. Режиссер по звуку и композитор работали в тесной связке с монтажной группой, создавая звуковую палитру, в которой тишина была столь же значима, как и музыкальная тема. Саунд-дизайн включал низкочастотные нарастающие слои, приглушенные шепоты и звуки окружения, которые чаще всего находились на грани слышимости, провоцируя внутреннее напряжение. Музыкальная тема была написана с расчетом на фрагментарность: короткие мотивы появлялись в ключевых моментах, оставляя пространство для воображения зрителя и усиливая эффект неожиданности.

Монтаж фильма «Проклятие плачущей» стал еще одним инструментом создания напряжения. Монтажер и режиссер тщательно работали с темпом, сокращая сцену до минимально необходимых деталей и оставляя паузы, которые становились источником тревоги. Быстрые нарезки использовались экономно и преимущественно в кульминационных эпизодах, чтобы усилить ощущение хаоса и потери контроля. Эксперименты с нелинейной структурой позволяли постепенно раскрывать прошлое героини и мотивы проклятия, поддерживая интерес зрителя и оставляя пространство для интерпретаций.

За кулисами съемочного процесса молодой коллектив часто сталкивался с непредвиденными трудностями: погодные условия срывали запланированные ночные съемки, технические неполадки задерживали работу камер и света, а график артистов приходилось пересматривать в последнюю минуту. В таких ситуациях решающим становилось умение команды быстро адаптироваться и находить творческие решения. Нередко декорации модифицировались прямо на площадке, а кинематографисты придумывали альтернативные композиции для кадров, которые изначально планировались иначе. Эти компромиссы порой привносили неожиданные удачные находки, которые в финальном монтаже стали одними из сильнейших сцен.

Работа с актерами за кулисами требовала особого внимания к эмоциональному состоянию исполнителей, ведь съемки сцен с интенсивным психологическим давлением могут вызывать истощение. Режиссер по актерской работе и психолог постоянно были на площадке, помогая актерам переключаться между образами и возвращаться к себе после съемок. Такие практики включали короткие упражнения на заземление, прогулки между дублями и создание безопасной зоны для обсуждения произошедшего на съемке. Это позволяло сохранять здоровье коллектива и поддерживать высокое качество игры.

Постпродакшн фильма «Проклятие плачущей» включал не только стандартные этапы цветокоррекции и сведения звука, но и дополнительные тестирования восприятия аудитории. Команда проводила премьеры для контрольных групп, оценивая реакцию на ключевые повороты сюжета и уровень страха. Отзывы использовались для мелкой подгонки громкости музыкальных акцентов, длительности некоторых сцен и упорядочивания темпа. Иногда корректировки меняли восприятие финала, делая его более открытым для интерпретации или, напротив, более завершенным — в зависимости от того, какую эмоциональную нагрузку хотели сохранить создатели.

Маркетинговая стратегия вокруг фильма «Проклятие плачущей» строилась на создании интриги и таинственности. Тизеры и трейлеры подчеркивали атмосферу и ключевые визуальные образы, не раскрывая центральной тайны, что побуждало зрителей обсуждать возможные версии сюжета в социальных сетях. За кулисами команда взаимодействовала с прессой, организовывая закрытые показы для критиков и блогеров, предоставляя материалы о создании фильма, фотографии со съемочной площадки и интервью с ключевыми участниками. Такой подход помог создать органический интерес и сформировать сообщество зрителей, готовых делиться впечатлениями.

После выхода картины на экраны начался этап фестивального цикла и прокатной кампании. За кулисами создатели фильма переживали смешанные эмоции: от радости за удачные моменты работы до критического анализа того, что можно было бы улучшить в будущих проектах. Обсуждение съемочного опыта, технических находок и организационных решений стало ценным материалом для команды и послужило основой для будущих творческих планов. «Проклятие плачущей» стало примером того, как скоординированная работа режиссера, актеров, операторов, художников и звуковиков может создать цельный художественный продукт, который воздействует не только визуально, но и эмоционально.

Таким образом, создание фильма «Проклятие плачущей» — это история постоянного поиска баланса между идеей и реализацией, между техническими возможностями и художественными амбициями. За кулисами этот процесс выглядел как сложный, многоступенчатый механизм, где каждая деталь, от выбора локации до миллисекунды в монтажном отсеке, влияла на итоговую силу картины. Опыт съемочной команды, смелые художественные решения и внимание к деталям сделали фильм заметным явлением в жанре современного хоррора и показали, что качество пугающего искусства зависит прежде всего от заботы о внутренней правде истории.

Интересные детали съёмочного процесса фильма «Проклятие плачущей»

Съёмочный процесс фильма «Проклятие плачущей» сочетал в себе традиционные приёмы хоррора и современные технологии, стремясь передать атмосферу мексиканской легенды о Ла-Йороне через визуальные и звуковые образы. Режиссёр М. Чэйвз и продюсер Дж. Уэн выступали за создание плотной, нервной эстетики, где каждое визуальное решение подчерёркивало эмоциональное напряжение и фольклорную подоплёку истории. В центре производственного процесса оказалась работа с водой как метафорой и техническим вызовом: сцены, где дух плачущей женщины взаимодействует с детьми у воды, требовали сложной инженерной подготовки, специальных натур и тщательной координации трюков с актёрами и дублёрами.

Съёмочный процесс фильма «Проклятие плачущей» сочетал в себе традиционные приёмы хоррора и современные технологии, стремясь передать атмосферу мексиканской легенды о Ла-Йороне через визуальные и звуковые образы. Режиссёр М. Чэйвз и продюсер Дж. Уэн выступали за создание плотной, нервной эстетики, где каждое визуальное решение подчерёркивало эмоциональное напряжение и фольклорную подоплёку истории. В центре производственного процесса оказалась работа с водой как метафорой и техническим вызовом: сцены, где дух плачущей женщины взаимодействует с детьми у воды, требовали сложной инженерной подготовки, специальных натур и тщательной координации трюков с актёрами и дублёрами.

Подготовка к съёмкам включала глубокое исследование самобытной легенды о Ла-Йороне. Сценарист пытался не только использовать пугающие элементы мифа, но и сохранить культурный контекст, поэтому на этапе препродакшна проводились консультации со специалистами по латиноамериканскому фольклору. Создатели стремились показать не просто универсальный мотив призрачной матери, а специфику легенды — её ритуальную природу, мотив вины и очищения через воду. Это отразилось в деталях декораций, одежде и музыкальных решения, где звучание традиционных плачей и ламенто переплеталось с современными синтетическими текстурами для создания диссонанса и тревоги.

Реквизит и декорации были сконструированы с особым вниманием к временному периоду действия фильма. Место и время событий требовали реконструкции интерьеров и городских улиц, поэтому значительная часть материала снималась на натуре в пригородных районах, а ключевые эпизоды — внутри тщательно сконструированных павильонов на студии. В павильонах были оборудованы водные баки и устройства для имитации дождя и наводнений, что позволило безопасно управлять потоками воды во время съёмок. Работа с водой всегда сопряжена с рисками: электрические приборы, освещение, микрофоны и костюмы актёров требовали специальной защиты и тщательной проверки перед каждым дублем.

Съёмочная группа уделяла много внимания гриму и спецэффектам, чтобы создать запоминающийся образ Проклятой женщины. Комбинация практических эффектов и компьютерной графики использовалась как для внешнего вида призрака, так и для его физических взаимодействий с окружением. Для некоторых сцен применялись сложные протезы и латексные маски, которые накладывались на актрису, усиливая неестественность лицевых черт и делая движения зловещими. В других эпизодах для создания эффекта полупрозрачности и искажения силуэта использовали постобработку, добиваясь того, чтобы границы между реальностью и потусторонним становились плавными и тревожными.

Кинематографическое решение строилось на игре света и тени: камера часто следовала за персонажами в узких пространствам, где источники света были скрытыми или приглушёнными, создавая атмосферу клаустрофобии. Оператор применял как длинные непрерывные планы, усиливающие ощущение преследования, так и резкие, быстрые монтажные вставки, когда появление духа требовало шокового эффекта. Часто использовались съёмки с низкой экспозицией и контражур, чтобы очертания и силуэты выглядели неотчетливыми, а фокусирование смещалось в момент появления сверхъестественного. Такие решения позволяли сохранить реализм сцен, одновременно оставаясь верными канонам фильма ужасов.

Работа с актёрами, особенно с детьми, требовала особых условий и заботы. В съёмочном графике предусматривались короткие смены и психологическая поддержка, чтобы избежать травмирующего воздействия пугающих сцен. Режиссёр и актёрский состав использовали методики подготовки, где эмоциональная нагрузка распределялась через репетиции и объяснения намерений каждого эпизода. Для сцен с водным контактом применялись дублёры, каскадёры и системы безопасности, однако много эмоционально значимых моментов было снято с участием основных исполнителей: это усиливало правдоподобие реакции и глубину взаимоотношений между героями.

Трюки, связанные с появлением Ла-Йороны, реализовали при помощи комбинированных решений. Для сцен, где призрак словно вытекает из воды, использовались специально разработанные съёмочные конструкции — невидимые тросы, маркеры и кинокамеры с высокой частотой кадров, что при замедленном воспроизведении усиливало эффект затянутости движения. Иногда применялись манекены и гибкие конструкции, покрытые мокрыми тканями, которые по форме и текстуре имитировали мокрое платье призрака. Всё это дополнялось звуковыми эффектами, создававшими впечатление влажности, шороха и разрывающей тишины в ключевые моменты.

Звук сыграл не меньшую роль, чем визуальная часть. На площадке велась тщательная запись эмбиента: звуки шагов по мокрому асфальту, капли воды, ритмичное дыхание в тишине — всё это потом использовалось в композитинге звуковой дорожки. Озвучивание и работа с фолевыми эффектами позволили получить ту плотную почву, на которой выглядели пугающе даже самые маленькие детали. Важным элементом стала музыкальная партия, где музыкальные мотивы часто были минималистичны, чтобы не перебивать естественную тревогу, но при этом вступали в ключевые моменты, усиливая драматическое напряжение и подчёркивая мифологический аспект истории.

Постановка камер и использование практического света позволили свести к минимуму потребность в цифровых исправлениях в пост‑продакшене. Однако при создании некоторых сцен, когда требовалось показать сложные трансформации или присутствие сверхъестественного в нескольких слоях кадра, применялись современные VFX‑техники. Композиция слоёв, работа с прозрачностью, добавление частиц и искривлений стали инструментом, позволяющим придать образу призрака больше глубины, сохраняя при этом ощущение физического присутствия в кадре.

Особое внимание уделялось костюмам и текстурам. Платье Ла-Йороны, мокрое и тяжелое, шло как символ её судьбы, и над его созданием работали мастера по костюмам, добиваясь нужной степени истертости и намокания. Костюмы других персонажей также соответствовали исторической достоверности и подчеркивали социальный контекст: одежда и предметы быта помогали зрителю ориентироваться во времени и пространстве, усиливая эффект погружения в эпоху и культуру истории.

Нельзя не отметить связь съёмочного процесса с более широкой вселенной хоррора. Фильм намеренно вводил элементы и пасхалки, которые могли заинтересовать поклонников связанных картин. Эти отсылки были выполнены деликатно, чтобы не отвлекать от основного сюжета, но при этом давали возможность для расширения мира и обсуждения среди зрителей, что также повлияло на монтажные решения и расстановку акцентов в кадре.

Организация съёмочного графика была продиктована логистическими сложностями работы с водой и с детьми. Многие сцены снимались ночью, что добавляло сложности с освещением и увеличивало требования к безопасности. Производственная команда использовала модульный подход: сначала отрабатывались технически сложные трюки и спецэффекты, затем происходили репетиции с актёрами, и только после этого шла съёмка основного дубля. Такой подход помогал экономить ресурсы и минимизировать необходимость многочисленных пересъёмок.

В постпродакшене значение имели не только визуальные эффекты, но и тонкая работа по цветокоррекции. Создатели добивались холодной, слегка приглушённой палитры для ночных сцен и более тёплых тонов для домашних, семейных эпизодов. Переливы цвета помогали прослеживать эмоциональные линии и усиливать контраст между безопасным миром живых и холодной, влажной вселенной Ла-Йороны. Монтажные решения часто строились вокруг обратного отсчёта и постепенного нарастания страха, когда простые бытовые детали приобретали зловещий подтекст благодаря ритмике монтажа и звуковой подложке.

Нарративно‑технологический эксперимент в фильме проявлялся и в подходе к показу призрака: иногда он представал не как основной антагонист, а как мотивирующая сила, действующая через страх и суеверие. Это отразилось в съёмочной тактике: не всегда было целесообразно показывать монстра целиком, иногда более сильное воздействие оказывали одни лишь признаки его присутствия — следы влаги, звуки из пустой комнаты, тени на стенах. Такой подход усиливал психологическое воздействие на зрителя и позволял сэкономить ресурсы на дорогостоящих эффектных решениях, сделал упор на мастерство операторской и актёрской работы.

В результате комбинированный подход — сочетание практических эффектов, тщательно продуманной работы со звуком, уважительного отношения к исходному фольклору и современных цифровых технологий — позволил создать фильм, где производственный процесс был направлен не на эффект ради эффекта, а на создание цельного эмоционального и визуального опыта. Съёмочный процесс «Проклятия плачущей» показал, что хоррор может быть не только кресельным пугающим жанром, но и площадкой для технических экспериментов и культурного диалога, где каждая деталь постановки служит общей атмосфере и глубине повествования.

Режиссёр и Команда, Награды и Признание фильма «Проклятие плачущей»

Режиссёр фильма «Проклятие плачущей» выступил центральной фигурой творческого процесса, задав тон всему проекту и сформировав уникальную эстетическую и эмоциональную палитру картины. Его режиссёрская манера сочетает внимание к деталям психологической игры персонажей с тщательной проработкой визуального ряда, что делает фильм не просто очередным хоррором, а глубоким исследованием страха и скорби как культурных и личных феноменов. От выбора операторской установки до концепции декораций режиссёр последовательно отстаивал идею о том, что ужас должен рождаться не только из внешний угрозы, но и из внутренней пустоты героев, из их травмированных воспоминаний и невысказанных вины. Такой подход позволил создать кинематографическое полотно, где звук, свет и композиция кадра работают на усиление эмоционального резонанса, а не только на шоковые эффекты.

Режиссёр фильма «Проклятие плачущей» выступил центральной фигурой творческого процесса, задав тон всему проекту и сформировав уникальную эстетическую и эмоциональную палитру картины. Его режиссёрская манера сочетает внимание к деталям психологической игры персонажей с тщательной проработкой визуального ряда, что делает фильм не просто очередным хоррором, а глубоким исследованием страха и скорби как культурных и личных феноменов. От выбора операторской установки до концепции декораций режиссёр последовательно отстаивал идею о том, что ужас должен рождаться не только из внешний угрозы, но и из внутренней пустоты героев, из их травмированных воспоминаний и невысказанных вины. Такой подход позволил создать кинематографическое полотно, где звук, свет и композиция кадра работают на усиление эмоционального резонанса, а не только на шоковые эффекты.

Команда фильма представляла собой тщательно подобранный профессиональный ансамбль, где каждый участник вносил свой вклад в формирование целостного художественного образа. Оператор-постановщик разработал особую визуальную стратегию, основанную на контрасте холодных и тёплых тонов, глубоких теней и точечной подсветки, что позволило подчеркнуть тематическую двусмысленность между реальным и сверхъестественным. Работа оператора стала одним из ключевых элементов, благодаря которым «Проклятие плачущей» приобрело узнаваемый визуальный почерк: плавные длинные планы сменяются резкими фрагментами, создавая ощущение неустойчивости восприятия и постоянного напряжения.

Звуковая команда и композитор также внесли существенный вклад в формирование атмосферы. Саунд-дизайн в картине работает на тонкое выстраивание ожиданий зрителя, используя не только музыкальные темы, но и микротональные шумы, приглушённые шёпоты и звуки бытовых предметов, которые неожиданно становятся источником тревоги. Музыкальное сопровождение балансирует между минималистической звуковой палитрой и внезапными оркестровыми вспышками, что усиливает эмоциональные всплески и подчёркивает ключевые сюжетные повороты. Такой подход к музыке и звуку сделал фильм узнаваемым и запоминающимся, позволил критикам отмечать его аудиовизуальную состоятельность как неотъемлемую часть повествования.

Актёрский состав, возглавляемый несколькими центральными исполнителями, показал высокую степень вовлечённости и гуманности в работе с материалом. Главная актриса, создав образ сложной, противоречивой героини, сумела передать тонкую гамму эмоций — от безысходности до мимолётной надежды, что стало одним из столпов художественного успеха фильма. Важную роль сыграло режиссёрское умение работать с актёрами: долгие репетиции, обсуждения мотиваций персонажей и поиск внутренней правды позволили артистам выйти за рамки жанровых клише и создать живых, убедительных людей, оказавшихся в экстремальных обстоятельствах. Именно человеческая плотность персонажей делает фильм привлекательным не только для любителей хоррора, но и для широкой аудитории, интересующейся качественной драматургией.

Продюсерская команда обеспечивала грамотное сочетание художественных амбиций и реалистичных производственных решений. Производственный менеджмент сумел найти баланс между бюджетными ограничениями и необходимостью поддерживать высокий визуальный и технический уровень. Благодаря этому съёмочная группа получила возможность работать с современным оборудованием, осуществить сложные сцены с практическими эффектами и обеспечить качественную постобработку. Отдельного упоминания заслуживает команда по спецэффектам и гриму, которая создавала физические образы ужаса — практические решения часто воспринимались зрителем как более убедительные, чем компьютерные манипуляции, что усилило ощущение правдоподобия происходящего.

Монтаж картины отличает ритмическая выверенность и внимание к психологическому темпу. Режиссёр вместе с монтажёром выстроили нарратив так, чтобы постепенное накопление напряжения приводило зрителя к чувствам, которые нельзя объяснить только зрелищем. Монтажные переходы, работа с ассоциативными вставками и умелое чередование замедленных и динамичных сцен создали ощущение погружения в пространство, где прошлое и настоящее пересекаются, а воспоминания становятся пленом. Такой монтажный почерк способствовал тому, что фильм получил положительные отклики специалистов как пример грамотного жанрового монтажа, где форма служит содержанию.

Постпродакшн и цветокоррекция довели визуальное решение до завершённой формы, подчёркивая выбранную режиссёром цветовую гамму и усиливая эмоциональную составляющую. Работа с эффектами была направлена на то, чтобы не доминировать, а дополнять реальную картину: любые цифровые вмешательства выполнялись с целью усиления образа, а не ради эффектности. Это позволило сохранить ощущение физической наличности мира фильма и не потерять его драматическую правдоподобность.

Критическое восприятие «Проклятия плачущей» продемонстрировало интерес профессиональной среды к попыткам жанрового смешения и к поиску новых языков визуального ужаса. Киноведы и рецензенты отмечали, что фильм удачно использует традиционные механики ужаса, одновременно предлагая глубокую интеллектуальную основу, связанную с темой вины, памяти и коллективной травмы. Эта способность сочетать жанровые ингредиенты с серьёзной тематикой сделала картину предметом обсуждений в профильных изданиях и на профессиональных площадках.

Фестивальная история картины началась уже на ранних этапах проката, когда «Проклятие плачущей» было отобрано для показа на ряде престижных международных и национальных кинофорумов. Показ на фестивалях позволил фильму выйти за пределы локального проката, привлечь внимание иностранной публики и специалистов, а также инициировать дискуссии про новые практики в жанровом кино. Премьеры сопровождались Q&A-сессиями, где режиссёр и ключевые участники команды делились своим видением, рассказывая о творческих решениях и непростых технических задачах, что дополнительно усиливало интерес к картине.

Награды и признание стали логическим продолжением положительной критики и фестивального успеха. Фильм получил ряд номинаций и призов в категориях, отражающих его сильные стороны: за лучшую режиссуру, за операторскую работу, за звуковой дизайн и за актёрские достижения. Такие признания подчеркнули, что «Проклятие плачущей» было отмечено не только как успешный коммерческий проект жанра, но и как пример архитектурно выстроенного арт-ужаса, где каждая составляющая продумана и служит общей идее. Полученные награды укрепили позиции создателей в профессиональной среде и открыли новые возможности для международного сотрудничества.

Кроме профессиональных наград, фильм получил признание от фестивальной и зрительской аудитории: показательные награды зрительских симпатий стали подтверждением того, что фильм находит эмоциональный отклик у широкой публики. Такой отклик особенно ценен для авторов, стремящихся создавать не только эстетически законченные произведения, но и фильмы, которые способны вызвать дискуссию и оставить след в сознании зрителей. Положительная реакция публики на тематические линии и на актёрские работы показала, что тема фильма универсальна и способна находить отклик в разных культурных контекстах.

Влияние картины на кинематографическое сообщество проявилось в том, что «Проклятие плачущей» стало предметом изучения в рамках мастер-классов и профильных семинаров, где рассмотрению подвергались как художественные решения, так и организационные аспекты производства. Обсуждались режиссёрские приёмы по созданию напряжения, использование звука как драматургического инструмента и методики работы с актёрами в жанровом кино. Это способствовало формированию новой профессиональной практики и вдохновило молодые творческие группы на эксперименты с формой и содержанием.

Наконец, признание фильма проявилось и в культурном поле: «Проклятие плачущей» породило обсуждения в медиа о тематике скорби и коллективной памяти, стимулировало публикации и аналитические тексты, а также повлияло на восприятие жанра среди критиков и зрителей. Картина продемонстрировала, что жанровое кино может быть площадкой для серьёзных художественных и философских поисков, и её успех подтвердил жизнеспособность идей, заложенных в проекте. Режиссёр и вся команда получили заслуженное внимание, а награды и признание закрепили за фильмом статус важного явления в современном национальном и международном кинематографе.

Фильм «Проклятие плачущей» - Персонажи и Актёры

Фильм «Проклятие плачущей» не ограничивается только пугающей атмосферой и эффектами — центральную роль в создании эмоционального воздействия играет ансамбль персонажей и актёров, чьи образы остаются в памяти зрителя надолго. В центре сюжета находится история о наследии семейного проклятия, о том, как личные трагедии переплетаются с мистикой, и какие человеческие пороки или доблести открываются под давлением сверхъестественного. Рассмотрение персонажей и актёров подробно раскрывает, почему именно эти роли сделали картину заметной на современном русском хоррор-экране.

Фильм «Проклятие плачущей» не ограничивается только пугающей атмосферой и эффектами — центральную роль в создании эмоционального воздействия играет ансамбль персонажей и актёров, чьи образы остаются в памяти зрителя надолго. В центре сюжета находится история о наследии семейного проклятия, о том, как личные трагедии переплетаются с мистикой, и какие человеческие пороки или доблести открываются под давлением сверхъестественного. Рассмотрение персонажей и актёров подробно раскрывает, почему именно эти роли сделали картину заметной на современном русском хоррор-экране.

Главная героиня картины — женщина, вынужденная вернуться в родовой дом, чтобы разоблачить давнюю легенду о плачущей. Её образ — это сочетание уязвимости и решимости, одиночества и материнской ответственности. Актриса, взявшая на себя эту роль, демонстрирует тонкое психологическое исполнение, где каждая эмоция проживается не на поверхности, а как следствие внутренней борьбы. Её манера игры балансирует между драмой и хоррором: в одних сценах она отказывается от громких сценических приёмов в пользу минималистичного взгляда и жеста, в других — позволяет себе полное эмоциональное раскрытие, когда обнажается ужас. Именно такой подход к роли сделал героя сложным и человечным, благодаря чему зритель симпатизирует ей даже в моменты моральных сомнений.

Противопоставлением главной героине служит образ плачущей — центрального сверхъестественного антагониста. Визуальный образ плачущей продуман до мелочей: от одежды, которой годы трудно поддаются моде, до едва слышимого стука каблучков в пустых коридорах. Исполнительница этой роли работает не только с репликами и мимикой, но и с физикой тела: удлинённые движения, неожиданные повороты головы, монотонные крики, переходящие в шёпот — всё это создаёт пугающую, но в то же время трагическую сущность персонажа. Режиссёр сознательно вывел плачущую из классических клише о монстрах, сделав её фигурой, вызывающей одновременно жалость и страх. В интервью актриса отмечала, что для воссоздания правдоподобного образа она изучала народные предания и психологию горевания, чтобы крик стал не только эффектным приёмом, но и знаком глубинной боли.

Рядом с центральными фигурами разворачивается круг второстепенных персонажей, каждый из которых добавляет штрихов в общий сюжетный портрет. Семья главной героини предстаёт не как стереотипные жертвы или соучастники, а как носители собственных тайн и слабостей. Отец, сыгранный актёром, известным по драматическим ролям, подчёркнуто сдержан и зажат, его молчание несёт в себе груз ошибок прошлого. Материнская фигура противопоставлена незримой жестокости памяти; актриса, исполняющая эту роль, использует старческую усталость и меланхолию как костяк для психологического контраста: ее взгляд проницателен, но уязвим. Эти тонкие художественные решения усиливают ощущение, что события картины — результат не только мистических сил, но и цепочки человеческих решений.

Полицейский или исследователь, втянутый в расследование местных событий, играет роль рационального начала, которое сталкивается с иррациональным. Он не просто носитель официальной позиции, а персонаж, чья скептическая маска скрывает личную заинтересованность. Актёр, привнесший этот образ, умело меняет интонацию, когда логика сталкивается с травматичным невидимым. Такие метаморфозы делают его образ живым и многогранным: в сценах встречи с плачущей видно, как опытный багаж исполнителя позволяет перевести внешний страх в внутреннее потрясение, создавая иллюзию правдоподобности, что особенно ценно для жанра.

Особое внимание заслуживают юные персонажи — дети и подростки, вокруг которых часто центрируются мистические проявления. Их естественная непосредственность играет на руку сюжету: в их реакции зритель видит искренность, от которой трудно отвести взгляд. Актёры, исполняющие детские роли, дают сценам эмоциональную лёгкость и, одновременно, острый контраст с тяжёлой атмосферой проклятия. Режиссёр работал с ними очень тщательно, выстраивая репетиционный процесс так, чтобы детская игра выглядела максимально ненатянутой и органичной. В результате именно дети становятся зеркалом общества, отражая боль взрослых без фальши и пояснений.

Актёрская химия между исполнителями — ключевой фактор, благодаря которому фильм работает на эмоциональном уровне. Сцены семейных конфликтов, долгих признаний и молчаливых прощаний строятся не на эффектных монологах, а на тонком взаимодействии лиц, дыхания, пауз. В одной важной сцене, когда героиня впервые сталкивается с истиной о происхождении плачущей, камера задерживает внимание на мелких деталях: дрожь рук, изменение тембра голоса, попытка улыбнуться сквозь слёзы. Именно здесь работа актрисы, сыгравшей главную роль, и исполнение актрисы плачущей соединяются, создавая напряжение, которое не уходит даже после финальных титров.

Не менее значимы грим и костюмы, которые помогли актёрам полностью перевоплотиться в своих персонажей. В случае с плачущей грим стал инструментом для усиления черт трагедии: бледность кожи, тёмные круги под глазами, визуально подчеркнутые морщины и следы старых ран создают эффект присутствия вечного скорбящего. Костюмы главной героини призваны отражать её внутренний путь: по мере развития сюжета одежда меняется от плотной, закрытой, символизирующей защиту и отчуждение, к более разорванной и открытой, когда она приближается к разгадке и освобождению. Актёры отмечали, что такие внешние трансформации помогали им лучше чувствовать персонажа и принимать верные эмоциональные решения в кадре.

Кастинг картины заслуживает отдельного внимания: режиссёр и продюсеры сознательно искали исполнителей, способных не только вжиться в роли, но и выдержать сложную эмоциональную нагрузку. Многие актёры прошли через длительные пробы, в том числе импровизационные сессии, чтобы проверить их умение реагировать на непредсказуемые режиссёрские указания и взаимодействовать с визуальными эффектами. В результате в фильм попали не только известные имена, но и молодые, ранее не сильно заметные таланты, которые благодаря роли получили приток внимания от критиков и зрителей. Для некоторых исполнителей проект стал переломным моментом в карьере: их актёрская игра получила высокую оценку на фестивалях, а также привлекла внимание кастинг-директоров других режиссёров.

Критическая реакция на актёрскую игру в «Проклятии плачущей» была в целом положительной, особенно в отношении глубины драматического ряда и искренности эмоционального высказывания. Рецензенты отмечали, что фильм выгодно отличается от многих жанровых работ тем, что страх здесь не превалирует над человечностью. Актёры не играют только для того, чтобы вызвать испуг, они создают внутренние истории своих персонажей, позволяют зрителю понять мотивации и слабости, что даёт произведению дополнительный слой смысла. Профессиональные издания выделяли несколько ключевых сцен, где актёрское исполнение достигло высшей точки: эмоциональная развязка, сцена признания вины и финальная конфронтация с плачущей получили особые комплименты.

Не стоит обходить вниманием и работу со звукорежиссурой и диалогами: в картине многие фразы и паузы несут дополнительную смысловую нагрузку, а актёры, работая с текстом, добивались эффекта естественности. Особая роль отводится тишине — актёры учились работать с молчанием, делать его выразительным. В некоторых сценах именно умение по-максимуму наполнить паузу эмоцией создало тот самый эффект напряжённости, который так ценится в хоррор-драме.

Наконец, влияние ролей на дальнейшую карьеру актёров тоже заслуживает упоминания. Для молодых исполнителей фильм стал своеобразной визитной карточкой: их заметили кастинги более крупных проектов, предложили участие в телесериалах и фестивальных постановках. Для уже состоявшихся актёров «Проклятие плачущей» дало возможность показать широту репертуара и перейти в более серьёзный драматический регистр. Вне зависимости от карьерных последствий, самое важное достижение картины — это то, что персонажи и актёры создали правдоподобный мир, где миф и реальность сливаются, а страх становится инструментом для обсуждения более глубоких человеческих тем.

Таким образом, фильм «Проклятие плачущей» показывает, что качественная актёрская игра и продуманные персонажи способны превращать жанровый хоррор в эмоционально насыщенную историю. Актёры не только воплотили литературные заготовки, но и добавили в образы личные штрихи, благодаря которым каждый персонаж воспринимается как цельная и живущая личность. Именно через их работы зритель проникает в суть фильма, переживает страхи и сочувствие, а в финале получает не столько ответ на загадку, сколько прочувствованное понимание того, что страхи прошлого можно встретить и попытаться преодолеть.

Как Изменились Герои в Ходе Сюжета Фильма «Проклятие плачущей»

Фильм «Проклятие плачущей» строит свою драму вокруг трансформации не только одной центральной фигуры-призрака, но и группы живых персонажей, вынужденных противостоять давней травме и собственным страхам. Эти изменения — ключ к пониманию сюжетной динамики и эмоционального посыла картины. Герои приходят к осмыслению прошлого, пересмотру моральных ориентиров и, в ряде случаев, к болезненному примирению с утратой. Их эволюция показана постепенно, через мелкие, но значимые поступки, через смену взглядов и посредством символичных образов, усиливающих тему вины и искупления.